指尖流淌思念,年轻人用温情笔触在网络回忆与亲友往昔

青年报·青春上海记者 陈泳均

清明,这个承载着思念的日子,打开了人们对于生命议题的思考。曾几何时,人们常常避讳生死议题,也在一定程度上导致情绪的压抑。而如今,在小红书上,Z世代正以独特而温情的方式,倾诉对已故亲友和宠物的思念。借助一道道美食,回忆与已故母亲共处的温馨场景和生动画面;通过细腻文字记录逝去亲人的生平,镌刻生命的印记,改变传统生命观念。这些饱含深情的表达,不仅是对逝者的缅怀,更成为一面镜子,引发众多年轻人共鸣和评论。年轻人从中感受生命的真谛,进而更加珍视生活,积极拥抱未来。

舌尖思念

用味蕾连接过去与未来

在小红书上,一个名为“香香饭万岁”的账号,以其独特的美食记录吸引了众多网友的关注。账号主人李思语是00后,在上海一家车企工作,她用一道道美食和文字,记录下与母亲共度的温馨场景,倾诉着对母亲的思念。李思语的母亲是一位热爱生活的女性,她会为女儿精心煎制牛排,会在女儿品尝昂贵料理有些自责时,笑着说出“你吃开心了,这就不是‘不孝顺饭’”这般温暖话语。这些美好的瞬间,都在李思语的文字与美食分享中得以重现。

谈及为何在社交媒体分享母亲与美食的故事时,李思语回忆道,自从母亲在今年1月份去世后,她选择坚强面对生活,和父亲共同撑起家庭。为整理心情,她开始在小红书上写下母亲的悼词,记录每一次对母亲的怀念。她用美食作为载体,分享和母亲曾经吃过的菜肴,通过文字和图片,让读者仿佛能闻到那熟悉的味道,感受到母女之间的深情。她写道:“我希望让他们感受到,在亲人离世后,我也能继续好好生活。”

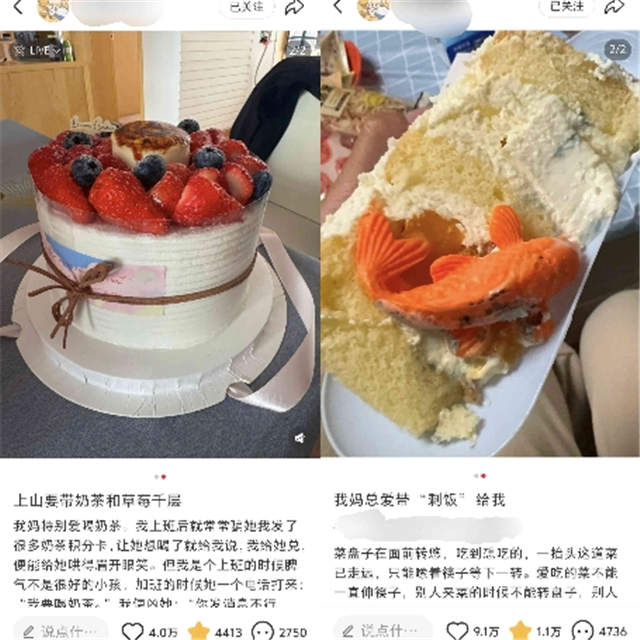

感人的故事感动着网友的同时,网友的温暖回复也逐渐抚平李思语的情绪。“新鲜娇嫩的草莓簇拥着一块泛着甜蜜焦褐色的焦糖布丁,撒上糖粉后,像刚落雪的草莓地……”在她的描述中,母亲对草莓蛋糕、奶茶的喜爱跃然纸上。她为了让母亲不要心疼钱,总会善意地骗母亲说,“我有很多奶茶积分卡,可以兑换。”在评论区里,有网友安慰她说:“你的妈妈惦记你,但不担心你,因为她觉得你很坚强。”也有网友被真挚的语言触动,“好柔软的文字,好细腻的感情,看得心里软软的。”

通过美食和文字,李思语不仅缅怀了母亲,也重新审视了生死的意义。她意识到,“这些都是人生路上的一个坎,继续走下去就好。”思语的故事,如同一场心灵疗愈,治愈了自己,也治愈了无数网友。大家通过文字相互鼓励、彼此慰藉,仿佛给予对方温暖的拥抱。

笔端凝爱

镌刻思念的温情故事

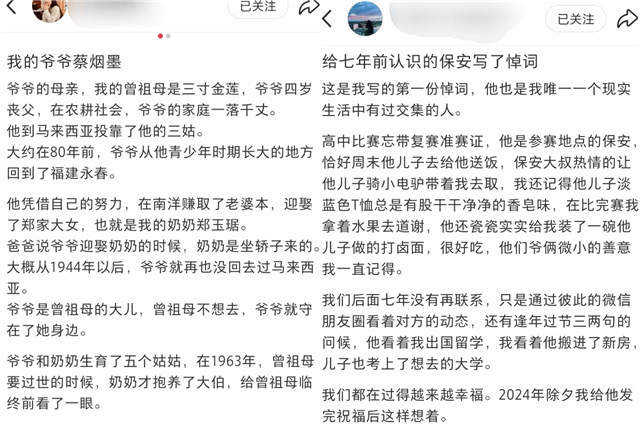

除了用美食回忆亲人,还有00后选择用细腻的文字记录生命的轨迹。“尽管一份悼词只有千来字,却足以记录下一个普通人波澜起伏的一生。”在德国留学的小崔,就凭借代写悼词的经历,在小红书上分享了一个个动人的故事。最初,小崔因一位旧相识的请求,开始代写悼词。此后,通过他人介绍和网友私信,她陆续为更多人撰写悼词,并在当事人同意下,将部分故事分享在她的社交账号上。在她的笔下,有常年在大海上拼搏的父亲,有与癌症顽强抗争的普通家庭,还有热心助人的保安大叔。在写悼词的过程中,她对死亡的认知也在不断完善。

谈及为何写下这些悼词背后的故事,小崔说,“我就想安安静静地写个故事,我不想配煽情的音乐。在这里,会有小伙伴给我评论,提出友好的建议,我也经常在平台上读到很多普通人的故事。在评论区里,我能看到不同的声音不同的视角,让我得以看见更多人的生活一角。”

这些故事,无论是关于亲人,还是关于陌生人,都成为了一种生命的记录,让人们在缅怀中感受到生命的温暖与力量。同为00后的小稻正是因为看到小崔的笔记而受到启发,用文字分享自己对于朋友的思念。“我俩曾因贪吃鸡排忘了时间,然后她拉着我飞奔,累得气喘吁吁坐在座位上喘气。”这些平淡而又真实的文字,充满了力量,让每一个读到的人都能感受到那份真挚的友情。评论区里,年轻人纷纷把笔记分享给自己的朋友,也写下自己的故事。这份对友情的珍视,让这些文字获得上千收藏和3.1万的点赞。这些笔记和评论,成为了一种特殊的纽带,连接着每一个经历过生死离别的人。

忆中启思

探寻生命真谛拥抱生活

年轻人通过文字、美食、故事等多种形式,表达对逝者的怀念,同时也引发了更多人对生死的探讨和思考。菜菜在“我的爷爷蔡烟墨”笔记中,回忆爷爷平凡而又不凡的一生。爷爷凭借努力娶妻生子,成为家庭支柱,年轻时还曾远下南洋打拼。即便后来生病,他依然保持着尊严与体面。如今,每年忌日,家人都会摆满一桌好菜,缅怀爷爷。菜菜在小红书笔记中写道:“爷爷的遗照穿着白衬衫,爷爷的名字诗情画意。如果没有曾祖母对福建永春的依恋,爷爷会不会带奶奶和一家人又去马来西亚?”

在菜菜看来,“平平凡凡的人,想过平平凡凡的一生,却又有不太平凡的故事。”这成为她想分享爷爷故事的原因。

当代年轻人对生死有着独特的态度,他们不再避讳谈论死亡,而是用温情的方式铭记逝者的生命轨迹。90后动物营养学硕士毛毛,会分享已故小金毛的照片和新买的金毛公仔照片,回忆与小狗相处的点点滴滴。担心小狗吃冰淇淋对身体不好,于是躲着小狗悄悄吃;每周末和小狗去体验溯溪和露营,跑遍上海周边的莫干山、千岛湖、安吉和湖州;给小狗仔细戴上口水巾,做各种营养均衡的“轻食色拉”……在评论区里,网友纷纷分享自己与小狗曾经的互动照片,回忆温馨故事。

Z世代在互联网上,用自己的方式缅怀逝者,诠释生命的意义在于爱与被爱,珍惜与被珍惜。在这个过程中,他们不仅让逝者的生命在记忆中延续,也让自己的生命更加充实。这些动人故事打破了人们对生死的忌讳,引导大家更加坦然地面对生命的终结。

专家看法

在分享中获得情绪支持

丰富对生命议题的认知

为何年轻人会在社交平台分享自己与已故家人的故事和思念?上海交通大学媒体与传播学院数字平台与文化研究中心主任、副教授吴舫接受青年报·青春上海记者采访时表示,随着互联网的发展,用户会在社交媒体上寻求社会支持。社会支持涵盖信息、情绪以及实际行动等方面。比如当人们在日常生活中难以获得情绪支持时,便会转向互联网寻求帮助。以往健康传播相关研究同样发现,患者及家属如何在互联网上寻找有类似经历的人。这与年轻人分享自己与已故家人或者朋友的故事,获取情绪支持具有相似性。

吴舫分析道,互联网的一大特性在于能让有类似经历的人彼此邂逅。社交媒体通过话题、小组等功能,帮助人们找到有类似经历的伙伴。同时,当用户搜索特定经历或情感相关内容时,社交媒体平台会依托算法推送相似内容,进一步增加了找到相似经历伙伴的可能性。

传统观念中,人们往往避讳生死议题,这会在一定程度上阻碍了情绪的纾解。“生死观念在全球、全国范围内存在地域和文化差异,互联网上,与生死相关话题的交流,丰富了人们对生死的认识,一定程度上突破了地域文化对观念的限制。”吴舫认为,互联网改变了生命议题的可见性。日常生活中,生死话题较为避讳,且相关情绪体验私密,人们很少与交往不深的人提及。但在互联网匿名社交环境下,人们更有安全感,更易讲述自身经历,可见性的提升改变了人们对生死话题是否应避讳的认知。此外,共通的情感也让相关内容能在互联网得到用户共鸣,触发互联网传播、分享与评论。

虽然社交媒体为年轻人提供了表达思念和情感的新空间,吴舫提醒道,每个人对隐私的管理方式和风险认知不同,在互联网分享时切记要提高隐私风险认知和管理能力。此外,尽管互联网交流能缓解悲伤,但不能替代专业治疗和咨询。如果遇到重大情感创伤时,还是需要寻求更专业的帮助。

青年报·青春上海记者 陈泳均

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐