青春上海|不为考分锦上添花,美育是看得见的竞争力

青年报·青春上海记者 刘春霞/文 、图

一百多年前,蔡元培首次于中国提出“美育”概念,倡导对学生开展美育,培育他们欣赏美、创造美的能力。时光悠悠,百年后的当下,美育已成为中小学“五育并举”中不可或缺的一环。从交响乐的诗意流淌到戏剧舞台的光影交织,从民族舞蹈的灵动韵律到绘画创作的色彩碰撞,美育不再是“锦上添花”,而是“育人铸魂”的重要路径。在上海的校园里,美育像种子那样生根发芽,绽放出千姿百态的花朵。近日,记者走访了上海市南洋模范中学(以下简称“南模中学”)、北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学(以下简称“北外田园”)、上海市晋元高级中学附属学校(以下简称“晋元附校”),探寻上海如何以艺术为纽带,让教育回归追求“真善美”的生动实践。

▌南模中学

你以为学生乐团都是“草台班子”?

周日的阳光透过排练厅的窗帘,柔和地洒在一张张专注的脸上。南模中学交响乐团的同学们正在《春之声圆舞曲》的乐谱上做着各种标注,面对一首从来没有排练过的曲子,同学们显得格外认真。指导他们的是中国著名指挥家林友声——如今乐团的常任指挥。

南模中学交响乐团在中国著名指挥家林友声的指导下进行排练。

接受“大咖”的指导,南模学子们已经习惯了——在这支乐团的指挥照片墙上,一个个名字如雷贯耳:曹鹏、林友声、张国勇、王永吉……从1992年建团起,这支学生乐团便站在了让人羡慕的高起点,由著名指挥家曹鹏担任乐团的艺术总监和首席指挥。

“交响乐无业余”,这句时常挂在曹鹏嘴边的话成了乐团的“信条”。负责老师胡洁斐说,乐团排练要求极高,除了每周日雷打不动的排练,寒暑假也会安排集训。经过多年打磨,南模中学交响乐团已成功演出了不少广为人知且难度较大的名作,形成了配合圆熟、充满青春活力的演奏风格。著名指挥家卞祖善看过演出后曾表示:“很多省一级的乐团都达不到这个水平。”

在胡洁斐看来,交响乐不仅提升学生专业水平,更培养其审美情趣与文化认同。指挥和乐队管理老师挑选曲目时,兼顾西方经典与具有红色基因、中国传统文化的交响乐作品,增强学生文化自信。30多年来,交响乐在每位南模学子心中留下深刻印记,高一迎新生交响音乐会、“走近交响乐”校本课程等系列活动,让每一位学生都浸润在交响乐所营造的校园文化中。

什么课不用“带脑子”只要带着心?

南模中学的美育节已扩展到整个教育集团。

不在高考课纲内,却让很多毕业生念念不忘的还有另一门课程——美育课。

“我至今记得高二时第一次上美育课时的情景。”南模中学教师发展中心主任范依琳参加工作已近22年,回想起当年上课的情景仍觉历历在目,“当时大家都好奇,美育课是什么课? 之前从来没听说过。”

南模中学的美育课,是由王圣民老师于1985年9月起在高二年级开设的,至今已持续40年。课程涉及“电影欣赏、音乐欣赏、交响乐欣赏、礼仪训练等大家平时不太接触的内容”。多年后,范依琳依旧记得王圣民老师对学生上这堂课提出的要求——“只需要放轻松,带着心来就行”。王圣民认为,美育就是要让学生看到、听到、闻到、触摸到美好的东西,激发他们对美的向往。

当时,美育课程极少有人涉足,也没有任何教材,王圣民就自己编写教材。慢慢地,美育课成为南模中学的特色课程。1999年,王圣民被授予上海市美育特级教师称号。

2003年,范依琳从华东师范大学心理系毕业后回到母校任教,当王圣民问她是否愿意做美育老师时,她立即回想起了求学时的情景,“我觉得可以把自己的专业特长用到美育当中,于是就做了一名美育专职教师。”

如今,南模中学的美育课在继承传统基础上发展为丰富多彩的“美育+”课程。从高一到高二,先开展礼仪教育,再到艺术教育(包含戏剧创编演),最后进入情感篇,让学生学会爱与被爱,处理好自己与他人、与这个世界的关系。同时,学校还在综合实践活动中创设了美育主题活动《美从何处寻》,组织学生开展项目化学习,今年已是3.0版。“在南模中学40年的美育过程中,无论是老师还是学生,都是油然而生地形成了对于美的感悟和理解,这是可以影响他们一生的事情。”范依琳说。

▌北外田园

演着演着居然考进了科班?

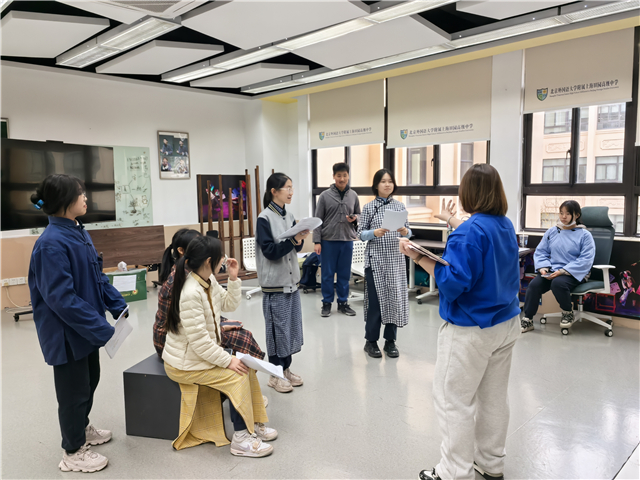

北外田园话剧社团的同学们在上戏专业老师的指导下排话剧。

周一下午4点35分,北外田园的话剧社团开始了每周的活动,在来自上海戏剧学院的专业老师指导下,同学们声情并茂地排着话剧。

这个社团名叫“戏剧创意工作坊”,其“创意”体现在——用学生的话来说就是——“社团里不光是课本剧的内容,还会让我们编排音乐剧、小品,其中很多都是由我们学生来担任导演、编剧、道具制作等工作,不知不觉就培养了我们的自主能力、沟通能力。”

看着学弟学妹们的表演,在今年春考中以全市第一名的成绩被上戏录取的高三学生李菲桐很是怀念:“我都好久没来了。”从小就喜欢表演的李菲桐,进入北外田园后就毅然加入了话剧社团,并在这里得到了更专业的指导。

李菲桐至今记得高二时排练小品《谁杀死了周日》时的经历,7个同学之前从来没接触过喜剧小品这种题材,但大家一起自编自导自演,克服各种困难最终让节目在学校美育节上“一炮而红”。“在社团的排练、演出经历,为我日后的艺考打下了坚实的基础。”李菲桐说。

在北外田园,戏剧教育是一张亮丽的名片。学校每年举行戏剧节,高一学生自主改编、导演课本剧、原创剧或经典话剧,100%的学生参与其中。此外,学校合唱特色项目也面向全体学生,每天下午第一节课前的“每周一歌”;每学期的“班班唱”和校园十大歌手大赛等活动,都促进了合唱教学的普及化发展并推动了合唱团的专业化发展。此外,学校的创意乐队、创意设计工作坊、动漫创意工作坊也都远近闻名,有良好的口碑和影响力。

学校艺术总指导陆荣介绍,除高中艺术课程外,还聘请上海视觉艺术学院专业老师为高一学生每周开设两节艺术通识课程。学校以文化创意为办学特色,艺术类拓展课、选修课程、艺术活动成熟,每位学生每周参与艺术类活动平均达四小时。

校园里捕捉春光,走廊上欣赏画展

北外田园的各种创意工作坊为学生提供美育平台。

最近上海正值百花盛开的春季,在北外田园欧式建筑风格的校园里,玉兰花、樱花、郁金香等各种花次第绽放。每到周五中午,老师会提前将集中存放的手机发还学生,让他们用镜头去捕捉春日里校园的各种美。

采访中,记者在教学楼的走廊上看到了上海知名旅法艺术家方世聪的画展。2021年起,北外田园创造性地引进了方世聪绘画工作室,方世聪除了把一生画作都保存在学校外,还定期分批将画作原作在学校建设的“生命之歌方世聪艺术空间”展出。同时,他还在学校内进行绘画创作,给学校师生作绘画艺术示范、绘画作品鉴赏讲座,学生“足不出户”就能欣赏到名家绘画原作,聆听到画家的创作思想。

北外田园文创发展中心负责人吴玉琳介绍说,2024年艺术空间的绘画作品完成了多次更新,“学校的校花是向日葵,目前正在展出的是方先生创作的向日葵画作。”

“我画画就是开心,其中的意义就是创造一些作品、留下一些精神财富,让孩子们看到后得到启发。”已80多岁高龄的方世聪认为,艺术从根本上是改变人的人性和灵魂的,“所以这所学校(北外田园)能这么注重美育是很难得的。真善美,美是最高境界,美育最大的价值是净化人的心灵,使人变得高尚。”

北外田园的美育特色离不开校长陆振权的多年耕耘。“早在2004年,我们学校就提出了‘美育引领 和谐发展’的理念,到2016年,又更新为‘美育引领 创意发展’,将美育和创新结合起来,打造文创特色。”陆振权说,学校对文创特色提出了三个要素,即文化基础扎实、创意素养突出、审美情趣高雅,“科创让生活高效,文创让生活高雅,艺术让生活高贵。”他认为,学习是为了生活更好,好的教育是使人更幸福,所以美育是非常重要的,“求真、向善、爱美决定着人的幸福,求真是幸福感的基础,向善是幸福感的核心,爱美决定了幸福感的强度。”

▌晋元附校

在“艺术大满贯”学校上学是什么样的体验?

晋元附校古筝社团的学生在排练。

“哒、哒哒!”伴随着强劲的鼓声,晋元附校的舞蹈训练厅内,六年级学生连奕涵在老师杨乐的指导下翩翩起舞。她跳的藏族舞蹈优美、有力,让人眼前一亮。这个从幼儿园中班开始学习舞蹈的女生,在四年级时加入了学校的华童舞蹈团,短短几年快速成长,已立下了走艺术道路的志向。

在民乐团的排练室,赵菡老师给古筝社团的同学们做着指导,一曲结束余音绕梁。六年级的陆霖希学习古筝已有六七年,对于学校的民乐团一直很向往,“三年级时我就申请过一次,当时(古筝)级别不够,到五年级终于正式加入了古筝社团。”管乐团的排练室内,孙亦诚老师指挥着同学们排练曲目,六年级的张许诺专注地敲着定音鼓。二年级看过一场管乐团的演出后,张许诺就梦想成为其中一员,为了加入乐团,学过钢琴的他改玩起了打击乐,学了定音鼓、马林巴琴和小军鼓。“加入乐团后我更有自信了,音乐也让我学习更加专注。”张许诺说。

自2010年起,上海市教委相继成立了上海学生交响乐团、上海学生合唱团、上海学生民族乐团、上海学生舞蹈团、上海学生戏剧团五大艺术团及其联盟。而晋元附校,是上海首家集学生舞蹈、合唱、交响乐、戏剧、民乐五大联盟大满贯的单位。

“一所好的学校,除了学业质量好之外,更应该为学生个性化、差异化发展提供可能,让每一位孩子都能在这个过程中发现自我、成就自我,激发潜能,培养自信,抒写属于自己的精彩人生。”秉持这一理念,晋元附校艺术总辅导员、音乐教研组组长柏琳带领团队打造了华童艺术团,从2009年一支20人的舞蹈队起步,短短十几年,艺术团已发展到800多名学生,下设5大团16个梯队。近年来,华童舞蹈团、管乐团、合唱团、戏剧团、民乐团先后在国际、全国、市区级比赛中获奖超100次,实现了学校艺术教育从薄弱到优质的跨越式发展。

上过央视的校园艺术团正在“百花齐放”

晋元附校华童舞蹈团的学生在排练。

2016年7月16日,晋元附校华童舞蹈团第一次登上了中央电视台的舞台,校长骆奇和艺术总辅导员柏琳特地带着孩子们去了天安门和北京舞蹈学院,一颗颗怀着美丽梦想的种子也轻轻落在了他们的心里。

多年来,晋元附校坚持在艺术教育领域精耕细作,开展了一系列实践探索。比如,实施“四韵”融合策略,全面普及艺术教育,将舞韵(民族舞蹈)、声韵(民族歌曲)、乐韵(民族乐曲)、戏韵(戏剧诗词)融入音乐课堂,实施项目化、跨学科主题学习,建构了“以学生为主体、教师为主导”的C5型双中心模式,全面提高音乐教学质量,有效提升学生核心素养。同时,学校构建了艺术教育系统化、多元化、个性化的“三化”评价体系,建立“基于学生选择性学习、个性化成长”的课程供给系统。

柏琳介绍说,基于校情和师资,学校还创新“舞蹈+”培养模式,先后研发了《华童舞韵》《华童乐韵》《华童声韵》《华童戏韵》《华童越韵》《华童雅韵》等校本课程,通过校本实施、更新迭代、品牌打造,不断探索艺术教育的新路径新理念,使得“华童”品牌始终保持着“高”专业度和“持”创新力,呈现出“一校多品 百花齐放”的良好局面。

此外,学校还每年定期组织开展歌舞、器乐专场、艺术展览、音乐会、工作坊、夏令营、国际交流,打造从班级-国际多个层面的多元艺术实践,为每一位学生创设开放、包容和创新的美育环境和展示平台,促进学生个性化发展。

[上海举措]

研究制定第五轮“文教结合”三年行动计划

为全面推进学校美育浸润行动,上海市教委加强顶层设计,出台了一系列文件,制定了科学的规划和行动计划。记者了解到,上海研究制定了第五轮《上海市文教结合工作三年行动计划(2025-2027年)》,还修订了《上海市中小学艺术工作管理办法》,依据教育部相关要求,对艺术课程、艺术团管理、常态化展演机制、评价保障等方面的管理办法进一步明确。此外,上海还紧扣新课程新教材实施,对中小学艺术教师进行了“双新”背景下的教师培训,并开展新周期本市学校艺术“一条龙”人才培养体系建设等。

2024年,在全国第八届中小学生艺术展演中,上海市学校整体参与率高居全国首位,达到95.3%,体现了“全参与、全覆盖、全学段、全项目”的活动宗旨。而通过美育浸润行动,上海也推出了一批优质课程,建设了一批高水平学生艺术团,形成了一批中小学美育改革优秀成果,打造了昂扬向上、文明高雅、充满活力的校园文化。

根据《上海市文教结合工作三年行动计划(2025-2027年)》,上海将灌注优质文化资源,提升学校美育效能,重点推进大思政美育引领计划、大舞台美育涵养计划、大课堂美育实践计划。同时,激活“双创”强大势能,拓展美育工作阵地,其中,教师队伍美育素养提升计划,会建设美育名师工作室,开展专题学校美育骨干教师和校级干部艺术素养提升研究,推进“全员美育”。

青年报·青春上海记者 刘春霞/文 、图

策划:高玲

编辑:郭佳杰 张红叶

来源:青年报

- 相关推荐