34岁入选青年长江学者,这位女医生如何在追光路上圆梦?

青年报·青春上海记者 顾金华

在医学的广阔领域中,总有这样一群青年医生以勇气和努力,探索未知,为患者送去希望。出生于1989年的上海交通大学医学院附属第九人民医院(以下简称“九院”)眼科医生庄艾,就是其中一位。

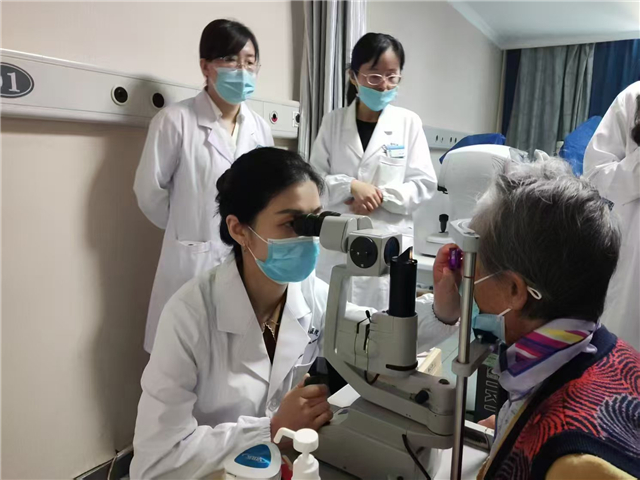

在今年的全国肿瘤宣传周到来之际,记者走近了这位教育部青年长江学者。这位青年女医生怀揣着对医学的热忱,在眼肿瘤这一特殊疾病领域探索前行,努力为患者保生命、保眼球、保视力。

知难而进的毅然抉择,挑战罕见眼肿瘤

2007年,满怀着对医学事业的无限憧憬,庄艾踏入上海交通大学医学院,开启了临床医学八年制的求学之旅。在漫长的学习过程中,她沉浸于基础医学和临床医学的知识海洋,为未来的专业发展打下了坚实的基础。

八年制后阶段,凭借专业第一名的成绩以及对眼科浓厚的兴趣,她幸运地成为了九院眼科范先群教授(现为中国工程院院士)的学生,自此,正式开启在眼科领域的深耕钻研。

然而初涉专业时,庄艾对眼科学的认知尚浅,在学习过程中,导师范先群教授对专业的执着和热爱,以及对患者的认真和关爱,深深触动了她,就此她与眼肿瘤专业结下了不解之缘。

在范先群院士的引领下,九院眼科在眼肿瘤领域成绩卓著,眼肿瘤专业逐渐走向专病化。留院工作后,在范先群院士的支持与鼓励下,庄艾毅然决然地将眼肿瘤中的葡萄膜黑色素瘤选定为自己的专病研究方向。这是一种罕见的眼内恶性肿瘤,主要生长在位于眼球壁中间层的葡萄膜(包括虹膜、睫状体和脉络膜),由葡萄膜里的黑色素细胞恶变并异常生长而形成。这类肿瘤多发于中老年人,恶性程度高,远处转移率达50%左右。

过去,这种肿瘤常常需要摘除眼球进行治疗。而现在,九院眼科针对不同大小的葡萄膜黑色素瘤采用个性化的保眼治疗方案:对于厚度3mm以下的小肿瘤,采用经瞳孔温热疗法,门诊即可完成治疗,创伤小、恢复快;中等大小的肿瘤,采用巩膜敷贴放疗,必要时配合肿瘤局部切除;只有少数大的肿瘤,或是肿瘤累及视神经,或伴有继发性青光眼等病情,才考虑行眼球摘除术。

庄艾曾诊治过这样一位患者,他在外院做眼科检查时发现长了脉络膜黑色素瘤,肿瘤位置非常靠近视乳头,被告知需要摘除眼球。范先群院士和庄艾主任共同会诊了患者,仔细地做了眼底检查,并完善了眼部B超、眼底血管造影、眼眶增强核磁等辅助检查。经过审慎的思考和讨论,他们判断:肿瘤虽靠近视乳头,但并没有侵犯视神经,肿瘤为中等大小,仍可通过敷贴放疗行保眼治疗,但需要将视神经位置空出来,减少放疗对视神经的损伤。考虑到患者有强烈的保眼球意愿,庄艾和团队对此进行了个性化的设计,为患者顺利地完成了敷贴放疗,保住了患者的眼球。

临床、科研、教学,三甲医院的医生们总是特别忙碌,庄艾也是一样。“时间总是不够用,但只要挤一挤,总会有的。”庄艾说,选择从医,就接受这份忙碌,减少瞻前顾后的精神内耗,是节约时间、提升效率的法门。在庄艾眼里,做医生辛苦是必然的,但也会带来特别的成就感。每当看到患者因自己的治疗保住眼球、延续生命时,那份喜悦难以言表。尽管时间被安排得满满当当,但她乐在其中,每一次挑战都成为她成长的宝贵契机。

34岁时,她入选教育部青年长江学者

临床与科研,相辅相成、紧密关联。成长一路,庄艾愈发理解这点。刚参加工作时,她在实践中逐渐培养起了临床思维,可总觉得科研思维有所欠缺。临床中遇到的一些前沿疑难问题,书本知识已无法给予解答,这让她困惑不已。

为提升科研创新能力,在导师的支持下,庄艾做出了大胆的决定——重回实验室潜心学习两年,不过即便如此,她仍坚持保留每周各一天的门诊和手术工作,在临床与科研之间找寻最佳平衡点。为了最大限度利用时间,兼顾临床和科研,她在距离医院和实验室附近不足500米的地方租下房子,全身心投入工作。这次回归的经历让庄艾收获满满,她的努力与成果让她幸运地破格成为副研究员,获聘副主任医师,并在34岁入选教育部青年长江学者,35岁获聘博士生导师,成长为能够独当一面的临床医生和科研工作者,更好地带领团队开展临床和科研创新。

葡萄膜黑色素瘤一旦发生转移,治疗棘手,没有特异有效的治疗药物,现有的化疗、靶向治疗和免疫治疗方案均效果很差。“有些患者来就诊的时候,肿瘤已经转移。对这样的患者,我们思考的是如何将他们的生存期延长、生存质量提高,我真心希望能帮到他们。”谈及这类患者,庄艾觉得“身上的责任很重”。

为攻克这一医学难题,在范先群院士和贾仁兵教授的指导和支持下,庄艾和团队一起开展了全国首个转移性葡萄膜黑色素瘤的双药临床试验,采用HDAC抑制剂和PD-L1单抗的双联方案。团队针对常见免疫检查点药物治疗葡萄膜黑色素瘤客观缓解率很低的难题,发现靶向抑制HDAC2能显著增敏PD-L1单抗治疗葡萄膜黑色素瘤的效果。基于这项基础研究发现,庄艾和团队针对性地筛选出已上市的创新药,开展了这项针对转移性葡萄膜黑色素瘤的药物临床试验,并得到相关基金会的支持,全程为患者免费提供治疗药物,给“无药可用”的患者提供了有前景的药物治疗方案。

“我印象最深的是一位年轻的女性转移患者,她还在美好的年纪,对生命和美好生活的眷恋让她愿意接受前沿的治疗方案。在治疗的过程中,她始终抱有积极乐观的心态。她跟我说,她总觉得自己不会那么容易走掉,希望自己不要掉头发,保持美丽地多陪家人一段时光。我被她努力生存的精神震撼,也特别开心见证了她和爱人的婚礼。目前,她距离发现转移已经11个月,仍在药物治疗的支持下坚强而乐观地生活着,她的精神意志也反过来极大地鼓励着我们继续前行。”目前,这项研究仍在持续招募患者。

临床驱动科研、科研反哺临床。庄艾说,在这个过程中,希望最终能让更多患者受益。

破解临床难题,她送去光明的曙光

在聚焦葡萄膜黑色素瘤诊疗和研究的过程中,除了教育部青年长江学者称号外,庄艾还入选上海市“曙光计划”、上海市青年拔尖人才、上海市“医苑新星”等。谈及自身成长的过程,

庄艾深深感受到多学科合作的重要性。葡萄膜黑色素瘤是疑难眼病,也是全身病,诊疗过程需要多学科协作。因此,庄艾和团队与肿瘤科、核医学科等多学科建立了紧密的多学科协作。例如,团队和放射科协作优化了葡萄膜黑色素瘤专病的核磁扫描参数,除了基本的扫描序列,还能通过功能核磁序列提供更多的诊断和预后评估信息;和病理科、分子诊断科共同完善了葡萄膜黑色素瘤专病的分子病理和基因诊断项目,除了大体病理诊断,还提供染色体分型和分子突变信息,为后续治疗和随访决策提供依据;和肿瘤科、肝外科等合作建立了转诊治疗的绿色通道,减轻患者到处就诊的奔波之苦。此外,九院眼科还成立了葡萄膜黑色素瘤的关爱基金,资助家庭经济困难的患者。

“未来的道路还很漫长,从诊断到治疗的各个环节,仍大有可为。”庄艾说。除了医学的多学科协作,积极探索医工交叉合作,将为解决临床难题提供新的机遇。她和团队正在范先群院士和贾仁兵教授的带领下,开发葡萄膜黑色素瘤无创或微创的诊断方法,以便更早发现肿瘤,为患者争取更多的治疗机会。此外,她希望通过对患者进行更精准的分型,实现精细化的治疗和管理。谈及未来人工智能(AI)对工作的助力,庄艾认为,AI虽无法完全取代医生,但能辅助诊疗、提升效率,并有望大幅缩短靶点开发和药物研发周期,加速攻克眼肿瘤诊疗难题。

在医学的漫漫征途上,无数像庄艾这样的青年医生,他们以坚定的信念、不懈的努力,为患者带来光明的曙光,也勇敢追逐自己的青春梦想。

青年报·青春上海记者 顾金华

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐