青春上海|具身智能领域青年创客谈缘何在上海集聚

青年报·青春上海记者 范彦萍 实习生 张振宇

不管是仙工智能的赵越、最终序列的殷晓晗,还是梅卡曼德的邵天兰、千觉机器人的马道林,他们都不约而同将公司总部或重要的实验室放在了上海。他们缘何爱上这座城,来听听他们的真实心声。

记者:你们如何看待具身智能这个赛道的机会?

邵天兰:具身智能的未来非常广阔,我对具身智能的发展最终带来能进入千行百业的机器人非常乐观。但同时具身智能也面临长链条、高要求、应用场景碎片化等挑战,从炫酷的demo到能稳定大规模应用的产品,有很多挑战。我认为从事具身智能领域的创业要实事求是、乐观且务实,要找到可行的技术和商业路径。梅卡曼德从制造和物流场景入手,已经率先实现机器人通用眼和脑的规模落地。我们将持续深耕机器人具身多模态大模型等技术,让机器人能处理更加复杂和多样的环境,最终进入千行百业。

假设具身智能机器人有数以万计的不同应用场景,这一万个场景相当于一万块拼图,我们不是一夜之间把图拼完了。而是今天拼了500个,明天再拼500个,以此类推。我预计,具身智能能做的事每两年可以翻一倍。

这是一个高度跨学科的行业,毫不夸张地说,哪怕云集我的母校——清华所有的工科理科专业,每个专业都需要不断攻克各自领域的难题,才能一起助力这个行业成长。

马道林:具身智能作为人工智能与物理世界深度融合的前沿领域,正处于技术突破与产业落地的关键时期,对于前沿学者和青年创业者而言,这一赛道既蕴含着颠覆性的创新机遇,也面临系统性挑战,需从技术纵深、场景适配、生态协同多个维度综合把握,看清发展趋势,积极探索、勇于冒险。

具身智能是年轻的领域,更是年轻人的事业。上海这座城市既有产业基础、应用场景,又有充分的资源与活力支持年轻人在这个领域追逐攀登。我们千觉机器人就汇聚了这样一批小伙伴,大家在多模态触觉感知这个崭新的领域突破着新的纪录,为机器人赋予触觉感受物理世界的能力,推动具身智能早日走向产业落地。

殷晓晗:具身智能作为人工智能与机器人技术融合的前沿领域,正在成为科技与资本关注的热点。

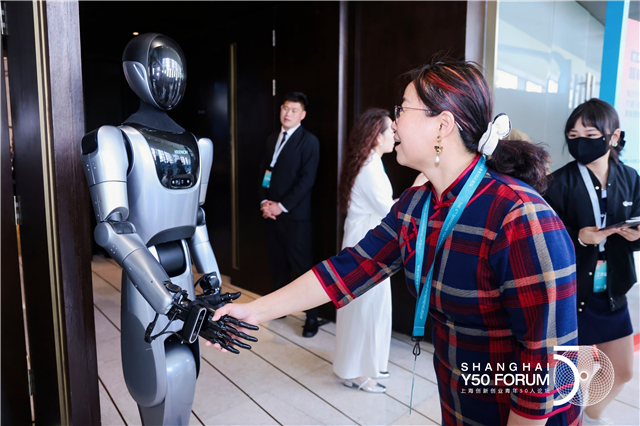

首先,应用场景存在突破性潜力。我认为,工业场景会率先落地。工业环境的结构化或半结构化特性使其成为具身智能的优先落地场景。机器人可通过自然语言指令自主完成复杂任务,替代传统需人工编程的自动化设备,显著提升效率。商用服务与特种领域也会拓展,人形机器人在展厅导览、安全巡检等场景已进入小规模商用测试阶段,仿生设计和多模态交互能力可满足差异化服务需求。

其次,技术驱动的核心机会会增加。比如大语言模型(LLM)和视觉语言模型(VLM)的融合,使机器人能解析自然语言指令并自主生成动作序列。又如3D视觉提升环境感知精度,触觉传感器优化操作反馈,推动机器人适应动态环境。例如,协作机器人通过触觉感知调整抓取力度,避免损坏工件等。

我认为,具身智能正处于从实验室到商业化落地的关键转折期,工业场景的快速渗透与技术迭代将推动赛道爆发。远期来看会非常有价值,解决方案产品化,本质性地提升效率,成为AI赋能实体经济的核心引擎。

记者:你们为什么选择在上海创业?这座城市有什么吸引你们的地方?

邵天兰:上海具有完备的上下游工业机器人产业链。从核心零部件到整机产品到系统集成到应用场景等。这里有全球最发达的技术,最顶尖的人工智能人才。

我认为,这样完备的产业链并非短期内一蹴而就。而是有着悠久的历史渊源。上海曾是汽车重镇、钢铁重镇,企业的需求带动自动化设备解决方案提供商的崛起,先是提供进口产品,之后又有国产产品替代。

赵越:我是2015年毕业后就来上海了。之所以来沪,有多方面的考量。创业者的想法都很现实,哪里钱多,哪里能找到人才,我就去哪里。上海恰恰满足了这两方面的需求。那段时间,国家大力提倡大众创业、万众创新,上海市政府也给了很多的政策扶持,所以我们当时倾向于来上海创业。

对“人工智能是年轻的事业,也是年轻人的事业”这句话我深有体会,尤其是在上海。因为上海是一座很包容的城市,也是一座青年之城。敢想敢拼敢做,这些是创业者必备的素质,尤其是对于人工智能领域的创业者来说,上海正好给了我们这些创业者这片沃土。

你仔细观察一下就能发现,在人工智能领域,几乎没有年纪很大的创业者,为什么?因为现在人工智能技术每天都在更新迭代,这需要年轻人的思维和脑洞,需要他们天马行空的想象力,他们的思维也是最活跃的。

管理企业,从0到1需要的是脑洞,是创新。从1到100,需要的是经验和社会阅历。现在人工智能仍处于0到1的阶段,没有脑洞和创新,就做不好这行。那什么样的人会有脑洞和创新呢?就是年轻人。他们敢想敢干,不怕犯错。

对我们公司而言,揽才留才的秘笈就是秉持开放包容的态度。可能A员工喜欢加班,喜欢卷自己,我们觉得很好,因为他为工作付出了很多。而B员工则干完份内的工作就下班,我们觉得也很好,因为他懂得劳逸结合,把自己最好的精神状态留给客户。我们提供的是一个平台,看员工有没有可以发挥自己能力和兴趣的点。如果有,我们就欢迎你。

殷晓晗:现在各地对于AI领域青年创业者的扶持都相当给力。我曾因为个人原因来到上海工作,对上海比较熟悉。从南洋理工毕业后,在考虑创业地时,全国还有其他很多地方可供选择。后面还是决定来沪创业,是经过深思熟虑的。

首先,这是因为上海是一座年轻的城市,上海市政府也非常欢迎年轻人,尤其是年轻的创业者来到上海。无论是办事效率上还是政策扶持上,这里的力度都可以说是“拉满”的。其次,上海的优质企业非常多,客户相对优质。最后是上海有非常多顶尖的高校、科研院所,高校需要企业,企业也需要高校,能大力实现“产学研”的闭环。我们会和一些高校合作项目,不断打磨细节,让好项目得以落地。上海丰富的高校资源可以帮助我们和高校快速对接。

记者:王兴兴说,今年全中国的所有机器人行业订单都很好,AI时代是属于年轻人的。能否给青年创业者一些建议?

殷晓晗:对所有人来说,现在的每一天都是最年轻的一天,那我们就要做一些自己不会后悔的事。于我而言,创业就是我真正想做,不后悔的事。

我现在在大学里担任创新创业导师,虽说被称为导师,我却觉得自己担当的更多的是学长的角色。主要会分享自己的创业经历,聊一聊自己踩过的坑,以及如何避坑的经验。

每个人所处的环境、时代、经历以及经济情况都不一样,创业这事没有一个普适的答案。对于其他青年创业者来说,我唯一能给到的建议,或许就是鼓励他们多去实践。

眼下,人工智能、具身智能的概念很热,很多人会一股脑地进入这些领域创业,结果可能有好有坏。这时,自己躬身入局,近距离实践就变得十分必要了。甚至可以说,当下我们所处的是“人工智能”和“人工智障”并存的时代。可能一个东西昨天还故障频繁,今天工程师修复了bug后突然变得异常好用。

所以,不妨胆子大一点,多看一看,做一做。

赵越:我认为,年轻就是青年创业者最大的资本。怀着一腔热血去创业很重要。能把一件事干好,一个是精神上的,一个是路径上的。你先得坚定信心说这事我肯定能干成,至于怎么干成属于战术层面的,但在战略上我们要有必胜的信心。

退一万步说,就算失败了又能怎么样?无非就是回到原点,浪费了一点时间。就像我当年从医学院退学,根本没考虑过后果。

专家点评:

行业的发展任重道远,希望青年再接再厉

很多人工智能和具身智能领域的创业者都是高学历,在校时也有很多科研成果,但类似王兴兴这样的创业者毕业后创业,不约而同地面临一个问题:如何将科研成果进行转化。

记者联系到了王兴兴曾就读过的上海大学的老师。在上大机电工程与自动化学院自动化系副主任、上海大学人工智能研究院副院长任肖强看来,如何更好地打通从实验室到田间地头的“最后一公里”,一个重要的核心就是需要创业者具有产品意识。

“实验室的技术可能探索性质会更强一些,大家为了把东西做出来,不会过于计较成本、实际应用下的环境等。但面向市场时情况则完全不同。现在的机器人动辄十几万几十万,成本太高,未来进家庭需要在降低成本上动脑筋。”

具身智能行业在外人看来是当红炸子鸡,但任肖强理性分析说,实际情况和大家预期的有相当大的差距,比如公众期待的家庭服务机器人,大部分只能实现从A点到B点的运动,完成一些简单的任务。但若要完成类似叠衣服、炒菜等复杂任务需要靠灵巧手。“这些年,人工智能行业曾遇到过好几次热潮、寒冬。每次热潮来的时候,都会给人一些过高的期待。这个行业的发展任重道远。需要一批又一批的青年创业者再接再厉。”

上海市人工智能行业协会副秘书长党赞认为,人类是这个地球上唯一的具身智能智能体,所以我们要模仿它。有了这么一个很复杂的身体,才能把智能的极限展现出来。目前来看,具身智能还处于起步阶段,距离落地应用还需要经历技术快速发展的高峰期,同时机器人的标准、安全、伦理等问题,需要进一步统筹考虑。通过标准牵引、技术收敛、认证,构建市场的信任。

根据《2024年上海人工智能产业人才发展白皮书》,具身智能相关人才的紧缺程度最高的人才岗位包含算法工程师-遥操作、伺服控制工程师、抓取操作算法工程师(AI智能方向)、灵巧手嵌入式开发工程师(软硬件)等人才岗位。

党赞表示,青年创业者要有一个清晰的创业目标,适时规划及战略规划的能力,始终保持创意的多样性,科技嗅觉的灵敏性,拥有滚动融资的能力。

青年报·青春上海记者 范彦萍 实习生 张振宇

编辑:高玲 张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐