海派工艺大师|詹红生:“正骨”应为“整骨”

青年报·青春上海记者 郦亮/文 施剑平/图、视频

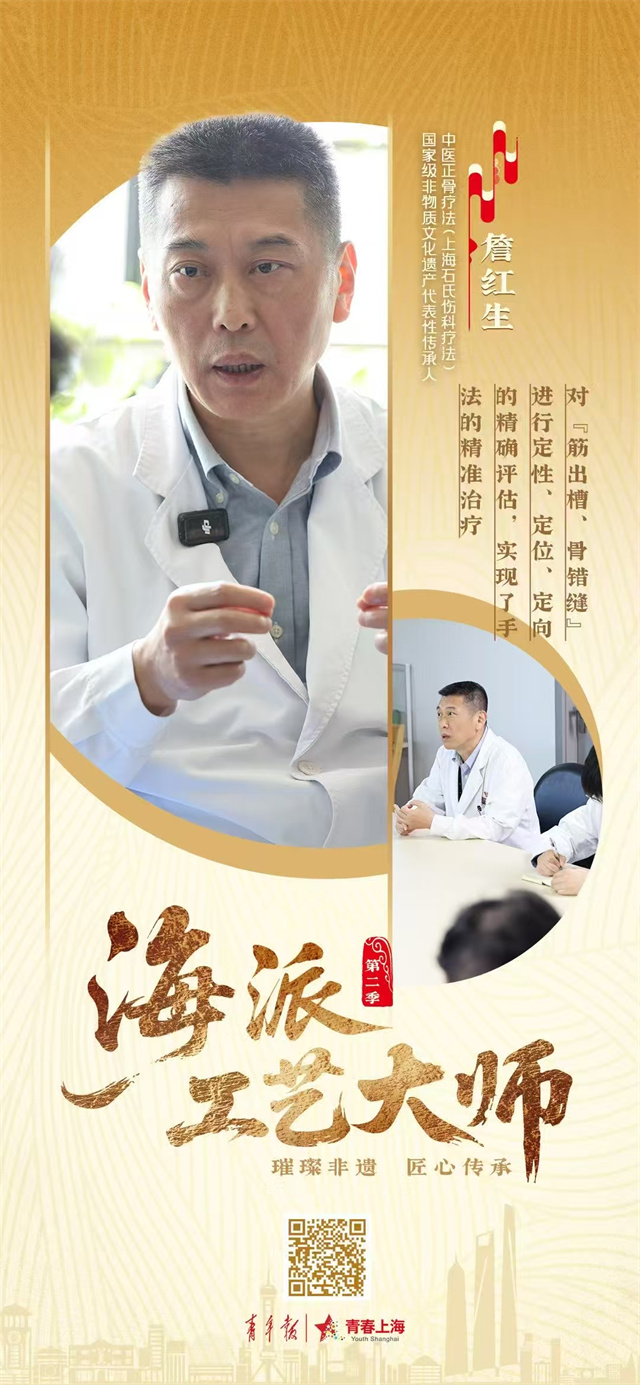

近年“正骨”之风盛行,认为自己骨头歪斜者不在少数。不过在詹红生看来,连人的心脏都是长在一侧的,又如何强求骨头中正呢?所以如果将“整骨”取代“正骨”显然更为确切一些。而“整骨”其实是“理筋”,让筋与骨平衡了,筋骨和合,人就会舒服了,所谓“功能至上”。作为海派中医的瑰宝,石氏伤科是一门综合性的科学,其“整体观”最为引人瞩目。最近青年报·青春上海记者独家专访了詹红生。这位上海中医药大学教授、中医正骨疗法(上海石氏伤科疗法)国家级非物质文化遗产代表性传承人,现在还在中医药事业上不懈探索。

将“正骨”称为“整骨”更为确切

见到詹红生的时候,他正给一个已经住院十几天的小伙子诊查。小伙子才20岁,但饱受腰臀部疼痛已7年之久。“你的脚趾使劲地踩我的手。”詹红生双手已经放在了小伙子的脚底下,通过脚趾“踩”的力道,詹红生判断小伙子还需要进一步治疗,康复之路还很漫长。

以脚之力,就可以洞察腰臀部疾患的程度,这是颇让记者感到神奇的地方。不过在詹红生看来,中医或者更具体来说是石氏伤科便是这样一个神奇的所在。人们说曹雪芹写《红楼梦》有“伏线千里”之妙,也就说一个人结局的由头可能在很早之前就已经埋下伏笔。所谓伤科,所谓正骨,可能也便如此——医生所触摸之处,可能未必是真正的痛楚,却可以判断和解决根本问题。

古典文学中那“伏线”的“线”,放在中医里应该就是所谓的“筋”。虽然时至今日,人们一说到伤科,便想到骨折之类,似乎骨头便是一切,但在詹红生看来,筋比骨要重要得多,“筋主骨从”“筋为刚,骨为干,肉为墙。”也因此,詹红生对自己所从事的“正骨”一说,也有不同的看法。他觉得应该叫“整骨”显得更准确一些。“什么叫‘正骨’呢?把骨头摆正,特别是完全居中对称其实是很难的。连我们的心脏长得都是偏一边的,骨头又怎么可能摆成理想中的对称呢?每个人的骨头位置都不一样。”詹红生对记者说。

而要“整骨”,最重要的其实还是要“理筋”。詹红生说,让筋与骨平衡了,筋骨和合,人就会舒服了,所谓“功能至上”,每一个人筋与骨的平衡又各有不同,这就完全体现一个中医伤科医生的水准了。

莫让“片子”成“骗子”

其实所谓“正骨”之说也是有来头的。詹红生告诉记者,这主要来自清乾隆时期太医院修纂的《医宗金鉴》一书,其中有一本分册名为《正骨心法要旨》。其中对于“正骨”有“法从手出,手随心转”“夫手法者,谓以两手安置所伤之筋骨,使仍复于旧也”等说法。

这里面多次提及“手”。对于伤科医生来说,手的触诊是极为重要的。“现在很多中医迷信拍片子,但是,X光只能显示骨,很难显示筋,我们也只能通过片中骨的位置,来推测筋的状态。”詹红生说,手的触诊始终居首,拍片只能作为辅助手段存在,“千万不要被‘片子’这个‘骗子’给骗了!”几百上千年都讲究手法,一双手就可以诊断伤情、疗愈病痛,这在詹红生眼里,也正是中医的神奇之一。

对于这样的神奇,1997年詹红生考上石氏伤科第四代传承人石印玉教授的博士研究生后就多次亲眼得见,吃惊不已。有一次一个病人来找印玉老师诊治,来者膝盖痛,已发展到行走困难的地步。印玉老师不紧不慢,在痛处揉揉按按,几分钟后让再“活动活动”时,病人惊叫起来“竟不痛了,我好了!”老师凭一双手,看似只在检查,其实已经开始治疗,手法轻巧,柔中带刚,渗透力却很强,能够快速找到病症予以精准治疗。“我当时就感到太神奇。简直出神入化。所以从此就长了一个心眼,观察老师的诊治全过程。”詹红生对记者说。

中医正骨疗法(上海石氏伤科疗法)于2014年被列入国家级非遗代表性项目名录。石氏伤科缘起今江苏省无锡市前州镇石家宕一武林世家。清道光年间,石氏有一名蓝田、字兰亭的,在无锡城内开了一家镖局。习武之人大都有一些伤科经验,石蓝田就用家传独门秘方和整骨之术为同僚治伤,久而久之积累了一套疗伤整骨的独特经验。后来,石蓝田便解散了镖局,举家东迁,定居于上海。他熔传统武术正骨手法与中医内治调理方法于一炉,开创石氏骨伤学派。石氏伤科奠基于石蓝田之子石晓山,他对各科的理论和治疗都有一定认识,尤其推崇明朝医生薛己所体现的“十三科一理贯之”学术思想。所谓“十三科”,是古代医学分科的总称。

詹红生告诉记者,相较于其他各地的伤科,石氏伤科最大的特点正是“整体观”。石晓山所推崇的薛己写有一部伤科专著《正体类要》,其中的序文中就有“肢体损于外,则气血伤于内,营卫有所不贯,脏腑由之不和”的精辟论述,这就将中医的内外各科融会贯通起来,说清楚了它们之间的关系。詹红生认为,石氏伤科的“整体观”正是受到了这一论述的影响。而这“整体观”也体现了海派文化的海纳百川、兼容并蓄。

此前一切都在为从事石氏伤科作准备

“十三科一理贯之”体现在石氏伤科日常的治疗上,其方法就显得相当灵活和多元。詹红生对记者表示,石氏伤科的治疗方法概括起来就是手法、药物、针灸和练功。而实践中,这四点往往融会贯通,多管齐下。

詹红生就曾见老师石印玉对一名腰痛的女子的诊治过程。经过触诊判断,石印玉觉得该女子的筋骨劳损不是很厉害,但从其神色言语来看,心理负担显然很重。于是对其进行安抚,并开了一些汤药让她当茶饮来喝,后来该女子病症很快改善。“为什么老师要给她开当茶饮来喝的汤药呢?我在想,一方面,药物是可以调节气血的,另一方面,则是可以给病人以心理的慰藉。”詹红生说,老师从病人一走进病房就开始对其进行观察,再根据实际情况进行治疗,包括“话疗”,这就在各种方法的灵活运用中,达到“功能至上”的目的。

算起来,作为国家级非遗传承人的詹红生是石氏伤科的第五代传承人。詹红生的老师石印玉是石氏伤科的第四代传承人,他的父亲石幼山是第三代,而石幼山正是石晓山之子。对于上海的石氏伤科,其实詹红生早年在河南信阳学医时就有所耳闻,当时詹红生还是以内科为主,并对针灸产生了浓厚兴趣。研究生毕业后,詹红生曾在杭州工作了11年,主要做的是推拿。直至1997年考取上海中医药大学骨伤专业的博士研究生,詹红生才与石氏伤科结缘,终成第五代传承人。

“现在回过头来看,我之前的所有经历好像都在为与石氏伤科结缘作着准备。”詹红生说,“石氏伤科看重内科,我一开始就是从内科学起做起,看重手法,我在杭州主要做的就是推拿,看重针灸,我青年时就痴迷过针灸,看重练功,我小的时候还真的习练过武术,硕士攻读的又是气功专业。”

让中医疗法更为系统化

在记者所了解过的国家级非遗项目中,石氏伤科算是枝繁叶茂,断无后继之忧的一个。詹红生告诉记者,2010年上海曾举办过一个纪念石幼山先生100周年诞辰的会议,会上透露,当时全国从事石氏伤科的医生就有两三千人,那现在应该会更多了。詹红生是第五代传承人,现在则第六代甚至第七代也已出现,很多青年人都以能加入石氏伤科的队伍为荣。

不过这并不意味着作为国家级非遗传承人的詹红生能够就此躺平。这二三十年间,他一直在为传承和发展石氏伤科而努力。在业内看来,詹红生对于石氏伤科最大的一个贡献,就是将石氏伤科的研究成果——“筋出槽”“骨错缝”两个疾病名称被纳入到最新发布的《国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11)》传统医学病证名称的扩展清单中。詹红生通过对“筋出槽、骨错缝”进行定性、定位、定向的精确评估,实现了手法的精准治疗,使得过去靠医生个人经验积累的石氏伤科的理论更为系统化。过去讲经验,使得很多人的印象中中医更像一门玄学,而现在进行了系统化之后,中医的科学性更为彰显,很多治疗也变得名正言顺。当然,这也给更多希望进入石氏伤科之门的青年人提供了更多的参照。

詹红生告诉记者,时代不同了,有关石氏伤科的传承与发展也存在诸多变与不变。不变的是医者的用心、细心、耐心和慈悲心,另外还一样需要博览群书,通过读书来开拓自己的思路,这样在治疗上也许就可以用得上。而变的是教学的具体方法和手段,要根据现在青年人的学习习惯,让课堂主体变得多层次,广泛开展翻转课堂的实践,同时推进师带徒教学查房和案例式教学。当青年人看到了一幕幕“手到病除”的真实场景,就会燃起学习的兴趣和热情,从而充分发挥出自身的学习潜力。

青年报·青春上海记者 郦亮/文 施剑平/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐