从35到∞,新一届“35岁以下科技创新35人”中国区名单发布,AI人才尤为突出

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

一年一度备受瞩目的《麻省理工科技评论》35岁以下科技创新35人中国区(以下简称“TR35中国”)名单在上海揭晓。5月24日在闵行区大零号湾举办的2025中国科技青年论坛上,这些年轻科学家们一一亮相。

创新人才Ai领域尤为突出

记者看到,这35位中国科技青年中,有人以开源生态推动技术普惠,有人以合成数据突破具身智能瓶颈,有人将光合系统跨物种移植逆转退行性疾病,有人用拓扑超材料改写声波操控法则。他们攻克科学难题,开拓交叉领域,书写中国科技“链式反应”:从实验室原子级成像到生产线分钟级装配,再从微观蛋白质降解到宏观量子优越性验证,通过不断拓展人类认知边界,在全球技术竞争中刻下中国坐标。

据介绍,2017年,DeepTech联合《麻省理工科技评论》将TR35评选正式落地中国,关注和挖掘中国新兴科技领域的青年创新力量。经过8届评选,TR35中国已然形成了一种独特的创新生态,其多样性为中国科技发展注入了独特活力,特别是在AI领域,表现尤为突出。

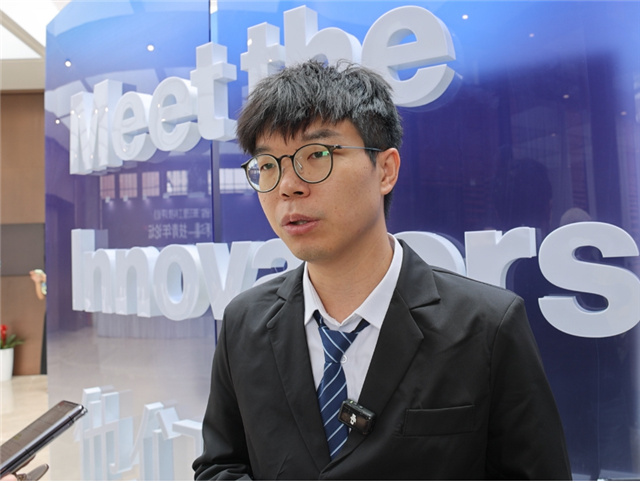

31岁的加州大学伯克利分校博士后罗剑岚开创了基于真实世界数据飞轮的强化学习框架,实现了复杂机器人操作任务的超人类性能与高效训练。

罗剑岚

“我一直在研究强化学习(RL)应用于真实世界的机器人,尤其是在高精度工业装配等复杂任务中,面临着样本效率低、系统集成复杂以及长周期任务规划困难等重大挑战。”罗剑岚致力于攻克这些难题,推动RL在机器人自动化领域的突破与落地。

“上一代的机器人或者传统机器人,适应能力没有那么强,尤其在工厂里的自动化设备,如果变了一个工序的话,那对于机器人来说要么就是全部重新设计这个设备,要不就是设备基本报废。”罗剑岚告诉记者,这就与这些企业快速变换的生产需求相矛盾。“我去过一些消费电子产品厂商,可能一年有20个品类,一两个月生产线就得换,但装配设备重新调试需要很长时间。”

在Google X工作期间,罗剑岚主导开发了首个工业级RL系统SHIELD。该系统在复杂的工业装配任务中实现了100%的成功率,训练时间仅需2-3小时,其性能超越了人类专家和传统经典方法,被评价为“RL在工业场景的里程碑”。如今,回国发展的他作为智元机器人的首席科学家,已经开始在一些产线试验“柔性制造生产线”,高性能的AI驱动下,可以很快地适应一个新任务,同时保持非常高的准确率和性能。“今年年底或者明年初,我们会有一些相关的成果展现出来。”

29岁的钟翰森是上海人工智能实验室青年科学家,也是上海奇算光启信息技术有限公司创始人。“我的研究领域一直聚焦在光子和量子相关的领域,其实也都是下一代算力可能的一种实现的方式,也就是去探索一个新的摩尔定律,能够在未来提供一个更大的为未来特别是通用人工智能时代提供一个无尽可能的算力。”他告诉记者。

钟翰森

将突破算力极限是钟翰森的核心研究目标。他过去最有代表性的工作是完成了“九章”光量计算原型机,通过76光子高斯玻色采样实现比经典计算机快1014倍的量子加速,在国内首次实证光量子计算优越性。

随着量子系统规模扩大至千比特级,传统调控方法的效率瓶颈日益凸显。钟翰森又开始尝试将 AI 深度融入量子技术攻关。基于AI技术,他实现了全球最大规模2000+ 量子比特中性原子阵列,并设计出AI驱动的量子纠错解码器,可适用于所有量子纠错码,且性能超越现有所有解码器。这些成果为容错量子计算提供了新的技术路径。

目前,钟翰森正集中攻克光子系统的可编程性与算法适配难题,目标是实现基于光子的通用智能算力,为未来集成化光子智能芯片奠定基础。

从35奔向无限

当前,我们正处于全球科技变革的共振节点:生成式AI重构人机交互范式,量子计算突破经典物理桎梏,具身智能重塑制造逻辑,合成生物颠覆医疗范式,技术迭代的速度与深度不断刷新着人们的认知。在这场全球性变革中,“TR35”评选如同一面棱镜,持续折射出科技前沿最具活力的创新光谱。

2025中国科技青年论坛也以“从35到∞”为主题,聚焦“中国青年人才”和“中国叙事”,展现他们的智慧与潜力以及乘风破浪、奔向无限的探索精神。

35岁的同济大学副教授、博导孙友刚长期致力于磁浮交通的研究工作,在他看来,中国科技青年创新者的一大特质是可以把家国情怀跟个人理想进行交融。“从小我们就听着钱学森等老一辈科技工作者的故事长大,所以我们会把自己的个人理想融入国家的一些需求当中。”他告诉记者,自己最开始接触磁悬浮时,还是比较冷门的研究,坐了很长一段时间冷板凳,但当国家将磁浮列入到交通强国计划,成为国家重大战略之后,更激发了大家的热情。

孙友刚

人工智能时代如何解决算力瓶颈已是一个迫在眉睫的难题。32岁的上海交通大学副教授、无问芯穹联合创始人兼首席科学家戴国浩一直以来的研究就直指这个问题。

在他看来,所有好的技术一定是要造福和赋能人类的生产和生活的。“所以我们不仅要把天花板做得很高,更要脚踏实地地让这些事能落地。”他绞尽脑汁研究如何降低算力成本,就是希望能让每个人都能享受到普惠的算力。

同时拥有高校教师和创业者的身份,戴国浩认为这不是一个选择的问题,而是大家要去思考整条创新链路的问题。“学校在做的事情是发一些论文或者说提供一些想法,而产业在做的事情是制造出产品或是创造一个产业,但是我们看到这一波的原始创新中,更多的是在中间的位置,它是同时搭建起了学术和产业的桥梁,也就是把整条链路给形成了,我们称之为创新型的研究机构,所以我觉得这不是一个选择,我希望年轻人所做的选择,一定是当下他觉得正确的事情,而不是大家觉得应该去选择的什么东西。”

“青年人不管是做学术研究,还是创业,我觉得既然我们还年轻,就需要去挑战最有困难的问题,去做最有价值的问题,争取把有价值的问题给它做成,这其实也是对国家对社会一个最好的帮助。”钟翰森泽这样表示。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐