“未来有谁在啊?”今年的上海夏季音乐节给未来写了一封情书

青年报·青春上海记者 陈宏/文 常鑫/图(除署名外)

在典雅的捷豹上海交响音乐厅的大堂,这些天正矗立着一棵“垃圾树”。虽然它全是用废弃的矿泉水瓶、硬纸板、树枝和绳子组成,但在艺术家的手下,它呈现了满满的藏族风情,配合大堂的蓝色星空顶,让人仿佛来到了雪域高原。这棵完全由艺术家捡来的垃圾所“种下”的树,被取名“重生之树”,在7月13日落下帷幕的上海交响乐团出品“上海医药邀您共创未来——2025上海夏季音乐节”(MISA)期间,成为了频频亮相社交媒体的MISA观众“必打卡景点”。

整整两个星期的时间里,MISA以聚焦环保的“写给未来”为主题,奏响了一首上海的夏日奏鸣曲。“我们旨在通过音乐与艺术的跨界合作,引导公众关注环保问题。”以这棵“重生之树”为例,上海交响乐团团长周平说,MISA期待“环保能和音乐一样走进生活”,“成为一种生活方式”。

◆ 在城市中实现人与自然和谐共生 ◆

7月11日晚,徐汇西岸梦中心的船坞,一场拉丁风情的夏日音乐大秀《雪莉·玛丽亚与拉丁计划爵士乐队》,在凉爽的江风中,吸引了大批市民观众,大家一起载歌载舞,无数人举起手机拍下这夏日美好。

7月6日晚,捷豹上海交响音乐厅主厅。观众看看舞台上,又扭头看看身边,满脸惊讶又掩不住笑意:台上,中提琴和大提琴的演奏员正在敲击木鱼;观众席间,长笛和短笛演奏员正边走边吹。场面诙谐,闭幕聆听却又感叹作曲家的妙笔:木鱼声让人有置身大森林的沉浸感,而笛声和台上一把小提琴的应和,则是穿插其间的鸟鸣。这是本届MISA“点题”的音乐会《写给未来:三人时光与上海交响乐团》下半场演绎梁皓一作品《树》时的一幕。

人与自然,在这些演出中达成了一种神奇的统一,都在诠释已经举办了16年的MISA今年“写给未来”的主题。

“近年来,大家应该都能感觉到全球气候变暖以及各种各样的环境问题,这关乎到我们所在的这颗星球每一个人的未来。”周平说,在“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年之际,上海交响乐团将今年MISA的主题敲定为环保,亦是认为“环境问题可能是公众都非常关注的问题”,“但关注远远不够,我们有没有准备好呢?我们又能够为环境做什么?”她介绍,围绕这个主题,今年的MISA在音乐会之外,还策划了6场环保主题讲座、工作坊、公益骑行活动以及跟爱回收合作的环保任务等,“我们期待原本就以‘跨界’为特色的MISA,能够拓展出更多的外延”。

受访者供图

这个主题得到了观众们的热烈响应。MISA期间在上海,很多人发现扫开一辆哈啰单车后,里面会传出几秒钟古典乐,随后周平激情澎湃的“解锁上海夏季音乐节”的声音,总能引发旁边不少路人的“注目礼”。有趣的方式,很多年轻人甚至一边“害羞”一边排队扫码,在社交媒体上迅速发酵的同时,环保主题也被传播得更远。

这个主题也成为了本届MISA参与各方高度认可的共识。作为首席赞助商已支持了MISA近10年的上海医药,“每年都有很多员工和客户在主动关心音乐节的举办情况和办节理念”,今年MISA聚焦环保主题也得到了他们的普遍认可。“我想这就是我们做的一点点努力所得到的回报,”上海医药集团副书记、上海医药副总裁赵勇表示,让环保理念深入人心关乎未来,“人与自然的和谐相处本身就是一个永恒的主题。”

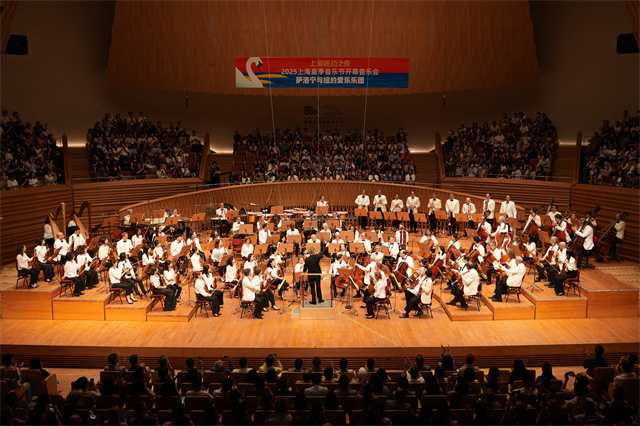

芬兰著名指挥家萨洛宁此次在MISA连续上演了“上海医药之夜—2025上海夏季音乐节开幕音乐会:萨洛宁与纽约爱乐乐团”和“上药控股之夜—萨洛宁、康托罗夫与纽约爱乐乐团”两场重磅音乐会,受到了全国乐迷的追捧,不少人都是早早抢票,坐高铁、打“飞的”赶来上海。

受访者供图

作为国际乐坛极具影响力的艺术家,他一直在为环保事业积极奔走。他告诉记者,自己在观看了英国流行乐歌手艾德·希兰的演唱会后曾大为震惊,“一场大型流行演唱会所消耗的用电量,足以支撑芬兰一个中型城镇整整一年”,所以他总感叹“我们这代人,给地球留下了太多棘手的难题”。为此,他在瑞典斯德哥尔摩创办了“波罗的海音乐节”,同样以生态为主题,“古典乐本身就是低碳的艺术,与大自然有着天然的亲近,比如我们的乐器都是由木材、马尾毛、竹子等天然材质制作,演奏过程也都是依托人体自身呼吸和肌肉力量,非常环保”。

◆ “每个人都可以自己定义未来” ◆

注重环保,追求人与自然的和谐共生,也能为音乐创作带来灵感,既让经典作品汲取新时代养分后继续走向未来,也让新的音乐人能在当下的生活中找到灵感,创作出属于未来的经典。

受访者供图

出生在旧金山一座小渔村的美籍日裔指挥家长野健,在德国成就了自己的事业和国际名声。此次,他在MISA带来“上药销售之夜—生命礼赞:长野健与汉堡国家爱乐乐团”音乐会之前,和记者回忆起了自己的成长经历。

“从中世纪甚至更早开始,作曲家就从自然界中获得了无数灵感。因此从音乐历史的角度来看,自然和音乐是不可分割的。”长野健说,自己作为一个“在狂野自然中长大的加州人”,既可以亲近很高的雪山,也可以见识汹涌的大海,“从小就被这山与海交汇的环境浸润,我在指挥时很容易联想并应用到自然的意象,尤其是在指挥自然主题很明显的作品时,比如贝多芬的《田园交响曲》、德彪西的《大海》、施特劳斯的《阿尔卑斯交响曲》,甚至是莫扎特的《布拉格交响曲》也有伏尔塔瓦河的影响。自然给音乐艺术创作和解读带来了无限的灵感。”

“95后”青年作曲家梁皓一对此深有体会。在接受上海交响乐团和上海植物园联合委约,创作本届MISA上再度让观众耳目一新的《树》时,他去了成都市外的青城山,在郁郁葱葱的森林中每天早晨被鸟鸣叫醒的感觉,他至今难忘。“去年年底接受的委约,一开始一直想不到该如何去写这部作品。”他告诉记者,但在青城山之行后,他有了灵感,“想到很美的青城山大树,也想到洛杉矶被山火破坏的森林,于是我决定以‘树’为主题,并发展出砍树、重植等情节,去阐述环保的理念。”

受访者供图

梁皓一的作品,既是写给生态环境的未来,也是写给音乐的未来。而上海,被很多来MISA演出的国际音乐家视为“属于未来的城市”。来自比利时的金翅雀古乐团,被很多乐迷视为本届MISA三大名团之外“隐藏的彩蛋”,团里的大提琴演奏家伊拉·吉沃尔在享受了梧桐区的优雅、苏州河边骑行的惬意以及陆家嘴的“绝美天际线”后感叹“这里真的很有未来感”,他说自己更加坚定了“古典音乐的未来可能是在这里,在上海,在中国”的想法。

“00后”指挥家金郁矿,和“交响乐新人”王菀之,正是这句话的印证。前者对古典乐的理解,对很多创新的接受程度,让迪图瓦、余隆这些国际大指挥家都大为欣赏,而后者从流行乐歌手、影视演员的身份跨界到交响乐作曲家,更是让人看到了这个行业生生不息的前行力量。3年前她决定学习管弦乐作曲时,一开始听着音乐翻总谱都“找不到演到了哪里”,但2023年她就正式写出了人生第一部管弦乐作品《失落的一格》,今年她已经能将修改完善后的作品拿出来和上海交响乐团合作演出——她一步步将曾经的梦想变成了可实现的未来。

受访者供图

“我小时候跟父母和亲戚朋友来上海旅游过很多次,后来自己也来开过音乐会,但从没想到过有一天会来上海和上海交响乐团一起演出,我觉得很厉害。”她说。

这大概正是“写给未来”的意义。正如周平所说:“我们的主题是环保,但‘未来’这个词,每个人都可以衍生出属于自己的意义。”

青年报·青春上海记者 陈宏/文 常鑫/图(除署名外)

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐