这位高校青年教师以《原神》为原型,将课程设计成了“游戏”

青年报·青春上海记者 范彦萍/文、图

作为大众化的文化产品,游戏已成为年轻一代“世界通用的语言”。

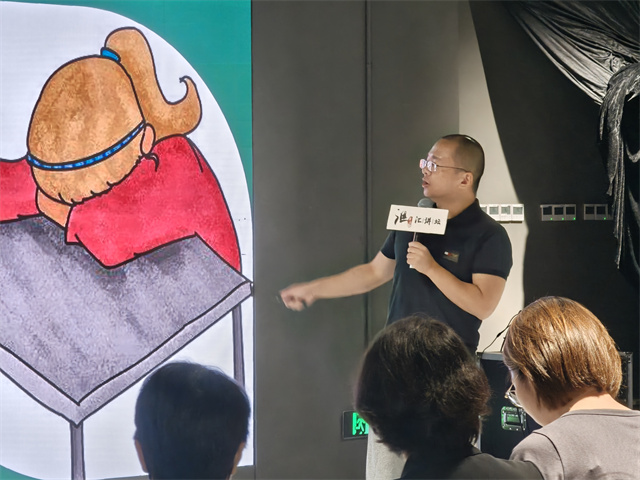

8月3日,主题为“元界Neo World元宇宙游戏街区”的徐汇汇论坛在中国音数协游戏博物馆举行。在分享环节,其中一名嘉宾、长期关注Z世代数字行为特征的上海交通大学助理教授沈辛成讲述了如何将课堂化作“游戏”的故事。

◇ 受《原神》启发,他重新设计了一门思政课 ◇

除了高校青年教师的身份外,沈辛成还是一位B站UP主、博物馆写作者,同时他也是米哈游游戏的“云玩家”。起初,沈辛成并不知道“米家”的热门游戏都是什么,在和学生打交道的过程中,他逐渐从学生热烈的口吻中,了解到《原神》帮助中国传统文化出海,为国家创造了巨大的经济收益,学生们是如何在游戏中找寻生活的乐趣甚至意义的。

沈辛成分享了当下一些学生的真实心理,“有的学生会觉得上课不如打游戏感觉更好;有的甚至会认为,既然上课是效率很低的事,我还愿意来,已经给足老师面子了。”因此,态度上较为消极,只一味期望老师少些作业,少些考勤,却没有期待真的能在课上学到多少东西。在沈辛成看来,这是高校青年教师面临的普遍情况。“那么,既然学生都喜欢游戏,我们唯一的办法是将课程变得像游戏,并且超越它。”

游戏是开放世界里的冒险,想开启什么样的剧情副本都可以随心所欲,玩家可以看到自己的经验在显著积累,可以找到心仪的队友。这种主动性在现实校园生活里是一种奢侈。于是,沈辛成萌发了一个想法,在他每年例行的思政课里,在不改变课程提纲的情况下,把教学流程设计得更具有主动性、参与感,让同学们在课堂里也能找到令他们喜欢的游戏感。

借鉴游戏策划的思路,他重新设计了《思想道德与法治》这门课。沈辛成介绍说,该课程是针对大一新生第一学期的课程,希望他们告别高中,告别做题家,告别淘汰,告别独木桥的思路。“中国传统智慧强调在认识他人的过程中认识你自己,所以我在课堂上提供了一个学生之间互相了解,各尽所长的机会。告诉他们‘大学里强调的不是同质化的竞争,而是要做独一无二的你,成为怪才偏才,成为自己的勇者’。”

◇ 设计七种作业,自选任务一出即被“抢”完 ◇

为此,他受《原神》里七种元素的灵感启发,设计了七种属性、七个职阶,对应七种作业。“一门课上得好玩,学生获得感越强,老师越辛苦。AI时代,教师传统的优势在消退,我们只能去做一些更辛苦的事。”

沈辛成认为,既要设计出名实相符的作业,又要紧扣《原神》的剧情,选择非标准化的作业是极大的挑战。他将十六周的课程,切分为七个专题,每个专题的两周时间里,在课堂汇报环节,就是同学们根据自己的特长,选择完成自己喜欢的任务的展示环节。不只是任务的名称如探险家、愚人众等与《原神》的游戏设计高度契合,学生课堂汇报与老师的授课内容之间,也有一条伏线牵连。

比如,第一周的作业内容是“探险家”:做一件和你个性相反的事。

为了完成作业,有学生在户外草坪躺了八小时,为的就是调节自己手机成瘾的现状。一开始他非常焦躁,后来逐渐内心平静下来,生活节奏仿佛就在那段时间里发生了巨变,醒来之后,他觉得自己仿佛获得了更多勇气,因为他做了一个说大不大说小不小的改变,而生活的动力正来自实践带来的改变。

还有一个女生自称是i人,平时不敢跟人说话。她给自己的作业设计的内容是站在自己宿舍楼门口两个小时,和进进出出的所有人打招呼,比如夸别的女生穿搭好看,又比如和外卖小哥打招呼,“嗨,今天天很热,你辛苦了。”她说,完成任务之后,意识到自己也没有想象的那么i,社交也没有自己想象的那么可怕。

人是其社会关系的总和,思想道德与法治课程的精髓,在于让大学生在不同情境的社会关系中,了解自己的社会角色与时代使命。因此,沈辛成的课程也聚焦亲子关系和城乡关系。“外交官”任务中,要求学生对家长进行深度访谈,谈一谈改革开放前后民众价值观念的变迁。“投资商”的任务则要求学生策划回老家开一家店,并且从商业可行性的角度,说服作为“投资人”的其他同学,给这个项目“投钱”,助力家乡发展。

这些游戏式的自选任务是需要“抢”的,同学们抢任务的时候格外兴奋活泼,实现了满分的抬头率。那么抢不到的学生怎么办呢?这时候,沈辛成又模拟游戏设计,触发隐藏剧情,开启属于这些人的专属任务。这个任务是让学生担任记者的角色,蹲点学校内部论坛,搜集趣闻,用《思想道德与法治》课本中的知识点对其进行评述,传播方式必须要有趣,比如可以以新闻播报的方式,也可以以相声、脱口秀的方式,评价判分的唯一标准,就是同学们的喝彩与掌声。

思政课无论如何改,底色不能改。形式上的游戏感,并不意味着价值引领的缺失让位。在教学实践中,沈辛成发现,有效的价值引领往往更需要从贴近学生的立场出发。例如在讲述科学家精神的时候,他发现爱国、创新、求实、奉献、协同、育人,这些分明都是科技人才必备的品质,但是在教授的时候学生却未必能有真切的感受。他说:“一方面要从钱学森的前辈的身上汲取行动力量,另一方面我们也始终不能忘了让志业匹配热爱是非常关键的。我们能够想象一个不喜欢自己工作的人会愿意为它多奉献一些,多钻研一些吗?这不可能。所以,在价值引领之前,我会先帮助学生做一番‘价值确定’,帮助他们创造发现自己的实践场合,鼓励他们忠于自己才能去做有意义的事。将育才与立德紧密结合,这恰恰是我们德育教育中最重要,也容易被忽略的环节。”

青年报·青春上海记者 范彦萍/文、图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐