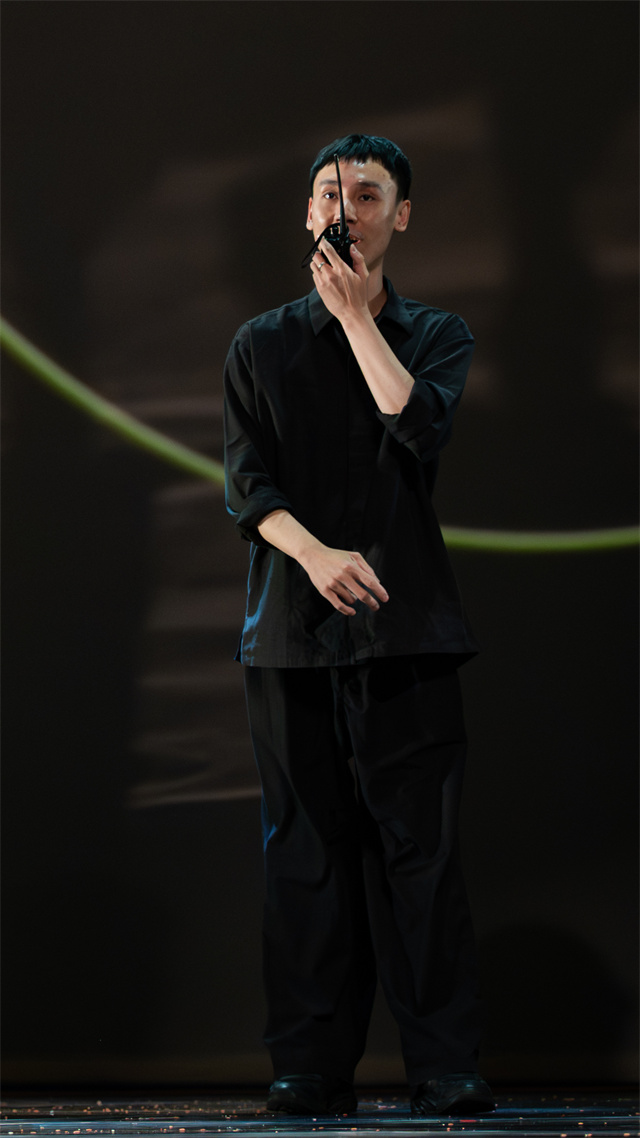

Z世代文化报告丨青年编导甘少庄:在舞蹈中寻找每个人心中的“故乡”

青年报·青春上海记者 冷梅/文 常鑫/图、视频

几周前,青年编导甘少庄的作品《浑沦图卷》首次登陆上海国际舞蹈中心剧场,这部以元代《浑沦图》为灵感,融合传统与当代元素的舞蹈剧场作品,不仅是他在艺术创作上从具象到抽象的一次突破,更承载着他对传统文化当代性转化的探索——通过简化的身体语汇、打破边界的艺术实验,引导观众在舞蹈中寻找每个人心中的“故乡”,展现了Z世代青年创作者对传承中华优秀传统文化的思考与担当。

◇ 一场传统与当代的对话 ◇

对青年编导甘少庄而言,《浑沦图卷》是一次特殊的“突破”。“上海观众一向非常包容,接触到的艺术氛围也比较浓厚。”他期待观众在他的作品里看到一种新可能——“通过传统语汇或者中国古代文化,打造一部具有现代精神和当代审美的舞蹈剧场作品。”

这种“突破”并非简单的形式创新,而是从具象到抽象的跨越。在他看来,舞蹈可以跳出故事和人物的束缚,直抵中国传统文化中“说不清道不明的境界”。“如果做深了可能会显得晦涩,做浅了又担心没能传递出对传统语言的思考。”这种分寸的拿捏,正是他在创作中不断探索的平衡。

可以说,北京舞蹈学院的学习经历,为甘少庄打下了扎实的创作根基。本科阶段,他在老师的指导下专注于叙事和形象塑造,“曾尝试过对《诗经》的人物形象或者事物形象进行塑造”。而研究生阶段,一次偶然的旁听经历,让他的创作视角发生了质变。

“我对北京大学一直有种滤镜。”他笑着说。那时,为了研究禅美学的身体语言,甘少庄每天花三分之二的时间泡在北大,听哲学和传统文化课程。“舞蹈学院的传统文化课很丰富,但我仍不满足。”这种跨界学习让他意识到:“舞蹈不仅能表现叙事、人物形象,更可以表现中国古代的诗词意境,比如庄子说的‘逍遥’‘齐物’。艺术和舞蹈能到达文字之外的诸多感受。”

从具体到抽象,从技法到精神,这段经历让他的创作从“塑造事物”转向“传递意境”。他坦言,这种转变源于对中国传统文化的深层理解——“中国的留白和意境化审美,比故事更能触动人心。”

◇ 一场向内收缩的探索 ◇

《浑沦图卷》的灵感,源自元代一幅特殊的画作。与《富春山居图》《八大山人图》等描绘山水人物的作品不同,《浑沦图》只有一个抽象的圆,“没有画任何外在事物”。这个圆,恰好与甘少庄研究的禅美学和“空寂”观念相契合。

“当我们不再执着于外物,回到自己内心时,是否能找到所谓的彼岸或故乡?”这个疑问成了他创作的原点。作为一名“北漂”,他对“故乡”有着独特的理解:“它是广义的,可以是母亲送的第一份礼物,也可以是跟父亲第一次旅行的回忆。”

在他眼中,每个人心中的故乡都不同,而舞蹈的使命就是唤醒这种共性的情感。“我没有突出叙事,因为每个人的经历都不一样;也没有刻意抒情。”他希望观众在安静观看时,“能体会到望向远方的那一刻,内心宁静,想起自己心中的‘故乡’。”

◇ 一场身体语汇的重构 ◇

如何将《浑沦图》中“虬松盘踞、浑圆混沌”的意象,以及宇宙的哲学思辨转化为舞蹈语汇?甘少庄给出了自己的答案:简化。

“中国文化至简,干净而纯粹。”他从中国古典舞的“拧、倾、圆、曲”中汲取灵感,却刻意剥离了复杂的曲线和迂回。“比如传统的S线或含蓄低头的动作,我会尽量简化过程,保持身体的干净。”

这种简化并非单纯的减法,而是对中式审美与舞蹈语汇意境的诠释。他的动作语汇带着流动感,在动律中完成千丝万缕的变化,像水墨一样浓稠又具有生命力。

舞台呈现同样遵循这一理念。“我将动作和调度极致简化,甚至放缓结构推动,把思考时间留给观众。”他坚信,留白才是诗意的来源:“如果一直跳舞,观众就没有安静的空间。作品只是一个小开口,里面是无限明亮的世界。”

◇ 一场打破边界的实验 ◇

在《浑沦图卷》中,甘少庄刻意模糊了舞种的界限,将其称之为“舞蹈剧场”。“通过在场性感受作品,并非单纯的编舞。”这种模糊,恰恰是他对中华优秀传统文化“当代性转化”的探索。

音乐使用上,没有固定在民族音乐,主要是根据作品表达内容的气质和感觉,让音乐与观众达到一种共鸣共振。这种实验背后,是对传统文化当代性的深刻思考。“传统不是固定在某一种制式,它有生命力和动感。”在他看来,平衡传统与现代的关键在于“自然”:“尊重传统,让心性自然生发。无论是动作还是调度,都不能太刻意。”

谈及当代青年舞蹈创作者的责任,甘少庄语气坚定:“我们一定有使命。”在他看来,传承中华优秀传统文化不是口号,而是“以生命影响生命,以个人影响个人”。

他不追求作品获得多少掌声,只希望“一两个观众看完后,会对元代的画作感兴趣,我的目的就达到了”。这种微小的影响,在他眼中正是传承的本质。“认真完成作品,真实表达对传统文化的理解,比所谓的‘正确’更重要。”

对于年轻受众,他想传递一个理念:中华优秀传统文化并非“高山仰止”,而是浸润心灵的活水。“它可以是看到一幅画时的安静,也可以是品读‘采菊东篱下’时的悠然。”正如他在北大听课的感悟:“哲学看似厚重,实则平淡,没有枷锁。”

“不用执着于梦想是否达成,只要足够努力就好。”这是甘少庄想对同龄人说的话。作为一名90后编导,他深知当代年轻人的焦虑,却也看到了大家的韧性:“身边的朋友嘴上说要躺平,其实没人真的停下。”

他认为,每个人心中都该留一块儿地方给“诗和远方”:“节奏再快的人,总有深夜的独处时光;再平凡的人,也有对所爱事物的眷恋和坚持。”

对于未来,甘少庄没有明确的规划,只愿保持对中华优秀传统文化的敏感。“也许某天看到一幅画、一句诗,突然有了灵感,下一部作品就来了。”正如《浑沦图》带给他的启示:“艺术创作就像天地未分化的混沌,自有其秩序,周而复始,生生不息。”

在舞蹈中寻找故乡,在传统中照见当下,甘少庄的探索仍在继续。而这场探索,本身就是Z世代创作者致敬中华优秀传统文化最生动的注解。

青年报·青春上海记者 冷梅/文 常鑫/图、视频

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐