以青春足迹丈量美丽中国,青年师生“走中国 看发展”暑期实践中解码绿色发展

青年报·青春上海记者 刘昕璐 实习生 殷嘉萃

今年8月15日,是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年。这个暑假,上海对外经贸大学“走中国 看发展”暑期专项社会实践活动正在持续进行,校内外54支实践团队、近400名师生分赴浙江、安徽、贵州、云南、北京、上海等14个省市自治区,通过实地调研20年来我国城乡生态治理与修复实践、绿色经济转化路径、生态文明制度,生态文化传承与保护,用青年视角解码生态文明建设的“中国方案”。其间,深入浙江安吉与云南洱源的两支团队的实践故事,有着别样的深意。

安吉余村:矿山遗址的绿色新生

“余村的巨变让我尤为震撼,曾经尘土飞扬的矿山荒岭,如今已是碧波荡漾、茶香四溢,生态与经济实现双赢,充分证明了保护生态就是发展生产力。”团队成员秦若涵回想起在余村的体验时这样感慨。

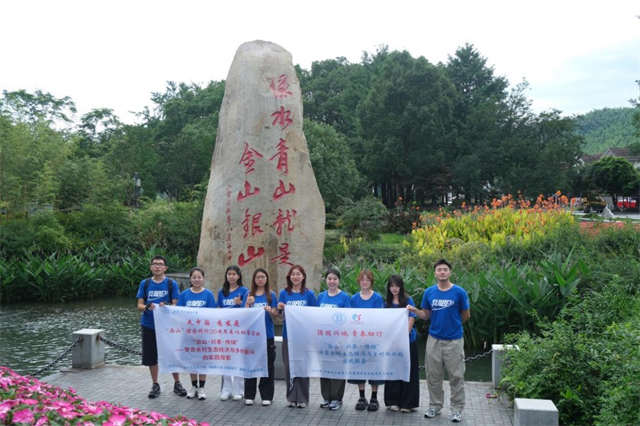

同样的激动也在实践队其他队员心中激荡。“站在‘两山’纪念碑前,听着矿山变公园的故事,我们更加理解了绿水青山到金山银山的跨越,让破损山体长出了绿,长出了乡村旅游的新活力。”上海对外经贸大学国际组织学院(贸易谈判学院)国际政治专业的尹韵涵同学在和团队伙伴调研安吉余村的生态转型后动情地说道。

今年暑假,这支由马克思主义学院杨怡莹老师指导的“茶青茗志·乡野行”暑期社会实践团队探访了“两山”理念发源地安吉余村。20年前,余村依靠矿山开采换取经济收益,生态环境满目疮痍;如今,关停的矿区已蜕变为国家4A级景区。团队在“两山”纪念碑前聆听村民回忆转型阵痛:当年壮士断腕关闭水泥厂,转而发展生态旅游,如今村民收入反而令人称羡。

“绿水青山吸引年轻人,年轻人又反哺生态经济,形成闭环。”更令团队成员惊叹的是青来集产业园区的“青年力量”。得青年者赢未来。为了吸引青年人才集聚乡村,天荒坪镇聚焦“青年大社区”和“余村大景区”,打造了大余村青年人才社区“青来集”。据实践团团长金子涵分享,青来集数字经济人才孵化基地负责人伍老师告诉他们,自2023年以来,园区围绕新媒体运营、短视频直播对学生进行培训,以校企合作和产教融合为主要模式,通过理论学习和实操演练,已经培养了1500名以上的数字化人才。

在宋茗茶博园,队员们体验茶皂制作时,体验了一把创新突破传统工艺的效果。大家感叹,这像极了余村的转型之路:打破常规才能转出“绿色黄金”!

洱源治水:海菜花里藏着“致富经”

另一支由上海对外经贸大学马克思主义学院思政课教师张朋林带领的团队来到了云南洱源,在那里,他们开展了关于治污治理的调研。

海菜花基地里,清澈水面上的海菜花随波轻摇。当大家都沉浸在眼前的青山绿水中时,工作人员对他们讲起了这里曾经的故事。原来这片水域曾经遭受污染,经多年治理才有如今的清澈。污水的处理背后,有政府的坚持,有科学家的专业,还有村民的支持。为了保护水源配合“禁蒜退耕”,为了治理污染允许排污管“穿堂”而过,从曾经的“吃亏”到如今靠海菜花开、乡村旅游而过上好日子,村民们的脸上满是幸福和自豪。

“在洱源的几日,从茈碧湖的粼粼波光到海菜花基地的洁白花海,从污水处理厂的有序运转到梨园村的整洁村容,每处风景都印在心里。这里的好生态,藏着人与自然的默契共生。”来自金融管理学院的熊梓亦感叹道。水域从受到污染到经多年治理恢复清澈,在海菜花既能净化水质又能带来经济收益的场景里,藏着“绿水青山就是金山银山”的生动注脚。

作为一名马院的思政课教师,张朋林也有很深刻的体会,带队暑期社会实践的四日洱源行,于他而言,是一场理论与实践的双向奔赴。“《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课堂上反复阐释的‘两山’理念,在牛街乡的污水管网里流淌成具象的治理智慧——那两条并行的排污管道,一条连着污水处理厂的精密仪器,一条通向湿地的自然净化系统,恰是‘精准治污’理论最生动的注脚。我深刻体悟到思政课教师要靠脚踩泥土的探索才能讲透党的创新理论。看到随行的学生们眼中闪烁的顿悟光芒,让我确信:讲台之外的山河大地,才是习近平生态文明思想最生动的教材。唯有让理论走出教室,在泥土与清波中浸润过,才能培育出当代大学生真正扎根大地的生态情怀。”张朋林说。

青春答卷:一场从理论到行动的跨越

记者了解到,还有多支队伍正以跨学科融合、跨地域调研、跨学段协同的方式深度实践,以青春足迹丈量美丽中国。

马克思主义学院刘海泉老师指导的团队赴浙江省杭州市淳安县,以华东重要生态屏障千岛湖为样本,开展“治水模式”下水饮料产业生态价值转化调研。团队走进农夫山泉水源基地,实地检测水源保护区水质,观摩“水源零搬运”全流程生产,见证产业带动本地就业,初步形成“生态屏障—技术赋能—产业反哺”的良性循环。马克思主义理论专业于璐同学站在生产线旁,她突然理解了“水源零搬运”不仅是生产理念,更是生态保护与产业发展的精准咬合。

在蚌埠市龙子湖,马克思主义学院庾向芳老师指导的团队聚焦“生态治理与修复”,通过实地考察、居民访谈、问卷调研等方式,解码这片水域从“水质恶化、泥沙淤积的臭水沟”到国家4A级风景区的蜕变奇迹。

在湖州市长兴县蓄电池产业集聚区,马克思主义学院王朝科老师指导的团队系统探究传统高污染产业通过绿色转型发展绿色生产力的实践路径与经验,证明绿色生产力的发展不仅是生态责任,更是产业竞争力的核心来源。

在崇明岛西沙湿地公园,马克思主义学院施怡晨老师的指导的团队系统梳理“河长制”与“湖长制”在基层生态治理中的运行机制,探究其如何以整体思路保护湿地生态系统,助力生物多样性恢复。

在新疆喀什,上海对外经贸大学、喀什大学、喀什理工职业技术学院师生共同组成的调研队伍实地见证了企业如何通过荒漠土壤改良、节水灌溉等技术,在茫茫戈壁上打造出“丰产良田”,用绿色技术诠释中国式现代化的生态内涵。

此次暑期社会实践活动,既是对“两山”理念二十载实践历程的深情回望,更是一堂行走在祖国大地上的“大思政课”。青年学子们在思政课教师的带领下,在社会大课堂中沉浸式感悟生态变迁的历史脉络,在田野调查中锤炼解决实际问题的本领,在服务基层中践行青年担当,在实践中读懂了中国生态文明建设的系统逻辑,以治理修复筑基、用绿色经济赋能、靠制度创新固本、借文化传承铸魂。

青年师生在调研中深刻认识到,“两山”理念正在基层焕发强大生命力,而这场跨越地域的青春行动,也是“知行合一”的思政课,是青年对“人与自然和谐共生”现代化命题的响亮回答。

青年报·青春上海记者 刘昕璐 实习生 殷嘉萃

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐