80年前的今天,日本宣布无条件投降 三张照片背后的故事

徐永昌将军签字照片

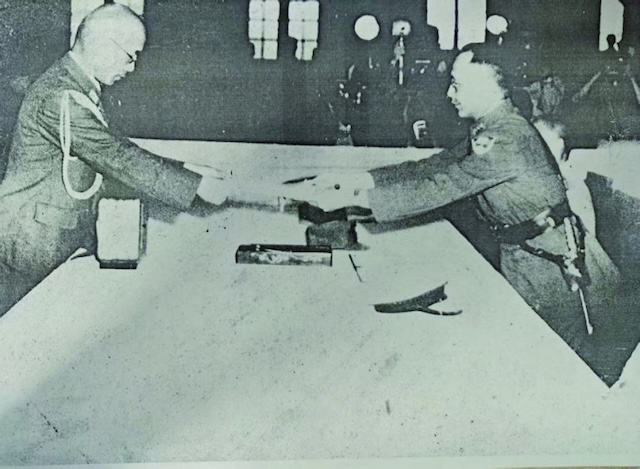

小林浅三郎(左)向何应钦呈递《降书》照片。小林浅三郎是中国派遣军总参谋长,有些地方会将照片上的小林浅三郎说成是冈村宁次,其实两人还是很好区分的。虽然两者在外形上确实有些像,都是光头,而且佩戴眼镜,但两人服装不同,小林浅三郎的军上衣是立领,而且佩戴穗带,即参谋带,而冈村宁次的军上衣是翻领,并且没有穗带。

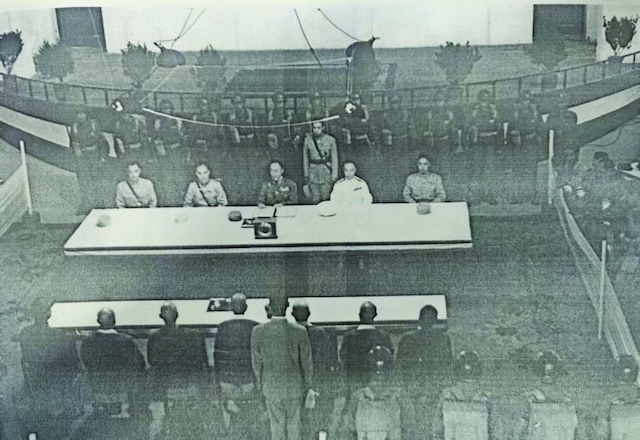

中国战区日军投降签字仪式会场全景照片。1945年9月9日,中国战区日军投降签字典礼在南京举行。在中国战区日军投降签字仪式会场全景照中,可以很清楚地看到,两张桌子有着明显的差别——中国代表面前的桌子又宽又长,日军投降代表面前的桌子则又窄又短,他们坐在后面显得非常局促。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。80年后的今天,回溯这段历史,照片是最好的见证者。在上海市档案馆,就留存了不少这样的影像资料。市档案馆编研部工作人员董婷婷以其中的三张照片为例,向记者讲述了背后鲜为人知的一些细节。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

※ 最初仅能以“天亮”暗语庆贺胜利 ※

董婷婷告诉记者,尽管日本在1945年8月就宣布投降,但在那时的上海,最初的胜利喜悦无法尽情抒发,直到9月才“拨开云雾见青天”。

1945年8月15日日本宣布投降时,上海民众仅以“天亮”的暗语庆贺——华灯初上,灯火管制时使用的严实窗帘被一一换下,家家户户窗户里透出明亮的灯光。因为当时还残留着日军,不时发布恐怖袭击,胜利的喜悦被迫克制。据《新华日报》对上海时局的报道:“到十二日,敌寇并在交通要道架设机枪,五步一岗,十步一哨,不许市民悬挂国旗。”

直至9月2日日本正式签订投降书,全中国人民欢呼雀跃,这一次,人们终于可以无所顾忌地恣意庆祝。9月3日至5日,上海全城迎来三天爆发式狂欢,有人眼中噙着泪水,有人挥着四国旗帜,有人握手拥抱,有人手舞足蹈。市中心搭建起胜利牌坊与临时戏台,老百姓热衷于采购各类带有“胜利”字样或“V”形标志的物品。街头巷尾皆是庆祝胜利的标语,最别出心裁的是“普天同庆,当庆当庆当当庆;举国若狂,且狂且狂且且狂”。

※ 战时损失类档案凝固城市创伤 ※

胜利如此让人喜悦,是因为战争所带来的创伤太令人痛楚。

上海作为抗战重要战场,自1931年九一八事变后便卷入战争旋涡。1932年一·二八淞沪抗战首次重创上海,1937年七七事变后八一三淞沪会战更是持续三个月,四行仓库保卫战等惨烈战役后,华界沦陷,仅余租界形成“孤岛”。

这一时期,中共地下党组织深入工厂发动工人罢工,夏衍等文艺工作者以笔为枪创作抗日作品,在租界的夹缝中坚持抵抗。1941年太平洋战争爆发后,上海彻底沦陷,日军实施严酷殖民统治,推行保甲连坐,一户犯错全甲受罚,实行思想禁锢、限制自由,市民在长期压迫中备受煎熬。

印证着这段血泪史的档案文物也被上海市档案馆珍藏。董婷婷告诉记者,馆内现存大量的战时损失类档案。战后国民政府为开展对日索赔,在全国范围内进行了大规模的战争损失调查,上海也积极开展了此项工作,专门制定《上海市抗战损失调查办法》,因此留存了不少文件档案。这些档案散见于民国时期上海市公用局、上海市教育局等卷宗,以及工厂、企业、银行档案中。

其中也有一些市民提交了调查表,留下了很多小人物的惨痛故事——例如某市民信中自述“全家遇难仅存一人,房屋炸毁财物尽失”,或企业家为轰炸中丧生的工人申请救济的记录。“这些档案虽然不少,但后因动荡依然统计不全,可见当时战争所带来的悲惨情状。”董婷婷说,但也幸好有这些发黄的纸页,以最原始的笔迹,凝固了城市的创伤,也记录下了中国人不屈不挠的民族精神与为国为民的情怀。

※ 赋予历史以血肉让后人直面真相 ※

“我们通过一件件档案,能了解更多的历史细节,也更能感受和平的来之不易。就像习近平总书记多次强调的,历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。我们铭记历史,是为了更好地珍惜现在的和平。”董婷婷这样告诉记者。

董婷婷是一名80后,从事档案编研十余年。在与这些历史资料面对面的时刻,她常因“小人物”的故事感到震撼,读到全家仅存者手写的索赔信,或工厂主为轰炸中丧生工人请命的文书,仿佛与历史现场同频共振。这些档案超越了课本的宏观叙事,用照片、信件等碎片让人触摸到历史的真实温度:“它们告诉我,和平年代何等珍贵。”

这份工作也融入了她对孩子的教育上。前不久,她带着即将升小学三年级的儿子参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,那些与他同龄的受难儿童影像让孩子感到震撼。“我希望他理解,战争的残酷无关民族仇恨,而是人类共同的灾难,我们铭记历史是为了避免重蹈覆辙。”

董婷婷说,档案的价值,在于赋予历史以血肉,让后人直面真相。它教会我们,爱国不一定要轰轰烈烈,而是在各自岗位上尽职尽责。“正如我告诉孩子的,妈妈整理档案,你认真读书,我们各司其职。”当普通人以敬畏之心守护记忆,以踏实之力建设当下,便是对历史最庄重的回应。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:李宇婷

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐