4个多月、1.2万公里,布鲁塞尔→上海,一人、一车、一次横跨欧亚大陆的骑行

青年报·青春上海见习记者 王馨怡/文、图、视频

2025年8月30日上午10点,东方明珠塔下,一辆车顶铺满太阳能板的三轮助力自行车缓缓驶入红毯。63岁的比利时骑行者克劳德·布鲁尔摘下满是风尘的头盔,凝望着上海的城市天际线,深深吸了一口气:“我到了。”

从布鲁塞尔出发,历时四个多月,骑行1.2万公里,途经8个国家,这位白发苍苍的老人最终抵达了终点上海。在中欧建交50周年的特殊年份,这趟沿古丝绸之路的骑行不仅是一位癌症康复者的心愿之旅,也成为连接中欧民间友谊的温暖纽带。

一辆三轮助力车 一场与命运和解的旅程

这辆与布鲁尔一起穿越欧亚大陆的“座驾”并不起眼:前面有两个小轮、后面有一个大轮的三轮助力自行车,车顶装着太阳能充电板,配有两块电池。晴天依靠太阳能充电,阴天可以插电补能。车筐右侧贴着他与家人的合照,上面用法语写着“Santé Bonheur”(健康与幸福)。

“出发时我还拖着装满帐篷、睡袋的小拖车,像背着移动的家。”布鲁尔回忆,前两个月他每晚都要通过网络寻找当地人的接纳或寻找避风角落搭帐篷。

布鲁尔的三轮助力自行车

7月抵达乌鲁木齐后,情况发生转变:“进入中国后一切都变了——路况平坦,动力充足,几乎每天都能住上干净的宾馆。”那晚,他在一间小旅馆里把用了两个多月的睡袋仔细叠好,放进自行车深处。

2024年进入癌症康复期后,医生告知病情稳定,布鲁尔就萌生了这个大胆想法。“那一刻我突然意识到,有些梦想不能再等。”平均每天近100公里的坚持诠释着他的人生哲学:“想到就立刻去做。”

萍水相逢的温暖 构成最深刻的“中国印象”

“那是在新疆的一个炎热午后,我正艰难地蹬着车,突然听到后面人呼喊的声音。”布鲁尔说起这段经历时眼中仍有光亮,“一位大叔追上我,什么话都没说,就把一个大西瓜塞进我的车筐就走了,我连‘谢谢’都来不及说。”

这样的温暖瞬间,构成了他对中国最深刻的印象。陌生人的一个微笑、路边小店老板递过来的茶水、孩子们好奇又友善的目光,都让这个来自比利时的老人深深感动。

布鲁尔此行更特别的收获,是与魏云浩、魏铮父子结下的友谊。他与魏云浩原先通过国际骑行组织相识,魏云浩则在儿子魏铮高考录取结束后,两人于7月24日专程前往兰州与克劳德会合,陪伴他骑行至终点上海。

自行车上的家人合照

“他们不仅是我的骑友,也像我的家人。”布鲁尔说,“听说魏铮从10岁开始就陪父亲长距离骑行,这种父子间的陪伴让我非常感动。”

18岁的魏铮则将这位比利时爷爷视为“大朋友”,旅途中有了幽默风趣的布鲁尔显得不那么单调。他也被这位比利时爷爷的坚韧深深打动:“他遇到爬坡、逆风这些困难时总在微笑,那种从容和乐观真的很震撼。”

得知魏铮将于9月进入天津中医药大学学习中医学,布鲁尔兴奋地发出邀请:“学好中医后,欢迎到欧洲来当中医生!那里很需要像你这样的年轻中医。”这个跨越国界的约定为两人友谊增添了美好期许。

从兰州到上海的最后一段路程,布鲁尔说是“最轻松也最温暖的”,因为不再孤身一人,身边有了中国朋友的陪伴。

跨越欧亚大陆的骑行 书写民间中欧友谊

这场名为“骑向上海”的旅程始于今年4月19日。从布鲁塞尔五十年宫汽车博物馆出发,沿古丝绸之路,经德国、波兰、俄罗斯等国家,最终抵达上海。中国境内近5000公里的路程,占据了总行程近一半的距离。

这不仅是一次个人的勇敢之旅,更具有深远的文化交流意义。2025年恰逢中欧建交50周年,2026年将迎来中比建交55周年。在欢迎仪式上,上海市文化和旅游局副局长金雷表示:“上海将一如既往欢迎像布鲁尔先生这样的比利时、欧洲友好人士,共同搭建联通中欧的交流桥梁。”

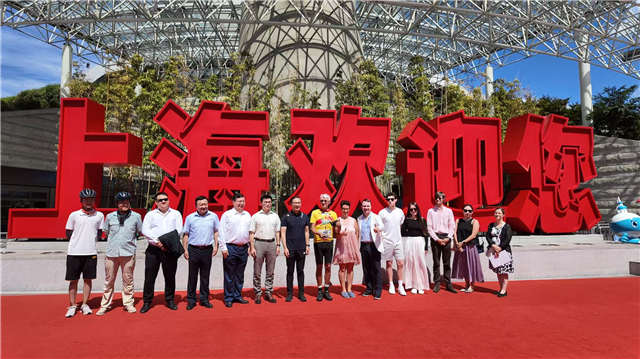

“骑向上海”欢迎仪式

比利时驻上海总领事布凡认为:“近年来中比在文旅领域交流频繁,这趟骑行连接的不仅是两座城市,更连接了两国人民的理解与友谊。布鲁尔先生用车轮丈量的每一公里,都在书写民间交流的动人篇章。”

布鲁尔计划与在上海工作的儿子一起骑遍这座城市的绿道,感受都市节拍,享受重逢时光。“我还想去北京、广州看看,用我的方式继续探索这个让我惊喜的国家。”

那辆贴着“健康与幸福”字样的太阳能自行车静静停在东方明珠塔下,见证着一个63岁老人的勇敢探索,与跨越欧亚大陆的民间友谊。

布鲁尔与海报上的自己合影

青年报·青春上海见习记者 王馨怡/文、图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐