“导师曾照亮我的路,现在我想照亮年轻人的路。”

青年报·青春上海记者 顾金华

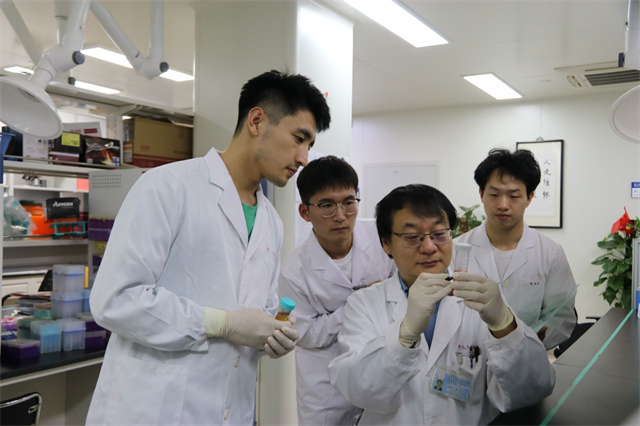

傍晚公园跑道上,孙树洋与学生并肩慢跑,不时侧头交谈;身旁年轻人眼神渐趋笃定,慢慢跟上节奏。这是他们的“固定聚会”——不谈严肃课题,只聊科研兴趣与未来理想。

这段跑道陪伴,帮初入实验室的年轻人找准方向,也勾勒出上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔颌面-头颈肿瘤科行政副主任、口腔颌面肿瘤转化医学实验室主任孙树洋的育人姿态:师从中国工程院院士张志愿,这位青年科学家既在口腔颌面肿瘤精准治疗领域深耕科研,更将师者的科学初心与求索精神一脉相承,谆谆教导于新一代科研人。

作为一名临床医学科学家,孙树洋经历了深深扎根临床、又走向科研反哺临床的医学之路,他始终秉持着一个纯粹而坚定的信念:从临床需求出发,用科研与创新为口腔颌面部肿瘤患者点亮生命之光——不仅要让他们活下来,更要让他们有质量、有尊严地生活。这一信念得诸导师,亦在他的育人之道中绵延成光。

◇ 把导师叮嘱“藏”进实验室 ◇

探索抗肿瘤精准治疗策略,服务口腔颌面肿瘤患者,是孙树洋的科研初心,也是他扎根临床、反哺临床的真实写照。

口腔颌面部肿瘤生长在呼吸道与消化道起始处,毗邻颅底、颈动脉等关键结构,不仅容易影响患者呼吸、咀嚼、发音功能,更摧毁其生活信心。孙树洋在临床中常常会遇到因早诊困难、治疗耐药陷入绝境的患者,这些经历促使他进一步思考如何突破现有诊疗瓶颈,为患者带来生的希望。

2012年,他来到上海交通大学医学院附属第九人民医院开展博士后研究工作,师从张志愿院士。导师严谨的治学态度、深厚的临床功底与敏锐的科研洞察力,深深影响着孙树洋。即便工作繁忙,张院士也会专门挤出时间,与他一起梳理临床难点,针对诊疗瓶颈反复讨论,为他指明方向。

这一年,张志愿院士完成国内首个口腔癌诱导化疗前瞻性临床试验,却发现部分患者仍无法获益。“能否构建一个配合临床研究的高保真口腔颌面肿瘤模型平台,服务于临床中众多的患者?”导师的启发,让孙树洋骤然意识到临床导向科研工作的深远价值,他下定决心深入实验室探索临床难题的科学答案,开启面向临床重大需求、以肿瘤临床转化研究为导向的新征程。

◇ 为生命抢时间,攻坚解患者难题 ◇

口腔颌面肿瘤的核心难题在于“个体差异”——同一种药疗效不同、癌前病变发展各异,亟需能模拟患者真实肿瘤的“研究工具”。

这些年,孙树洋专注于将肿瘤内看不见的差异,转化为支持精准治疗的实证。从2016年博士后出站至今,他主持了4项国家级重大重点项目及课题,并于2019年与2024年先后入选国家高层次青年人才和国家高层次人才。在临床医学与基础科研交叉融合领域,他成功走出了一条创新实践之路。2017年,他作为首席科学家牵头国家重点研发计划,构建全球最大规模的口腔颌面肿瘤临床前模型平台,相当于为每位患者的肿瘤建了“替身”。这一平台充分聚焦疾病特性,反映了中国人群口腔颌面肿瘤的分子与临床特征,不仅关注到常见的肿瘤类型,还对中国人群相对高发且较罕见的口腔黏膜黑色素瘤等特色瘤种建立了临床前研究模型,为治疗策略开发带来了新的可能。

立足该平台,团队持续为优化临床决策持续积累可验证的证据——通过开展大规模药物筛选与机制研究,系统分析特定分子标志物和潜在靶点在早诊早治、术前精准化疗、术后克服耐药等方面的价值,探索创新药物开发、“老药新用”、联合治疗等新方法,为开展创新性临床研究、优化多学科诊疗路径提供依据。今年,孙树洋再获国家自然科学基金重点项目的支持,继续带领着这支年轻的研究团队砥砺前行,围绕着颌面部肿瘤精准治疗的重大需求,持续推进研究成果向临床转化。

◇ 携学生同行,做“引路型导师” ◇

“导师曾照亮我的路,现在我想照亮年轻人的路。”孙树洋延续张志愿院士的育人方式,做学生成长路上的“引路人”。

他深知科研需集体智慧,着力组建多学科交叉团队。其间与具有生物纳米研究背景的黄小娟和药学研究背景的姚艳丽多次交流探讨,使其深刻理解口腔肿瘤患者的真实需求,也认识到自身专业优势在肿瘤转化中的关键价值,最终吸引二人加入团队。此外,他还向在新药研发企业具有丰富工作经验的杨桂柱展示实验室的科研转化潜力,成功引进这名关键人才。以解决临床重大需求为导向,孙树洋通过多种途径汇聚不同学科人才,共同推动肿瘤研究的创新与落地。

科研之余,他常组织学生一起跑步锻炼,这已成为团队特色文化。孙树洋认为,坚韧品格与强健体魄同样重要——跑道上师生距离拉近,冲刺过程更磨炼“永不言弃”的精神。他常借此机会勉励学生:“要珍惜科研黄金期,面向国家重大战略需求,做青年人该做的贡献。”

2023年,初入实验室的张翰也有自己的迷茫,孙树洋便拉着他和其他年轻人傍晚去公园跑步,不谈课题只聊兴趣与未来。“孙老师从不说‘你该做什么’,而是让我想‘要成为什么样的人’。”在大家看来,跑步时大脑放空易激发灵感,不少科研难题的突破口,就藏在师生并肩的脚步声里。如今的张翰,有了越来越清晰的科研方向。

研一学生朱嘉言坦言称“科研漫长复杂”,孙树洋便带着他们看实验室构建的动物模型:“这虽然只是一只小小的老鼠,但是它身上被植入了一位患者的肿瘤组织,并且成功保留了患者的肿瘤特征。我们在小鼠身上试药、收集数据,就是在为患者找希望。”他还常组织学生与临床医生交流、参观创新企业,让大家明白“科研不是盯试管,而是盯患者需求”。朱嘉言说:“这些数据可能关系到一条生命,容不得半点马虎。在导师身上,我们学会如何做科研,更学会如何做人。”

2020年加入实验室成为博士后的孙露露,在2021年申请课题期间极度紧张。孙树洋立刻组织“集体打磨会”,邀请不同专业老师一起讨论PPT、让同学提意见,把个人课题变成团队任务。“老师说,我们是一个整体,不能让任何人掉队。”最终孙露露顺利通过答辩,入选了博士后创新人才支持计划,也在这一过程中真正理解了“团队协作”的意义。她逐渐从被支持者成长为团队骨干,主动承担起青年传帮带的角色。凭借在团队合作中产出的突出科研成果,她在去年成功入选了未来女科学家计划。

◇ 一盏灯点亮另一盏灯 ◇

在孙树洋心中,导师张志愿院士既是口腔肿瘤前沿的求索者,也是薪火相传的引路人。张院士曾告诉他:“科学道路上没有捷径,唯有耐住寂寞、敢于付出、勇于奉献,才会有收获——机遇永远留给有准备的人。”这番话不仅照亮了孙树洋的科研路,更让他把育人精神内化为立德树人的使命。

孙树洋至今记得2017年国家重点研发计划答辩的场景:“张院士陪我到现场,答辩前15分钟看出我紧张,轻声说‘你是4个团队里最年轻的,站上去就已经成功了’。”这句话帮他卸下重负,顺利通过答辩,最终获得了项目立项支持。

如今,孙树洋实验室里的“傍晚跑步会”“项目攻坚集体研讨会”,也是对导师张志愿院士育人精神的一种延续。他以研讨会形式,鼓励学生与不同领域专家交流,开展跨学科研究,助力他们成长为能解决复杂临床难题的青年医学人才,一支兼具医学深度与学科宽度的研究共同体就此成型。

“导师常说,科研要靠集体智慧,一个人再强也抵不过一群人。”遇到难题时,孙树洋会召集所有人讨论,即便刚入学的研究生,也鼓励他们大胆提意见。他更把张院士的“托举与赋能”完整传递给团队和学生:答辩前,逐页帮学生打磨PPT、指出逻辑漏洞;遇科研难题,和学生一起查文献、找突破点,不简单给答案;学生出成绩时,及时提醒“戒骄戒躁,科研之路没有终点”。

从姚艳丽、孙露露、杨桂柱到张翰、朱嘉言,一个又一个学生都在孙树洋的指引下,不仅收获知识技能,更学会“如何做科研、如何做人”;团队也在他带领下,凝成“心往一处想、劲往一处使”的力量,朝着攻克口腔颌面肿瘤难题的目标稳步前行。

“师者,要把自己活成一盏灯,照亮别人,再让别人成为新的灯。”孙树洋知道,从导师手中接过的薪火,还要继续传下去,照亮更多人守护健康的漫漫长路。

青年报·青春上海记者 顾金华

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐