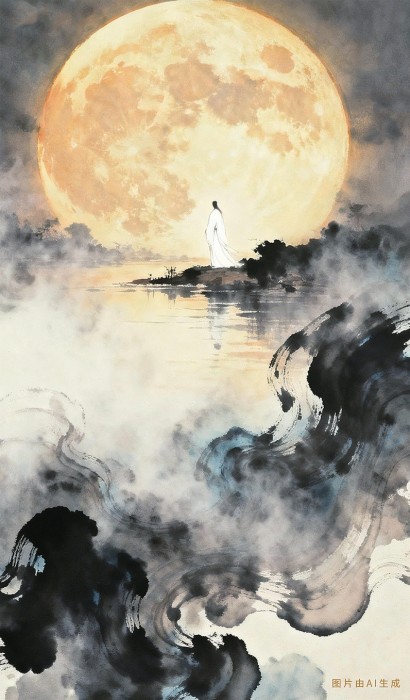

一轮明月映照的中国情结

图片由AI生成

【文/青年报记者 唐骋华 图片设计/李肇】

多年前拜读傅道彬先生的《晚唐钟声:中国文学的原型批评》,书中关于月亮在中国文化中的独特定位令人拍案叫绝。傅先生指出:“在中国文化里,月亮一开始就不是一个普通的星体,它伴随着神话世界飘然而至,负载着深刻的原始文化内容。”

诚然,从现代天文学视角审视,月亮不过是宇宙中一颗再普通不过的卫星。但在中华民族的精神图谱上,这轮明月却承载着非同寻常的文化分量。

古往今来,文人墨客留下了大量吟诵月亮的诗篇。“床前明月光,疑是地上霜”,是每一个中国人张口就来的诗歌启蒙。其他朗朗上口的也很多:“海上生明月,天涯共此时”“露从今夜白,月是故乡明”“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”……岁月有多长,关于月亮的金句就能举出多少。

宇宙浩瀚,星辰繁密,中国人为何对月亮情有独钟呢?

傅道彬先生认为,在中国传统宇宙观中,日月分属阴阳两极,两者相互依存、相生相成,共同构筑天地运行的根本法则。虽然日月都很重要,但太阳威严炽烈,让人无法直视,少了几分亲近感,哪里像月亮那般温柔可爱呢?尤其是中秋之夜的那轮清辉,给予人们无限的美学享受。

更深层而言,中华民族在这片土地上世代耕耘,与自然共生,历经风雨沧桑。清辉洒落的月光,恰似母亲温柔的抚慰,滋润着这个坚韧不拔的民族的心灵。这或许解释了为何千年来的咏月诗篇,无论抒写乡愁、亲情,还是单纯赞美月色,都饱含着如此真挚深沉的情感。

中秋时节,月亮迎来一年中最圆满的时刻,自然成为赏月、咏月的绝佳时节。月圆人团圆的完美意象,更让中秋节超越了单纯的天文现象,升华为承载团圆愿景的文化符号。自唐宋以降,中秋赏月、品月饼、观潮汐,已成为中国人共同的文化记忆。

中秋习俗虽在时代变迁中不断演变,但天穹那轮明月始终如一。当我们仰望夜空,月光映照的不仅是天体运转的规律,更是中华民族对团圆美满的永恒期盼,对美好生活的执着向往。中秋节的真正价值,在于它搭建起一座连通古今的文化桥梁,让我们在传统与现代的交汇点上,始终能够寻得情感的皈依与精神的故乡。

文/记者 唐骋华 图片设计/李肇

来源:青年报

- 相关推荐