非遗青年传薪者|让非遗成为“现在进行时”

“融入日常、走向世界、自我造血”,这是上海大学上海美术学院教师宋天颐多年来对非遗新生的实践指引。她认为,非遗要成为现代人生活里可触摸、可使用、可共鸣的文化符号。自攻读博士期间开始从事非遗相关研究工作以来,平时除了教学以外,她还一直在田野调查的路上,今年利用暑假去了新疆莎车和云南普洱,为当地传统文化提供设计、展陈、文旅升级等思路和方案。她一直坚持的是:“绝不讲漂亮故事,而是实实在在地做设计、做产品。”

青年报记者 丁文佳/文 施培琦/图

活化

创新就要古为今用

“我们在中华优秀传统文化的保护与创新中,可以用VR眼镜做什么?”这是宋天颐在《交互界面设计》课程中布置给学生的一道思考题,她带领学生设计以皮影戏为切入点的作品——“非遗影舞千年”,戴上VR设备后可以亲手镂刻皮影纹样。步入全息历史长廊,与汉唐皮影匠人对话;更可执起虚拟影人,在数字化戏台演绎《西游记》《三国演义》经典剧目。“这一场非遗与VR的跨界共生,在于能够突破传统展示边界,用沉浸式交互重构文化参与方式。”宋天颐表示。

“我的课程一直有一条主线,就是利用各种载体为传统文化赋能,对传统非遗进行活化、创新、传播。”在上海大学上海美术学院,宋天颐主要教授《交互界面设计》《UI设计》《展览交互艺术设计》《当代非遗的知与行》《非遗传承与创新设计》《海派品牌与创新实践》等课程。课上,有对景泰蓝色彩特别“较真”的学生,反复校色,方案落地的时候已经打了十几版样;有学生在设计方案和执行过程中自学了彩石镶嵌、布老虎制作;还有学生活学活用将陶瓷、螺钿、大漆与时尚运动鞋结合起来……在宋天颐自身一系列有温度的落地实践案例下,学生自然被吸引,一头扎进非遗技艺钻研起来。她尊重学生设计的想法,也给予专业性指导意见,更坚持共同探讨的教学方式。

于课堂外,宋天颐作为静安区大宁街道非遗青年讲师、上海美术学院“回声”非遗活化与创新工作室负责人,近三年来,带领师生走进街道、中小学、科技园等地举办非遗课程、传统文化市集、美育活动等。

赋能

实实在在地做设计

宋天颐的博士论文是《近代山东茧绸研究》,这便是她非遗研究工作的缘起。2022年,她进入上海大学上海美术学院工作后,着手开展非遗传承与创新的产学研工作,目前,她已在十多项非遗技艺基础上进行创作。在传统技艺方面,她考虑的是如何将技艺的原汁原味和现代工艺进行平衡,比如作品“佤锦玉堂春”系列,她将海派旗袍、海派绒线编结技艺、云南佤族织锦技艺等上海、云南两地非遗融合设计于当代华服之上;在传统美术方面,她注重传统文化和现代设计的融合,将海派剪纸进行创新设计;而传统戏剧、民间故事、体育舞蹈这类本身具备动态美感的非遗上,她会借助数字化、智能化的载体。“我想做的是更广泛的非遗赋能,也是希望可以形成一系列全面的路径。”

她坚持赋能给传承人、赋能给当地,“绝不讲漂亮故事,实实在在地做设计、做产品”。她带领团队开展了新疆莎车艾德莱斯染织技艺创新项目,从传统纹样的提取到产品的当代语言表达,从固色工艺的研究到取得传统技艺与机器生产的平衡,从传承人的培训到产业的扶持……方方面面都做了大量的工作。

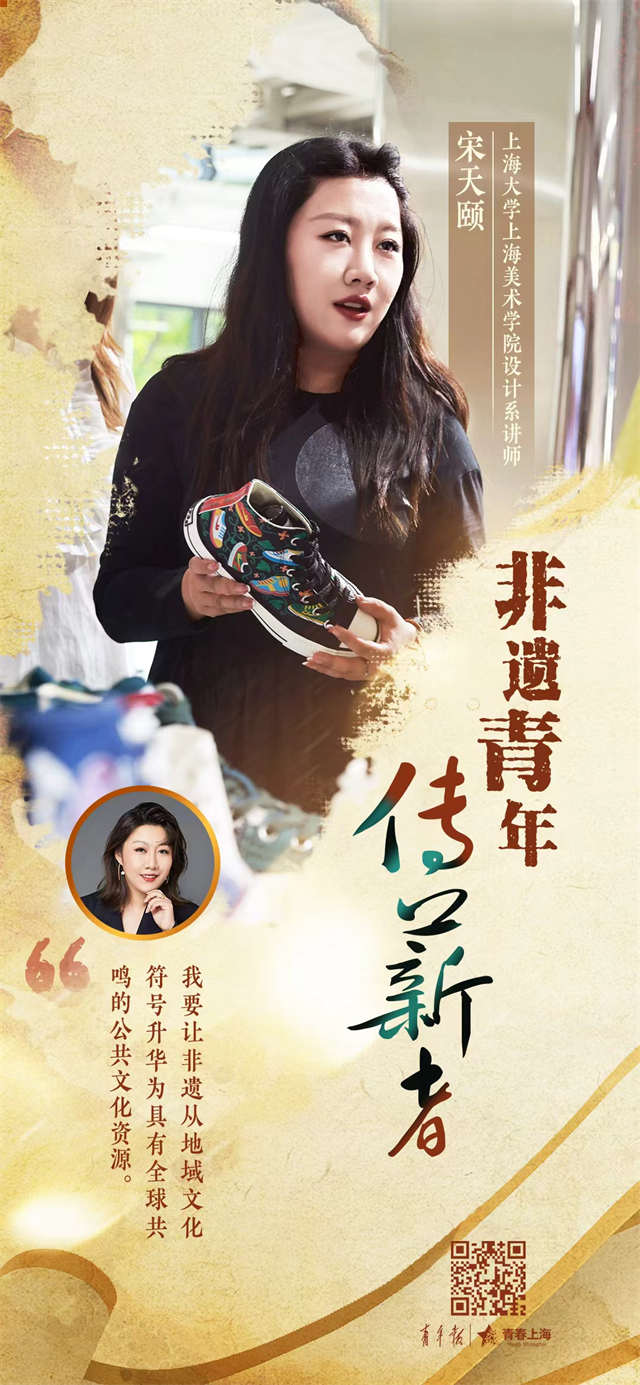

这些年,宋天颐和她的团队还先后与上海回力、上海皂业、上海家化、玛丽颜料等上海品牌的相关人员进行了深入座谈,探讨在国潮文化的浪潮下,上海品牌如何汲取非遗的元素进行创新设计,双向赋能。其中一个成功的案例便是与上海回力鞋业的“非遗100+”项目。她和学生将中国100项非遗与运动时尚相结合,创作出100款非遗创新运动鞋,并参与国内外大型展览。在她的《非遗传承与创新设计》课上,学生从一项非遗的研究报告开始,对传承、发展现状进行综合分析,再以非遗活化为路径,在此基础上嫁接项目进行创新设计。宋天颐介绍:“70%的方案可实际落地,也得以产出精彩的设计作品。目前,项目的60款作品正在开发成为数字资产,并在9月底举行的2025年世界设计之都大会首发。”

“未来的路还很长,目前我们的校企合作已经增加了四五个项目,非遗的创新工作还要不断更新。”宋天颐坦言。

出海

让中国非遗成为设计灵感库

如何让非遗通过人工智能技术转化为数字产品,让全球设计师、公众都可以进行再创作,这是宋天颐新的研究课题。在她主持的上海美术学院与杭州凌迪科技合作的“万物有灵:佤族织锦数字化”项目中,她借助凌迪科技柔性材料实验室将佤族织锦传承人李宪兰的百余款织锦,建立成可复用的数字面料库,让非遗元素突破地域限制,广泛应用于当代文创产品、艺术街区、城市公共空间等公共艺术领域。她和团队还利用人工智能技术,10分钟内就可以实现从非遗材料到设计产品再到生产线的转化,更通过数字平台进行共享。宋天颐介绍,目前该项目已成功完成了近百款非遗材料的数字化内测工作,并已投入运用。设计师扫描二维码就可以进入数字平台观察设计的全部物理属性,还可以进一步创作,“按照这个思路,传统非遗突破‘自我传承’的闭环,推动其为更多领域赋能,让中国非遗成为全球设计师的灵感库、元素库,成为‘文化赋能者’。”

中国非遗的全球传播还在继续,宋天颐团队的相关设计作品亮相于今年10月中旬在悉尼科技大学举办的全球新伙伴展览,并将亮相于12月在联合国纽约总部举办的“文明互鉴·和美共生:东方传统工艺当代美术展”,2026年1月上海设计大展的时尚非遗板块。

“全球化让非遗更有影响力,希望未来能通过这些国际化平台,让中国非遗能向世界传递中国传统美学的当代价值。”宋天颐表示,非遗是能在时代浪潮中持续生长、永远鲜活的“现在进行时”。

青年报记者 丁文佳/文 施培琦/图

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐