非遗青年传薪者|让古陶瓷碎片重圆

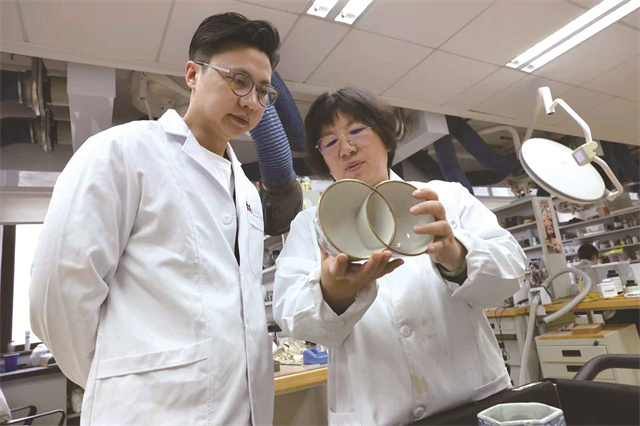

张力程(左)和他的师父杨蕴。

“有师父,知分寸;有对手,就知高低。”这是电影《一代宗师》的台词,也是张力程十余年修复古陶瓷的感言。作为上海博物馆古陶瓷修复的第五代传承人,从青涩到成熟,他在修复技艺的磨砺中成长,也让一件件破损的古陶瓷重焕生机。

青年报见习记者 林千惠/文 受访者/图

打磨

一方旧砚台启缘分

张力程大学学的是园林设计,在毕业那年,他却出人意料地选择报名参加上海博物馆的考试。他解释,比起整天坐班对着电脑赶设计图纸,他更喜欢细水长流式地对着喜欢的事物慢慢雕琢。

那时,全国开设文物修复专业的院校并不多。上海博物馆的陶瓷修复技艺虽已传承至第四代,却正面临人才匮乏、青黄不接的困境,急需建立新的梯队。张力程在大学四年中打下了扎实的美术功底,而这正是修复技艺必不可少的素养。带着这份“冥冥中的缘分”,他最终以第一名的成绩通过了古陶瓷修复技艺的笔试。

实习的第一天,师父杨蕴递给了他一个破损的砚台。她简单描述了要求和方法,让他尝试修复中的基本步骤“打磨”。尽管并非文物修复专业出身,张力程却不紧张,在砚台拿到手的那一刻,就产生了某种“感觉”,打磨完后拿给杨蕴一瞧,成果不错,于是,就这么留了下来。

磨砺

不断尝试后的“一通百通”

在上博,传承人采用的是“师承制”的人才培养模式。日常的工作里,师父做,徒弟看;师父教,徒弟学;徒弟做,师父评。“在我学习的过程中,师父带我慢慢积累经验和信心,她会根据我的状态提建议,并常常鼓励我。”张力程说。学习的前几年,更多是积累,掌握陶瓷修复的基本技巧:清洗、粘接、补配、打磨、作色。学到了第三年,算是迈进门槛。到了第五年,则是评估综合能力的关键时刻。因此当一件损坏程度严重的清乾隆青花花卉纹盘到了他手中,张力程“跃跃欲试”。

青花瓷器被公认为是修复中较难的种类,似乎检验他技艺精进与否的考试也来临了。他试了几次,发现修复效果和原器物的匹配度都不够高,张力程备感气馁,却也因此冷静思考:“内心深处就是不服输,不断反思自己的修复方法,不断调整。”在一次局部区域的修复中,他忽然产生灵感,加入一种仿釉材料,一切都豁然开朗。他将此次经历看成转折点,从中理解了材料、技法、器物三者之间的关系,从而“一通百通”。

“修复者与作品,就像医生跟患者,我们的职责就是要把这些生病的文物治疗好,让它们以富有生命力的姿态展现在大家面前,让它们来静静诉说出属于自己的故事。”张力程总结道。

在无数修复经历中,张力程这位“文物医生”最得意的一次,是把一件断成两半的青花瓷“接回生命”。他专注于每一个细节,将心、眼、手结合起来,进入一种“心流”的状态,不疾不徐,水到渠成。张力程说:“那不是妙手偶得,而是系统学习后的技术呈现。”

开拓

技术边界再拓展

“古陶瓷修复技艺,从广义上说是一门历史非常悠久的技艺。”张力程介绍。目前,上海博物馆共有2项国家级非遗代表性项目、9项市级非遗代表性项目,其中古陶瓷修复技艺于2021年入选第五批国家级非遗代表性项目名录。它主要承担的任务是陶瓷文物的保护与修复,并服务于收藏、展览和研究工作,这也凸显了其重要性。

古陶瓷修复第一代传承人饶鸿发先生使用国外进口的黏结剂、漆料,采用传统的毛笔,将破损的陶瓷修复完美,正式开创了这门技艺。20世纪50年代,上海博物馆聘请他为古陶瓷修复专家。

作为一个业已成熟的修复者,张力程认为,要达到古瓷器修复完美的水平,就像逾越一座不可登顶的山巅。随着时代的发展,古陶瓷修复技艺也在不断地发展,在传承传统技艺的基础上,不断地开拓创新,并坚持“科技赋能文保”的理念,近年来文物分析检测技术、3D打印技术等应用于该技艺,进一步推动了传统技艺的与时俱进。“但技术的边界仍然存在,在一些核心的技术点上,还是依赖修复师自身的技术水平。”他提醒。

传承

新生代传播发声

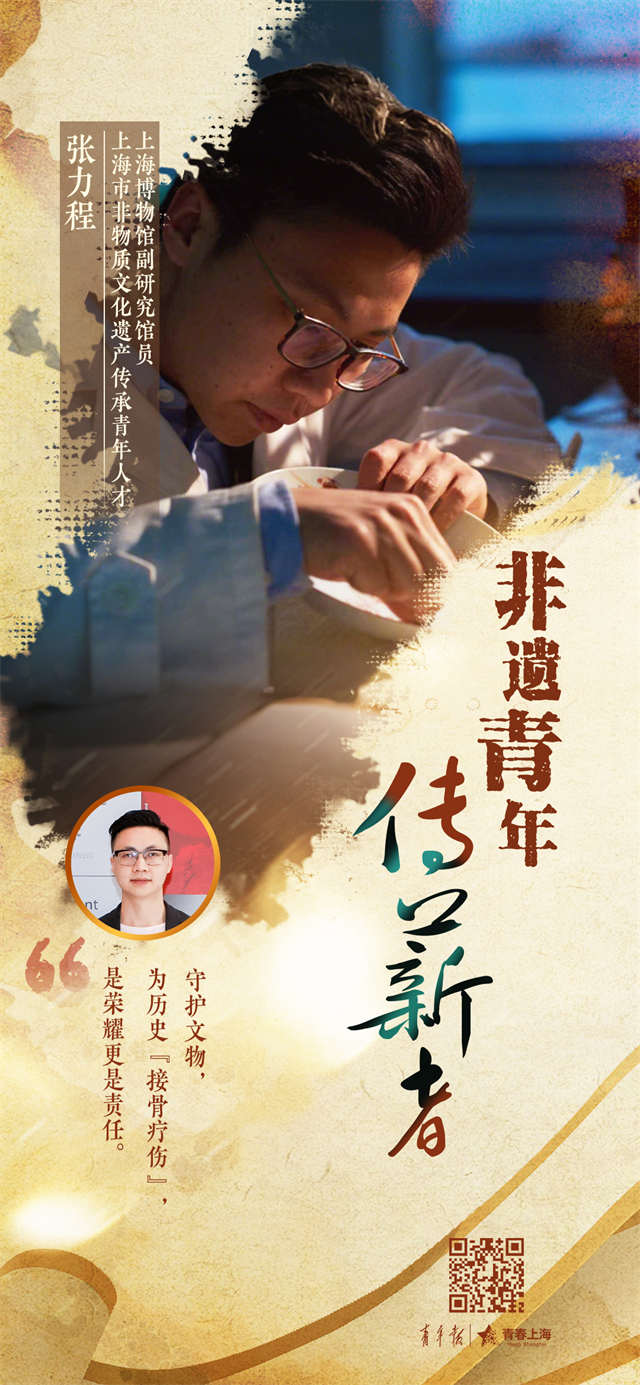

“我觉得上海博物馆的非遗代表性传承人如果有一个标签的话,那就是‘文物的守护者’。”聊到非遗代表性传承人的使命,张力程诚恳地说。第五代传承人要做的是在继承传统技艺的基础上,顺应时代的变化,要将这门技艺向大众传播。

令张力程欣慰的是,古陶瓷修复正逐渐走进年轻人的视野。全国多家高校陆续开设了文物修复专业,越来越多的青年投身文物修复行业。上海博物馆作为国内文博系统最早建立文物保护修复研究机构之一,其实一直承担着为国家培养文物保护与修复专业人才的职责。“我们的传承人会走进高校授课,还会开设专业培训班。对于已有一定基础的业内修复师,我们也会开展有针对性的进修,这同样是一种人才培养的方式。”

为了能让更多人关注古陶瓷修复,作为非遗代表性传承人,张力程除了完成修复工作,还特意走进小学课堂,举办讲座。对此他颇有心得:“我会放一张修复前的古陶瓷照片给孩子们看,让他们数数多少碎片,再让他们猜猜修复后的样子。”而对于年轻大众,则会通过网络媒介,向他们介绍相关知识点,同时在线下积极开展互动体验活动,如非遗日活动邀请市民到上海博物馆东馆的开放式修复展示区,进行沉浸式修复体验。

在张力程看来,第五代传承人既是一份荣耀,也是一份责任:“传承好这门技艺,是我一种内在的驱动力,也希望在新时代,能令它焕发出新的活力。”

青年报见习记者 林千惠/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青年报

- 相关推荐