“小叶子”的进博印记|一张可视化小贴士,解决了一个“发报纸”的难题

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 施剑平/图、视频

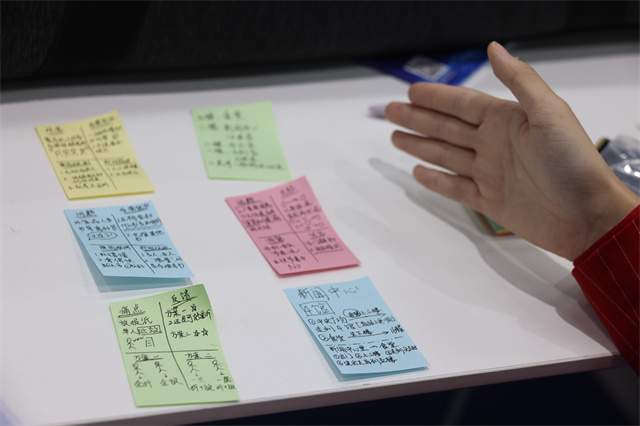

一张“四象限”格式的小贴纸,记录了一个“小叶子”对于如何科学合理“放报纸”的“解题思路”。在第八届进博会新闻中心服务的“小叶子”潘翎洁,有一本随身携带的“即时反馈小便签”,作为同济大学设计创意学院工业设计专业的学生,平时所学的设计思维成为了她在“实战”中为服务增效的“小巧思”。

◆ “四宫格”列出“放报纸”痛点 ◆

一张“四宫格”,分别列举了“痛点”“方案一”“方案二”“反馈”,简单明了,一目了然。这是潘翎洁为困扰“小叶子”的一项硬核任务“运报纸”做出的一张“即时贴”。

在新闻中心服务的“小叶子”每天早上都有一件必须完成的任务——运报纸。整个新闻中心设置在不同点位的报架,都需要在每天清晨换上新一天的最新报纸。单单是二楼最大的一间新闻厅中,就分布了10多个报架,18个种类的报纸,在报架上都有自己的位置。

除了种类要全,每一份的折叠方式也不一样,因为要把报纸名字露在外面,有的报头长,有的短一些,报纸折叠的宽窄度也各异。潘翎洁告诉记者,一个早上,十几位志愿者都会用四五辆小推车分别将最新的报纸运送到各个点位,再按要求折好展示。

运送量大,要求很细致,如何又快又好?是潘翎洁列出的“痛点”。针对这个“痛点”,他们想了两个方案,一个方案是两个人一起运送到位后,两个人分别负责不同工作,一个人折报纸,一个人放报纸。另一个方案是两人分别负责不同楼层,折、放两道工序都一个人做。经过“实战”之后得到的反馈,“小叶子”们给了方案二两颗星,方案一只有一颗星。“折完后放报纸的时候可能还要重复加工,效率更低。”最后,大家决定选择方案二。

“四象限”是工业设计中常用的一种可视化方法。“一般的罗列,是一个条状结构,就没有这样的‘四宫格’加图标这么一目了然,重点突出。”潘翎洁的这张小贴士,简单又明晰地把这个小问题给解决了。

进博会开幕3天,潘翎洁已经积累了快10张这样的小贴士,都是针对不同的问题做的可视化“提醒”,这些问题有她自己经常遇见的,也有小伙伴们发现的,大家一起做贴士一起来解决。

◆ 用设计思维为志愿服务增效 ◆

能将设计专业的思维运用到进博会中,用设计思维为服务增效,对于潘翎洁来说不是意外,而是她来之前就做好的准备。

在做“小叶子”之前,她已经累计志愿时长超过400小时。从世界设计之都大会到浦江创新论坛的赛会服务,从青海黄南州梦想教室支建到河南睢县支教,再到联合多校开展跨校公益服务,每一次经历都让她更理解志愿服务的意义,也学会了边思考边实践的服务态度。

潘翎洁会根据需求去开展服务,这是在乡村支教时养成的习惯。“因为需要根据孩子的接受度调整课程,包括在赛会服务时,也要快速理解参展者和观众的需求,让我学会了多听、多观察、多共情。”

支教时,她也尝试用专业结合服务,比如用AR技术为青海孩子搭建学习乐园、用AI设计绘本讲述乡村故事等等。“‘为人生的意义和世界的未来而学习和创造’是我们学院的院训,设计本来就是为人服务的。”在这样的尝试中,她对自己的专业也有了更深刻的理解。

这些能力自然而然地被她延续到了今年的进博服务,让她带着设计的眼光去观察。“比如人流组织的效率瓶颈、标识系统的清晰度、参观者的情绪变化等,并尝试用设计思维提出优化方向,希望让设计在进博服务中也能成为‘连接需求与体验的桥梁’。”

◆ “上岗日记”记住“为什么出发” ◆

潘翎洁还爱写日记,从4岁起至今已经坚持写了17年近8000页日记。这次成为进博会的“小叶子”,她还专门给自己准备了一本专用日记本来记录自己的“上岗日记”。

10月26日第一次来到“四叶草”巡馆,她记录下了自己“迷路”的过程:“来国家会展中心参加第一次实地培训,庞大的场馆让我彻底绕晕……我拿出笔在便签上画下简易路线图,标出关键节点。或许志愿服务的第一步,就是先在庞大的系统中找到自己的位置,从迷路开始,也从记住方向开始。”

正式进驻到进博会新闻中心,她在熟悉场馆的时候写下自己的感触:“一位00后画师带来了他的滑板。没错,就是滑板!他以滑板为画布,为上海16个区绘制了专属的‘名片’。看着眼前的滑板艺术与动态玉兰,我忽然懂了:这位画师用16块滑板,画出了上海空间的广度;而那朵不断开合的玉兰,则象征着上海在时间中的无限生长。作为‘小叶子’,我能向世界讲述这样的上海,真好。”

她也将“放报纸大战”记录了下来,最后给自己做了个总结:“看似简单的‘放报纸’,其实是一次现场版的流程设计实验。原来服务中的每一个动作,都可以通过观察、调整和协作重新设计。那一刻我真切感受到,进博会的现场就像一座巨大的‘动态工坊’,而我们每个小叶子,都是其中灵感闪光的设计师。”

潘翎洁告诉记者,这次的“小叶子日记”与平时不同,更像一本“服务观察日志”。她为日记背景增加了四叶草和进宝,也计划重点记录每天遇到的典型问题与应对方式,用于复盘优化。或是在服务中捕捉到的温暖瞬间与人性闪光点,让那些小而动人的时刻不被忘记。她还希望将在展会场景激发的设计灵感也一一记下。

“以前的日记多是‘向内看’,比如记录助农时的困惑、支教时的感动,这次则是‘向外看’,看不同国家的文化如何交流,看中国青年在国际舞台上如何发声。但核心没变,都是为了记住‘为什么出发’。”潘翎洁这样说道。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 施剑平/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐