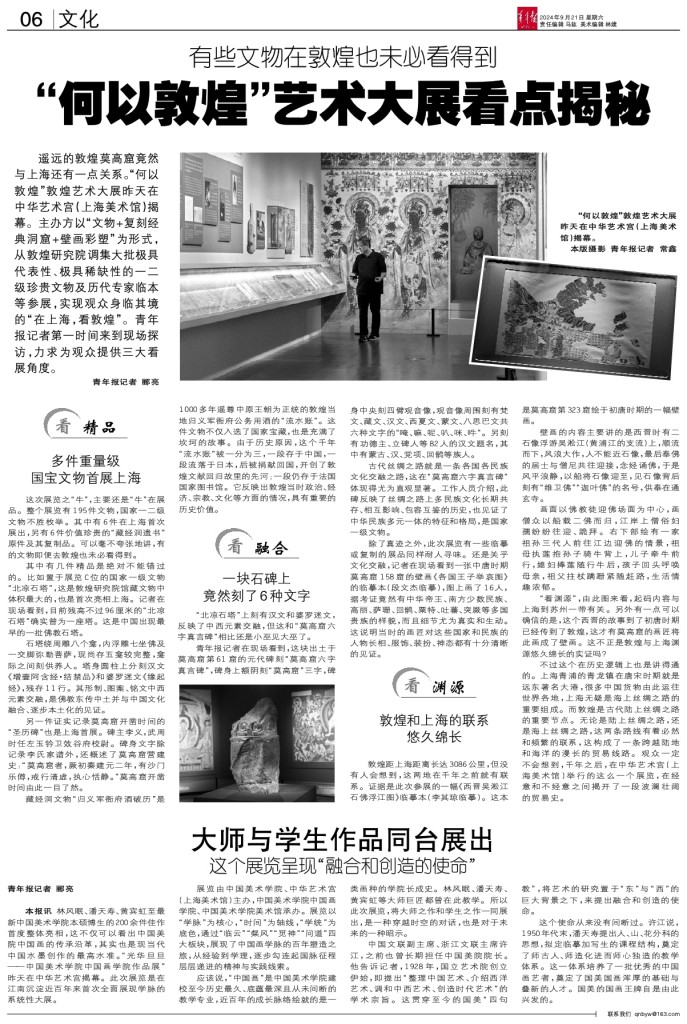

遥远的敦煌莫高窟竟然与上海还有一点关系。“何以敦煌”敦煌艺术大展昨天在中华艺术宫(上海美术馆)揭幕。主办方以“文物+复刻经典洞窟+壁画彩塑”为形式,从敦煌研究院调集大批极具代表性、极具稀缺性的一二级珍贵文物及历代专家临本等参展,实现观众身临其境的“在上海,看敦煌”。青年报记者第一时间来到现场探访,力求为观众提供三大看展角度。

青年报记者 郦亮

看精品

多件重量级

国宝文物首展上海

这次展览之“牛”,主要还是“牛”在展品。整个展览有195件文物,国家一二级文物不胜枚举。其中有6件在上海首次展出,另有6件价值珍贵的“藏经洞遗书”原件及其复制品。可以毫不夸张地讲,有的文物即便去敦煌也未必看得到。

其中有几件精品是绝对不能错过的。比如置于展览C位的国家一级文物“北凉石塔”,这是敦煌研究院馆藏文物中体积最大的,也是首次亮相上海。记者在现场看到,目前残高不过96厘米的“北凉石塔”确实曾为一座塔。这是中国出现最早的一批佛教石塔。

石塔绕周雕八个龛,内浮雕七坐佛及一交脚弥勒菩萨,现尚存五龛较完整,龛际之间刻供养人。塔身圆柱上分刻汉文《增壹阿含经·结禁品》和婆罗迷文《缘起经》,残存11行。其形制、图案、铭文中西元素交融,是佛教东传中土并与中国文化融合、逐步本土化的见证。

另一件证实记录莫高窟开凿时间的“圣历碑”也是上海首展。碑主李义,武周时任左玉钤卫效谷府校尉。碑身文字除记录李氏家谱外,还概述了莫高窟营建史:“莫高窟者,厥初秦建元二年,有沙门乐僔,戒行清虚,执心恬静。”莫高窟开凿时间由此一目了然。

藏经洞文物“归义军衙府酒破历”是1000多年遥尊中原王朝为正统的敦煌当地归义军衙府公务用酒的“流水账”。这件文物不仅入选了国家宝藏,也是充满了坎坷的故事。由于历史原因,这个千年“流水账”被一分为三,一段存于中国,一段流落于日本,后被捐献回国,开创了敦煌文献回归故里的先河;一段仍存于法国国家图书馆。它反映出敦煌当时政治、经济、宗教、文化等方面的情况,具有重要的历史价值。

看融合

一块石碑上

竟然刻了6种文字

“北凉石塔”上刻有汉文和婆罗迷文,反映了中西元素交融,但这和“莫高窟六字真言碑”相比还是小巫见大巫了。

青年报记者在现场看到,这块出土于莫高窟第61窟的元代碑刻“莫高窟六字真言碑”,碑身上额阴刻“莫高窟”三字,碑身中央刻四臂观音像,观音像周围刻有梵文、藏文、汉文、西夏文、蒙文、八思巴文共六种文字的“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”。另刻有功德主、立碑人等82人的汉文题名,其中有蒙古、汉、党项、回鹘等族人。

古代丝绸之路就是一条各国各民族文化交融之路,这在“莫高窟六字真言碑”体现得尤为直观显著。工作人员介绍,此碑反映了丝绸之路上多民族文化长期共存、相互影响、包容互鉴的历史,也见证了中华民族多元一体的特征和格局,是国家一级文物。

除了真迹之外,此次展览有一些临摹或复制的展品同样耐人寻味。还是关乎文化交融,记者在现场看到一张中唐时期莫高窟158窟的壁画《各国王子举哀图》的临摹本(段文杰临摹),图上画了16人,据考证竟然有中华帝王、南方少数民族、高丽、萨珊、回鹘、粟特、吐蕃、突厥等多国贵族的样貌,而且细节尤为真实和生动。这说明当时的画匠对这些国家和民族的人物长相、服饰、装扮、神态都有十分清晰的见证。

看渊源

敦煌和上海的联系

悠久绵长

敦煌距上海距离长达3086公里,但没有人会想到,这两地在千年之前就有联系。证据是此次参展的一幅《西晋吴淞江石佛浮江图》临摹本(李其琼临摹)。这本是莫高窟第323窟绘于初唐时期的一幅壁画。

壁画的内容主要讲的是西晋时有二石像浮游吴淞江(黄浦江的支流)上,顺流而下,风浪大作,人不能近石像,最后奉佛的居士与僧尼共往迎接,念经诵佛,于是风平浪静,以船将石像迎至,见石像背后刻有“维卫佛”“迦叶佛”的名号,供奉在通玄寺。

画面以佛教徒迎佛场面为中心,画僧众以船载二佛而归,江岸上僧俗妇孺纷纷往迎、跪拜。右下部绘有一家祖孙三代人前往江边迎佛的情景,祖母执莲抱孙子骑牛背上,儿子牵牛前行,媳妇捧莲随行牛后,孩子回头呼唤母亲,祖父拄杖蹒跚紧随赶路,生活情趣浓郁。

“看渊源”,由此图来看,起码内容与上海到苏州一带有关。另外有一点可以确信的是,这个西晋的故事到了初唐时期已经传到了敦煌,这才有莫高窟的画匠将此画成了壁画。这不正是敦煌与上海渊源悠久绵长的实证吗?

不过这个在历史逻辑上也是讲得通的。上海青浦的青龙镇在唐宋时期就是远东著名大港,很多中国货物由此运往世界各地,上海无疑是海上丝绸之路的重要组成。而敦煌是古代陆上丝绸之路的重要节点。无论是陆上丝绸之路,还是海上丝绸之路,这两条路线有着必然和频繁的联系,这构成了一条跨越陆地和海洋的漫长的贸易线路。观众一定不会想到,千年之后,在中华艺术宫(上海美术馆)举行的这么一个展览,在经意和不经意之间揭开了一段波澜壮阔的贸易史。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版