【文/青年报记者 冷梅 图/受访者提供】

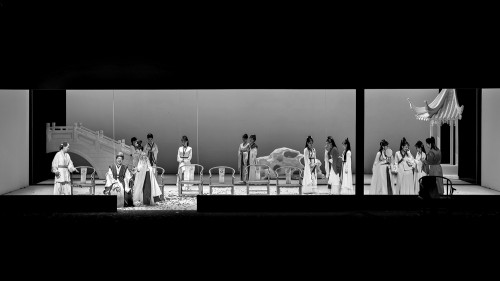

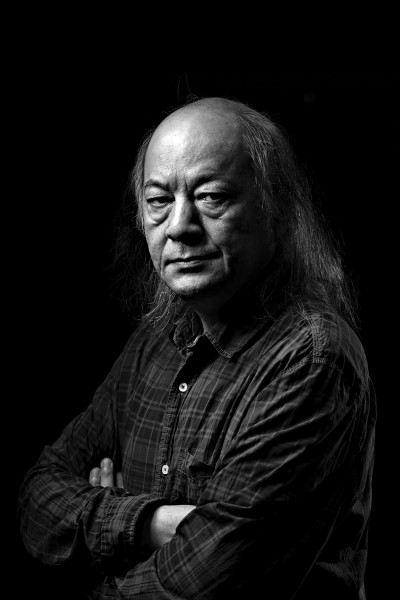

上海话剧艺术中心倾力打造的近六小时原创巨制《红楼梦》,凭借其独树一帜的舞台表现手法,赢得了观众与业界的广泛赞誉。该剧将繁复的文学景象巧妙转化为极简舞台设计,同时巧妙融合传统戏曲精髓与现代审美,为金陵十二钗、落红、太虚幻境等经典意象,赋予了别具一格的新中式美学体验。在视觉呈现与表演方式上,该剧为《红楼梦》的解读开启了一扇“归宗”之门。近日,青年报记者专访了屡获世界舞台设计展桂冠的中央戏剧学院教授刘杏林——上话版《红楼梦》的舞美设计大师,请他深度剖析这部文学巨著舞台化背后的视觉创意理念。

红与白 营造舞台极致审美

“红和白,其实只是色彩的效果,更重要的是它的结构,舞台结构看上去不是很复杂,但是在全剧的开头和结尾处,实现了一个舞台装置的打开和闭合。”刘杏林这样解读上话版《红楼梦》的视觉设计,“你可以把它抽象地认为是一本书,也可以打开一片雪地,或者是某一个建筑。在这个抽象的结构中,形成贾府从极盛到衰败塌落的一场暗合,呼应剧情,更关照结局。”

在记者看来,随着舞台上这本“中国文学巨著”的开合,《红楼梦》故事中的一个个历史人物仿佛穿越时空,栩栩如生地从小说中走到了现实世界。

刘杏林追求“雪埋”的意境,但他并不满足于通过下雪机来制造舞台效果,于是设计随剧情起伏而开合的白色结构。最后,舞台上这块巨大的“白”,巧妙地呼应了原著中的“落了片白茫茫大地真干净”。

除此之外,《红楼梦》还有一个更重要的主题——“红”。宝玉和黛玉共读《西厢记》时,也感受到“落红成阵”的意象。林黛玉的《葬花吟》几乎被认为是《红楼梦》的灵魂,预示了这些女性角色的悲惨命运。

在此情境下,原本单调的白色因一抹红色的点缀而生动,形成了鲜明的对比。随着剧情推进,“落红”不断洒落,演员们携带着这些花瓣,轻盈飘洒,舞台被细碎的“落红”覆盖,蔓延至每个角落,与黛玉的心境及《葬花吟》产生了深深的共鸣。

在刘杏林看来,《红楼梦》中的《好了歌》蕴含了最深刻的哲理——关于“有”和“无”,关于繁华短暂美好易逝。红与白,作为此版《红楼梦》舞台意象的主色调,不仅推动了剧情发展,更象征着十二金钗悲剧的命运走向,映射了这些女子的人生轨迹。这不仅是一部家族兴衰史,更是整个人类、整个世界的命运写照。在“有”与“无”的转换间,文本背后的悲凉更加深刻,更具现代感,赋予了话剧更强的舞台张力。

留与改 不同的剧种需要不同的舞台

刘杏林曾参与过很多版本《红楼梦》的舞台创作,每个版本在舞美呈现上均有所不同,也深藏了刘杏林的艺术功力与个人偏好。“我做过芭蕾舞剧的《红楼梦》、赣剧版《红楼梦》,十年前还为北方昆曲剧院做过昆曲版《红楼梦》,”刘杏林说,“剧种的不同,自然让舞台表达和风格呈现百花齐放。舞台上,尽管已经跳脱了传统戏曲的规制,但是各剧种演员的表演尺度、动作特点仍千差万别。芭蕾舞需要更开阔的舞台,以满足演员旋转跳跃的需要。而戏曲因其强烈的舞台假定性和程式化,就要考虑戏曲本身的表演特点来设计舞台呈现。”

昆曲版《红楼梦》采用线性的时空组织,从家族繁盛到衰败,与原著的线性叙事结构相近。赣剧版《红楼梦》则集中体现于诗社的兴衰,以此串联起家族的兴亡,更显集中、凝练。如今,上话版《红楼梦》则打破时间线,进行重构与串联,对舞台设计提出了更高、更灵活的要求,它是最简洁的一版。

在很多专业人士和观众眼中,话剧《红楼梦》的舞美相当惊艳,舞台又显得简洁利落。刘杏林坦言,其实在这一版中,他使用的手法相当克制,舞台形象的组织与视觉运用更加单纯。“与影视剧相比,很多人会觉得这并非他们想象中的样子。因为戏剧的当代性,并不需要直接用舞台背景来具象呈现,这为创作提供了巨大的空间。”

刘杏林说。刘杏林以里马斯·图米纳斯执导的俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院建院100周年的巨制《战争与和平》为例,该剧仅用“尼古拉”一角色,配以军装与长枪,便已将战争的惨烈与恢弘表现得淋漓尽致,可谓“少即是多”的典范。他解读道:“这恰恰体现了世界范围内当代舞台设计的一种理念:剧本的规定情境、舞台假定性,并非依赖布景,而是依靠演员表达与舞台元素相结合来实现。”

有与无 暗合文学巨著思想内核

说回上话版《红楼梦》独特的叙事结构——它无法依赖场景的直接更迭和频繁的舞台变换来呈现舞台流动,这是戏剧舞台不能胜任的部分。相反,戏剧的魅力在于通过假定性情境,融合演员表演、台词、灯光等综合表达,阐释场景的意义。“在构思舞台结构时,我率先想到的是提供一个‘空无’的基础,舞台道具在此基础上增减、变化,既与原著结局相呼应——繁华终将逝去,精彩终归虚无——也逐渐实现从有到无的过程。舞台上,无论是炽热的红、纯洁的白,还是深邃的黑,它们都是短暂的、易逝的,就跟我们的生命轨迹一样。”刘杏林说。

传统中式美学,是刘杏林多年来的研究方向,个中思考也并非上话版《红楼梦》而始。对于刘杏林而言,关于传统中式美学一以贯之的深入理解,更重要的是将其内化为生命经验中的一部分,自然流露于每一次创作中。“我从来没有勉强自己去强求某种中国审美意趣。”他如是说。

谈及传统“中国色”,刘杏林持有独到见解。颜色的选择应与特定创作紧密相连,并无绝对的“中国色系”。红色、黑色、青绿或白色,皆需与创作主题相契合。

刘杏林最近正在给福建泉州高甲戏设计舞美,尽管人们常认为他偏爱白色,但在这部梨园戏中,他既未用白也未用红,而是根据剧种与剧目特性来选择颜色。颜色本身无地域之分,其运用需与特定主题深度融合,无论在哪种艺术形式中,颜色的选择都应与主题紧密结合,方能彰显其说服力与有效性。颜色无国界,定义颜色反而可能限制创作。

如今,随着多媒体的使用,舞台变得更加酷炫,深具未来感。面对这一趋势,有创作者坚持回归内容文本、回归传统;也有创作者紧跟时代步伐,在多媒体技术的加持下如鱼得水。刘杏林认为,如何取舍关键在于创作者的观念——即便采用传统手法与材料,只要观念现代,作品仍能焕发新意;反之,即便运用最新科技,若观念陈旧,作品仍显创造力不足。“作为创作者,我们要清醒地意识到这一点。”

刘杏林说,“新技术是辅助手段,最重要的还是设计者的思路、创造性、表演观念和审美意识。”刘杏林对传统中式美学的追求,从某种程度上来说,不仅响应了社会的呼吁,满足了观众的需求,同时也有助于提升中华传统文化在国际舞台的影响力。对创作者而言,艺术之路永无止境,需静心研究,不断积淀与吸收,增强驾驭中国美学的能力,并将其融入当代创作中。这是一条充满挑战的道路,需要每位创作者不懈努力,最终让中国美学在世界舞台上绽放光彩,与当代、与世界对话。

QA生活周刊×刘杏林

紧随当代美学潮流,放大中国气派

Q:您认为中式美学表达的核心是什么?

在舞台上应该如何去呈现?A:很难全面概括中式美学的特点,我觉得比较重要的是虚拟,要有留白。不论中国的绘画、诗词还是传统戏曲,通常话不说满,会留给观众一点线索,不会直接和盘托出,反而这种表达有了更大的想象空间。留白或者说是空灵,是中国哲学思想的母题,留白让想象显得意味深长。中式美学,还有一点非常重要的是意境,在诗词中,在园林设计里,在传统戏曲的唱词里,很容易找到叙事之外所营造出的意境。所谓的意境,就是一种精神的氛围,这些中国传统美学值得我们重视。

Q:您觉得所谓的中国风格和气派该是什么样的?

A:所谓的中国气派或者中国风格,肯定不是一句口号,一个标签,也不是一些所谓的条条框框。从一种宏观的感觉来说,就是虚拟、暗示、空灵、意境。只有当你长期浸润在中华传统文化中,才能逐步摸索出一些意味出来,可以说,这是中国文化精神的根脉,我们长在这片土地上,就会从这些文化源泉里慢慢长成这样的理解。仔细观察我们的文学作品、书法绘画作品、园林建筑,肯定有它自己的体系,或者说一套审美逻辑,例如:以小见大、以少见多。

Q:走到现代,中式美学有何当代意义?

A:我觉得最重要的一点,就是要和世界当代的美学潮流有所衔接或者有所对应。不论你是中国的创作者,还是外国的创作者,只有站在今天整个世界的审美角度上去创造,才能更精准地把握中国文化,看到中国文化的价值,才有助于本土文化的更新。所谓的中式美学不应该是一个封闭概念,它一定要放在世界范围内的当代审美语境下去实现,只有如此,中国文化表达或者说中国的艺术创造才能在世界站得住脚。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版