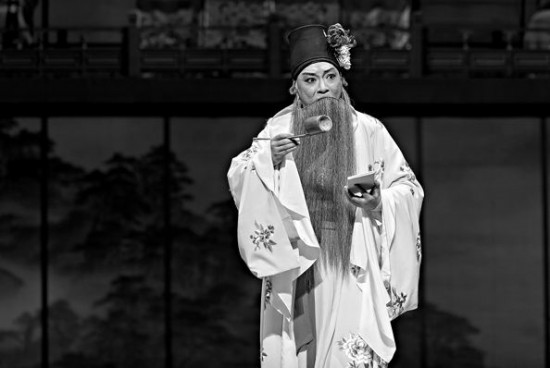

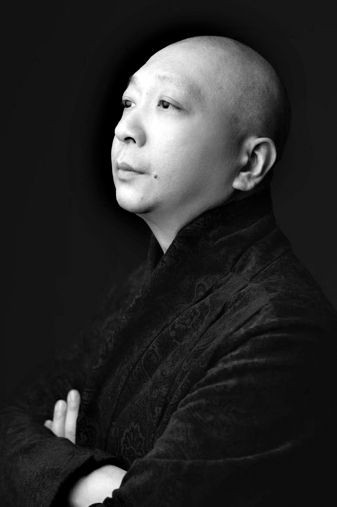

故宫博物院现收藏有11498册、6467部、3200余种清宫戏本。一百多年来,这些戏本深锁宫中,鲜为人知。2019年开始,上海昆剧团国家一级演员、昆剧表演艺术家吴双接受了一个重要任务——进入故宫,为剧团遴选可以排演的老戏本。这便有了上月与观众见面的《太和正音——故宫昆曲萃集》(第一季)。

说到进故宫遴选戏本的过程,吴双坦言,面对浩如烟海的宫廷戏本,挑选时确实需要一些运气。不过,他始终认为“节令承应戏”是传统老戏本中的一个重要类别,有必要集中向观众推介。于是,这次“太和正音”专场演出,便有了和中秋、重阳有关的三出戏:《江州送酒》《中秋奏凯》《长生殿·重圆》。其中,吴双本人主演了《江州送酒》。

青年报记者 郦亮

走进故宫戏本藏室,

我有点蒙

青年报:您从2019年前往故宫博物院,为上海昆剧团进行故宫馆藏清宫戏本的遴选和研究工作。在您看来,这些老戏本有哪些特点? 和民间戏相比,最大的差异是什么?

吴双:大家知道这次上海昆剧团和故宫合作始于2019年。其实,在2018年甚至更早的时候,这次合作便已在筹划之中。有关故宫馆藏剧目,我们以前听过很多故事。比如在清朝末年,慈禧太后对京剧艺术颇有见解,那时宫廷戏曲演出极为繁盛,甚至设有专门的职能机构“升平署”来管理此事。所以从这个角度来说,故宫里面的剧目对我们一直很有吸引力。

2019年走进故宫,我们主要是看昆曲的剧本。你要说这些老戏本跟我们当下所演绎的戏有多少的差别,恐怕也不见得,但是它有独特的东西。比如“节令戏”,这是故宫里独有的本子。每逢二十四节气,或者元旦、端午、重阳等节日,这些戏便会在宫廷上演。我们还发现故宫老戏本中关于四大名著的戏比较多,还有岳家将、杨家将之类的戏。此外,还有万寿戏,会在生日时上演,婚丧嫁娶都有相应的戏曲演出。

青年报:非常想了解您在故宫遴选戏本的故事。这是一个什么过程? 有哪些比较有意思的发现?

吴双:我是2019年底到故宫的,专门到库房里去看这些本子。当然,存放历史原件的地方也是进不去的,工作人员把我带到了一个图书室。我刚一进去,感觉就像进入了一条漫长的隧道,两旁全是书架,上面堆满了书,而这只是故宫馆藏剧目的目录!

我当时有点蒙,便问工作人员“我怎么找”,他说:“你就自己翻,从第一本开始翻。”我记得看的第一本是“总讲目录”,那只是一个索引,离看到具体的剧本还很远呢。时间过得很快,他们就给了我一个下午时间。当时我想这可怎么办。后来我就想找自己最感兴趣的,也征求了故宫戏曲研究专家的意见。如此这般“按图索骥”,终于把想看的剧目的目录复印出来了。按照故宫的规定,复印目录也要审批的。而这复印出来的还仅仅是目录,那会儿我还不知道这些戏的具体内容。有没有剧本? 有没有唱腔? 有没有记载的文献? 这些当时一概不知,只是拿了一个作品的名字回来。后来由团里领导经过精心选择,最后定了《江州送酒》《中秋奏凯》《长生殿·重圆》这三出戏。剧目确定之后,我们再去故宫找相应的剧本,进行改编和排演。

《江州送酒》演陶渊明,

没有借鉴和参考

青年报:从这浩如烟海的剧目 中选出《江州送酒》《中秋奏凯》《长生殿·重圆》这三出戏作为这次“太和正音”第一季的演出剧目,其遴选的依据是什么?“节令承应戏”在宫廷戏中是一个专门的种类。如何理解“节令承应戏”?

吴双:当时决定要排演这些戏的时候,想到马上要中秋,而中秋和重阳离得又很近,本想以此作为切入点,但是去年我们团演出任务很重,排练时间很紧张,最后还是决定推迟到年底来演,但重点还是展现节令文化。我们就是想让观众看到,当时人们对节令文化和传统民俗的重视程度。

在传统社会,每逢节令,节令戏都会有相应的展现。例如,在《江州送酒》中,陶渊明一出场,头上、杖上都插满菊花。菊花在传统文化中,是美好事物的象征。因此,在展现重阳节令文化的《江州送酒》里,菊花就成为了重要的表现元素。而《中秋奏凯》,则是展现忠孝双全的剧目。如果说《江州送酒》还带有人与自然的一种和谐之美,那么《中秋奏凯》体现的就是人跟社会,人跟家国之间的关系。我们都是中华文化的传人,直到今日,我们依然尊重这样的文化传承。至于《长生殿·重圆》,对应的就是人们对于中秋团圆美满的追求和期盼。

这个选题反正一步步走过来,我觉得是不容易的。尤其不容易的是,那天在故宫的库房里,面对那么多目录,我能够比较顺利地把这些戏找出来。我是先拿两本看了再说,真的多少有点碰运气的成分。

青年报:那么您刚刚讲的这些“节令承应戏”,都只是在紫禁城里演吗? 有没有传到过民间? 当时皇帝主要是看哪种戏,昆曲还是京剧?

吴双:“节令戏”基本上是没有传到民间的。它跟后来一些流传出来的“开场戏”,比如《跳加官》《麻姑献寿》等不一样。这些“节令戏”由宫廷中专人撰写,专供那些王公贵族看的。他们要求更高,有一些本子上的字词句他们会去掉的,因为认为不雅,或者是有悖他们的一些观念。

至于宫廷中演昆曲多还是京剧多,这就涉及后来的“花雅之争”了。在康雍乾时期,甚至延续到嘉庆年间,宫廷戏曲演出基本都以昆曲为主,昆曲属于“雅部”。雍正曾明令“侉戏不入宫”,即禁止宫外“花部”的戏进入宫廷。然而,到了嘉庆时期,一些“花部”剧目开始偷偷被带入宫中演出。我们知道,在徽班进京之后,宫廷主要演的便是徽班的戏,京剧由此发展起来。不过,昆曲在宫廷中仍有演出。也就是说,“花雅之争”后来是“花部”开花结果了。

青年报:演出的名字定为“太和正音”。这个“正”字很吸引人,表示正统。《江州送酒》《中秋奏凯》《长生殿·重圆》三出戏是如何体现这种正统的? 和过去的版本有什么不同?

吴双:首先,“太和”是指故宫里的“太和殿”,而且这个“太和”是从明代开始就有了。至于“正”这个字,你说“正统”没有错,我们传承的就是正统。那么当时最“正”的声音是什么? 明朝魏良辅定了水磨调、昆山腔,这就是昆曲音乐开始兴起的时候,当时就被誉为“大明正声”。也就是说,昆腔代表的就是明代正统的声音,是当时的“流行音乐”。所以说,昆曲最早不是现在舞台上戏曲百花园中的一朵,它最早就是音乐,唱的是诗词曲赋。

所以说“太和正音”,如果是从昆曲的层面来说,指的是正统的音乐,同时这四个字还代表了正统的思想。就像我前面讲的,《江州送酒》体现的是人与自然的和谐关系,《中秋奏凯》体现的是忠孝两全,《长生殿·重圆》体现的是对团圆美满的追求。这些思想,是我们传统文化中具有高度的部分,是我们中国人由古至今认为的最正确的思想观念。

青年报:您此次主演了《江州送酒》。在排演的过程中,有些什么令您印象深刻的环节?

吴双:《江州送酒》这出戏,在故宫中并无曲谱留存。这意味着,或许它在当时就已经失传了。《江州送酒》写的是陶渊明的故事。但问题在于,在中国的戏曲领域中,我并没有找到以陶渊明为主角的先例,昆曲里肯定没有,其他剧种好像也没有。所以让我演,我都没有什么可以借鉴。

担任唱腔设计的著名作曲周雪华老师说,《江州送酒》里面只提到几个曲牌。中国曲牌有几千支,但真正到最后被昆曲所吸收的大概也就1000支不到,南北昆曲各几百支,有些曲牌只存在于过去的昆曲流行歌曲里面,在昆曲舞台上基本上是不用的。比如这次《江州送酒》里就有一支曲牌“定风波”,这是一个宋词的遗存,在昆曲舞台上很少用到。而且曲牌光有文字还不行,它还要有音乐唱出来,这样的曲牌拿出去唱,观众是否能够接受,这是有一定的挑战的。所以雪华老师是动足了脑筋的。还有,《江州送酒》原来是两出戏,这次编剧罗周把它融合起来变为一出戏,在剧情结构上面也有过比较大的一个调整的,主题意蕴是没有变的,人物的唱腔唱词基本上也没有动。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版