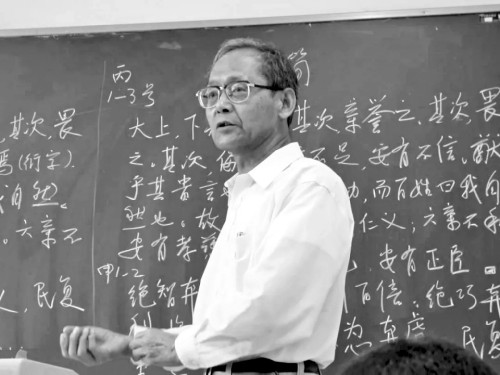

5月8日,著名古文字学家、古文献学家、历史学家,复旦大学文科杰出教授、出土文献与古文字研究中心教授裘锡圭先生在上海逝世,终年90岁。先生最后的日子已经几乎失明,但仍每天工作两三小时。

先生之风,山高水长。青年报记者从没有当面采访过裘先生,但每次前往复旦大学出土文献与古文字研究中心的采访,无论什么主题和事因,所有的受访者都会情不自禁地提及裘先生的故事和影响。通过这些当事人的温暖回忆,先生倾其一生严谨治学、提携后辈的学人拼图,却早已轮廓分明。他的学术品格和严谨作风也是学界永远的榜样。

青年报记者 刘昕璐

毕生致力于出土文献与古文字研究

裘锡圭,祖籍浙江宁波,1935年生于上海。1952年,他以优异成绩考入复旦大学历史系。当时,古史分期问题是学术界的热门话题,通过对这一问题的深入探讨,他认识到,若想深入研究上古社会性质,必须依靠出土的古文字资料。因此,他决心专注于古文字的学习。

那时,古文字书籍大都卖得很贵,非穷学生所敢问津。裘锡圭只能通过借阅图书馆书籍、抄录和摹录甲骨拓本来学习古文字。大学四年中,他放弃午休,利用课余时间潜心研究,甚至星期天也多在图书馆度过。他抄录了《殷虚书契考释》《卜辞通纂》等重要书籍,并摹录了大量甲骨拓本,以此提升辨识甲骨文和运用甲骨文资料的能力,同时也采用了类似的方法学习金文。

研究生阶段,裘锡圭师从胡厚宣教授,专攻甲骨学与商代史。1960年研究生毕业后,他被分配到北京大学中文系任教,从助教做起,逐步晋升为副教授、教授,担任博士生导师,并获国家“有突出贡献的中青年专家”称号。

2005年,裘锡圭带领团队回到复旦,出任出土文献与古文字研究中心教授。“当时我们的语言文字学正欠缺古文字学这一方向,裘先生的到来正好填补了这一空白。”时任复旦大学中国语言文学系主任、文科资深教授陈思和回忆。

“马王堆帛书的整理工作,没有止境”

裘先生说过,马王堆帛书的整理工作,没有止境。

1972年,长达2年的长沙马王堆三座墓葬考古发掘工作启动,其中出土的大批帛书、帛画尤为罕见,是马王堆出土文物中的重中之重。2014年前,埋藏于地下2000多年的马王堆汉墓简帛的全文从未完整地展现在世人眼前。2005年,70高龄的裘锡圭创建了复旦大学出土文献与古文字研究中心。正是以裘先生为代表的复旦大学出土文献与古文字研究中心老中青三代学人近6年的心血,通过《长沙马王堆汉墓简帛集成》的出版,了却了许多人的心愿,也成为学界的一件标志性事件。

一年后召开的《长沙马王堆汉墓简帛集成》修订国际研讨会上,60多位国内外学者和专家参加会议,共发表了40余篇相关论文,并指出了《集成》存在的一些问题。2020年5月开始,对《集成》进行修订也成为编纂小组的新任务。

2024年是长沙马王堆西汉墓葬发掘50年。作为学术界的大事件,时隔十年后,《长沙马王堆汉墓简帛集成》修订版于8月18日亮相,为继续多维度解码“两千多年前的微型图书馆”打开又一扇窗。

温和仁爱,不拘一格降人才

裘先生在他的后辈和同仁眼中是出了名的温和仁爱。复旦大学出土文献与古文字研究中心刘钊教授说:“尤其是对一心向学的年轻人,裘先生不论对方是谁,都会倾心相授,倾心相助。对那些在困境中还努力问学的人,他更是会想方设法帮一把。”

裘锡圭都很重视学生,对于他们的想法总会公平对待、一视同仁。刘钊回忆,自己在读研究生时曾向裘先生写信,希望能帮自己找一篇文章,没想到,当时已是古文字学泰斗的裘先生居然很快就将复印件寄来了。

更令人津津乐道的,还有三轮车夫蔡伟。这位当时仅有高中文凭的古文字爱好者,在阅读裘锡圭发表于《文物》的《〈神乌赋〉初探》一文后,对文中“佐子”一词的释义提出了自己的见解,认为“佐子”应理解为“嗟子”,并致信裘先生。裘先生十分认可他的解释,不仅发文更正,还邀请他参与《集成》编纂。“不拘一格降人才”的裘先生后来还联合其他教授向教育部推荐,使蔡伟得以破格录取为复旦大学博士生,由此改变了他的一生。

“如果我端一次架子,可能他们(年轻人)以后就不(和我)说了,那得有多遗憾?”裘先生曾说,年轻人如果对学术有真正的爱好,又有一定的基础,只要勤奋学习工作,并非一定要二三十年才能“出师”,有些十年左右就能达到很高水平。“一个学术单位有责任培养年轻人,创造学术第一的气氛和学风”。

斯人已逝,风骨长存。裘先生对学术的执着热爱和严谨态度,为后辈学者树立了不朽的丰碑。他的学术精神与研究成果,也将指引后人前赴后继、推动“冷门绝学”在新时代焕发新生。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版