【文/青年报见习记者 林千惠 图/受访者提供(除署名外)】

华浩雯成了网红。尽管从5月起他总共才发了七条视频。他在B站的账号“文师傅踩不动”,有两条视频获得百万播放量,其中一条更跻身全站热门前三。视频内容始终如一:修自行车。然而,在他位于上海莲花南路201号的“皓骑单车”,热闹劲儿却收敛得多。几十平方米的店面,堆满骑友的爱车。无人光顾时,只有修理工具与金属部件轻柔的对话声。修车十年,见证骑行热的起伏变迁,华浩雯也从年轻人变成了大家口中的“文师傅”。

新店三个月,十年老师傅

虽然被大家叫“文师傅”,但华浩雯实际是个32岁的年轻人。穿着件T恤,将单车放在支架上,然后便蹲下身来听。“找异响呢,听声音究竟是从车子的哪个角落钻出来的。”他解释。

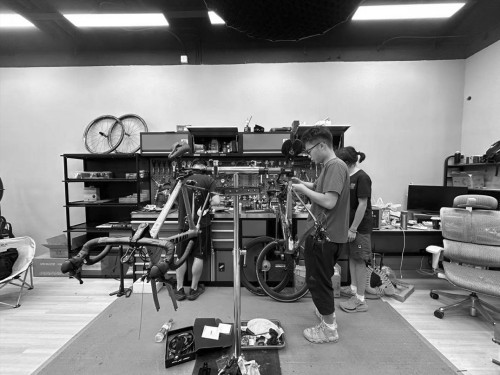

几十平方米的修车行,冷气开得很足,墙面刷成灰色,风格极简。车行里,有两种东西实在是抢眼:墙上挂的修理工具,五花八门,排列整齐,像一排排待命的士兵,“毛估估”价格,当得起“不菲”二字;走廊里待修的自行车,风格迥异,七八辆停在一起,将单调的过道塞得满满当当,通过时几乎无处下脚。

待修理的自行车太多,始终做不完,预约的单子排到一个月以后。皓骑单车营业不到90天,就积累了无数“回头客”。新店背后,是华浩雯在修车行业十余年的沉浮。幼时他便痴迷机械拆装,高中毕业,为了学门吃饭的手艺,2013年左右,带着满怀的兴趣,他蹦进了修车这一行。自此,华浩雯便在待修的自行车堆里,稳稳当起了“师傅”。

就在几个月前,华浩雯还在奉贤新建中路一家车行工作,主业售车兼顾修理。然而骨子里,他仍是那个机械迷。相比一锤定音的售车,他怀抱一个长期主义的梦:开一家专注解决问题的修理店。理念的差异,让他与店主“和平分手”。他骑着单车,跨越七八十公里,在莲花南路的美甲店与健身房之间安营扎寨,开出了属于自己的修车行。

互联网的风,吹热了“异响”

B站带给华浩雯前所未有的热度。接连两条视频破了百万播放量。在微信朋友圈,他特别晒出“全站热门”的截图。为了招揽生意,他在B站主页简介里附上店面地址。每天醒来,打开手机,微信都有“99+”好友添加的通知。有寻来修车的,也有喜欢他的粉丝。“有粉丝追到奉贤,路上要花一个多小时,现在又从奉贤追到闵行。”他回忆道。

互联网让人们意识到:在某个角落,隐藏着技艺精湛的专业人士。有人专门从浙江赶过来修车,也有人单纯沉醉于那“庖丁解牛般的丝滑感”。开店前,华浩雯担忧“回不了本”,但多年来积攒下来的老客户,以及互联网的放大效应,为他的新店插上了翅膀。毕竟,一个手艺精湛又懂网络运营的修车师傅,早已颠覆了人们对自行车修理工埋头苦干、默默无闻的刻板印象。这一次,“酒香”不再惧怕巷子深。

作为一名修理工兼骑行爱好者,华浩雯从工作和爱好两个层面直观地感受到了骑友数量的猛增,和早年相比“至少翻了三番”。他直言,多亏了近年来上海的骑行热潮,让人们认识到自行车修理的重要性:修车师傅已经不再是过去“扒出内胎放进水盆里找气泡”的简单工种,他们是在给自己的爱车“看病”。“2023年时,在奉贤区要走五六公里才有一家修车店,现在两三公里就能出现一家。”他说。

最直接的变化是,开店以来骑友最急迫的修理需求——“异响”。这样的需求在十年前几乎闻所未闻。所谓异响,是指骑行中自行车发出的非正常声响,它并不影响自行车结构。“在自行车作为主要代步工具的年代,车子有点响动根本不算事。”华浩雯说,“除了铃不响,浑身都响”甚至是一辆“老坦克”的勋章。但这几年,骑行成了爱好,这个问题便被骑友重视起来,“一丝细微的异响都足以让车主抓狂”。

各种个性化需求也在增加。刹车手感太“硬”,车主希望升级得更“柔顺”;加装功率计,实时捕捉骑行数据……华浩雯估算,少则几百元,多则上千元,不少车主很是乐意为爱车“用铜钿”。

华浩雯坦言,在过去的车行,许多问题难以解决。毕竟,卖车是头等大事,“售后不是”。工具匮乏、重视不足,碰到车轮偏摆或稍复杂些的状况,修理工往往束手无策。“但骑行热后不一样了,走向专业化。”华浩雯说,“我们的修理能精细到一个轴承。”

从桥底过道,到一方天地

自己的店,自己的活计,自己的手艺,华浩雯显得心满意足。空调温度适宜,工具趁手,自行车稳稳被架在专业支架上。他静静地听,慢慢地找,捕捉异响的源头。每周三闭店,只为赶工。但在很长一段岁月里,修车都是件“孤独”的事。

“一副黑手套,几把简单的扳手。这就是一家一当了。”他描述道。这像极了多年前人们对自行车修理工的印象:桥洞下支个摊,弯腰埋头,辛苦地扑在车轮上。只不过,他好歹是在车行工作。这也是2010年左右多数自行车修理工的境遇:比桥底下好了不少,但本质上,“和在桥底又没太大区别”。穿过车行里拥挤的过道,修理工蜷缩在几平方米的小角落,“连第二个人都站不下”,油污的气味扑面而来。一张凳子用来坐,一盆水用来擦洗,活儿一急,身上便蹭满黑渍。没有空调,夏日汗流浃背,冬日冻得哆嗦。至于工资,华浩雯回忆,一个月差不多四五千元。

如今,整个皓骑单车都是他的天地,堆满与单车相关的器物。最醒目的是占据店面四分之一空间的工具桌。桌上堆着五颜六色的喷漆罐,工具墙挂满数十把扳手、锤子。华浩雯拿起一把蓝色扳手介绍:“这叫扭力扳手,一把就差不多要两千块,能把螺丝拧到精确的‘扭力值’,听到‘咔’一声,就到位了。”还有许多在记者看来毫无区别的扳手,却是他用来应对细微差别,修理不同类型自行车的必备工具。修车,成了拨动精密机械的细致活儿,不再是仅仅解决“不能骑”的应急手段。

待修的旧车,无措的旧时光

2025年开始,骑行热有降温的迹象,一批骑友失去兴趣逐渐离开,“自行车品牌间也厮杀得很厉害”。不过,这对华浩雯来说影响不大:“我们是修车的人,市场很难影响我们。”以长期主义的不变应万变,他的态度从容安然。

店里很多东西,都凸显他这份老派的平和。柜子顶上是种田游戏《星露谷》的鸡公仔玩偶,游戏恰好讲述主角逃离都市灯火,回归田园寻找自我。桌上还散落着好几张10元、20元的纸币,在手机支付遍地的当下略显违和,好像时间又调回到十几年前。

“纸币是五六十岁的客人给的。”华浩雯解释,“一般他们来了,小修小补我们免费;工时较长的,我们就象征性收一点。”

这批老客人,推着曾经家喻户晓的“凤凰”“永久”前来。他们是昔日“自行车王国”的骑行主力,也曾是桥洞下修车摊的主顾。几十年间,上海人的代步工具几经更迭,但当年陪伴他们的“老伙计”,至今仍在身边。那段岁月铸就了他们的记忆,烙印之深,使得他们踏入如今的修车行,显得格格不入。

“多数老人还停留在修车只需两元的记忆里,难以理解人工、物价的变迁。”华浩雯说。以皓骑单车为例,价目表上修异响收费80元,个性化改造则需百元至千元。多数车行的定价都是如此。年轻人习以为常,老人却难以接受,常与修车行争执。修车行觉得“你们什么都不懂,偏要胡搅蛮缠”,一来二去,干脆将老人拒之门外。“所以很多老人的车找不到地方修。”华浩雯表示,“花三五分钟就能解决的小问题,我们不收费,能帮到老人的话,也是好的。”

对另一些中老年人而言,自行车承载着年少时某种朦胧的憧憬。不久前,有个五十岁的客人请华浩雯定制一辆“捷安特”。相关组装零件早已在市面上绝迹。华浩雯前后花了三个月,问遍同行朋友,终于将车交到客人手中。提车时,客人神情平淡,“他说拥有一辆捷安特,曾是孩提时的梦想,那时无力负担。如今有能力了,却已不再骑车”。

最终,那辆车挂在了客户家中。华浩雯也未收费,他理解老人的心境,如同理解自己曾经的求而不得:“我也经历过。我弥补了那份缺憾,也收藏了这个故事。”

当好一名修理工

华浩雯并不否认自己是理想主义者,或者说,店里这群人聚在一起,便是个“理想主义团体”。除他之外,皓骑单车还有几个年轻人:一个与作家余华同名,不到二十岁;一个叫王皓阳,言语不多。热爱自行车是他们共同的特点,谈起来便滔滔不绝。去年的环上海新城自行车赛,他们都去看了。周末,大家常骑着自行车外出兜风。翻开手机相册,满屏皆是骑行掠影,或是单车美照。

他们是志同道合的朋友。开店前,华浩雯也在担忧,是否能将维修生意做下去。最后他决定给自己三年时间,完成这场“豪赌”,为自己的理想买单。失败是有可能的,他不否认这点,甚至有些忧心。但他最后还是将自己交出去:“如果成功,那很好;如果失败,等我缓过来就再来。”

如今,他乐观地看待自己的未来。熟客像滚雪球,B站则持续吸引新粉丝,“文师傅”的名号越来越响。身居上海,他目睹骑友激增,见证宽敞的非机动车道不断延伸。生活在变好,就像他所在的上海莲花南路201号一样。又或许,这些只是锦上添花。无论境况如何,都无损他内心的坚定。

站在修车行,他从来不对自己的存在抱有疑惑,说起自己,他能直视前方,用最平常的语气说出:“我是技工、修理工,我也很乐意去当一个修理工。”

于他,一切就是如此简单。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版