【文/青年报记者 丁文佳 图/受访者提供】

“城市的高度它越变越快,有人出去有人回来,身边的朋友越穿越新派,上海让我越看越爱,好日子,好时代……”2001年,一首广告歌《喜欢上海的理由》将个体成长与城市变迁生动串联起来,风靡上海大街小巷。这座城市打动人心的,从不在“老钱”式的精致考究里,而在一处处平凡角落蓬勃的生命力中。比如,说起上海的标志性建筑,不应只谈“三件套”,更有社区弄堂里那些爬满爬山虎的墙、吱呀作响的木门。那里藏着城市最温热的呼吸。在西岸美术馆的“建造上海”特展中,我们看到了作为文化对象的建筑,在城市叙事中的细腻一笔。

生于上海的漫画家Tango,记忆里总藏着一片晃动的水影。他记得上海交响乐团音乐厅的前身——上海跳水池,是盛夏最诱人的“清凉宝藏”。“印象特别深刻,一到那里就感到开心,尤其是炎热的季节,大家都迫不及待想下水。”Tango说。如今再看音乐厅屋顶的弧形曲线,他总觉得那是当年泳池中波纹的样子。只是,泳池漾开的水声,今天酿成了乐声。

市民李先生站在上海商城的展项前,一段尘封的时光忽然活了。上世纪80年代中期,当年波特曼大厦(如今的上海商城)的建筑工地上,藏着他学生时代的实习印记。那是他第一次接触如此严格而规范的施工流程:工人必须穿规定的鞋子作业,泥浆处理严格分区、分离,车辆出入都要用气管吹净。

这些碎片般的记忆,让展览有了血肉。“建造上海”执行策展人高长军介绍,展览特意搭起“展开说说”公共对话平台,像张敞开的网,接住观众的时光故事,共同拼贴这座城市的记忆。“这些都为展览补充了更多的色彩和厚度。”高长军说。

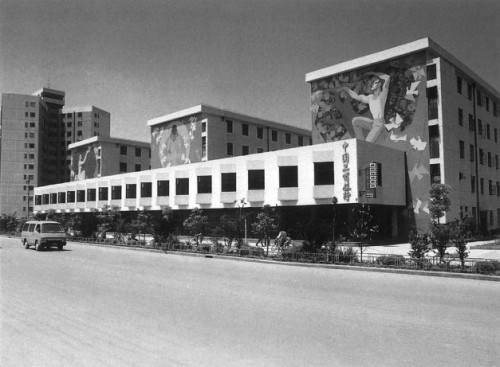

作为西岸美术馆开馆以来首个自主策划的特展,“建造上海”从新中国成立讲起,沿着住宅变迁、新城开发、公共文化建筑崛起、城市更新的脉络,呈现地方性创造与全球文化变迁间的联系。展览共分9个主题板块,展出80余个经典案例、300余件展品。它们如散落的拼图,拼出上海75年的建筑年轮,也映照着新中国成长、改革开放浪潮、社会主义现代化进程里的关键刻度——这不仅是建筑的史诗,更是一座城市与时代共振的轨迹。

有趣的是,三个月前同期开幕的“重塑风景”展览,与“建造上海”就像一对孪生兄弟。“两者从不同的视角探讨了‘景’(Landscape)这一恒久的话题。”高长军说,“建造上海”更像聚焦城市急速生长的切片,看建筑如何在时光里慢慢滋养出了文化的温度。展览现场,那些泛黄的历史资料、黑白照片、建筑模型,像一把把钥匙,轻轻拧开观众记忆的闸门。

作为首个以城市建筑为主题的大型艺术展览,“建造上海”为本土乃至全球观众了解上海城市精神提供了重要的窗口。为响应公众的观展热情,让更多市民与建筑文化爱好者有机会深入了解上海的城市脉络与人文精神,本次特展将特别延期至8月10日。

Qa 生活周刊×李翔宁 “建造上海”主策展人、同济大学教授

1949年以来的建筑、城市与文化

Q:展览以“建造上海”为题,涵盖建筑、城市规划与文化记忆。为何选择“建造”而非“建筑”?这赋予展览何种独特意义?

A:如果以“上海建筑”为题,意向上更接近“凝固状态”,呈现一种静态的结果。就如同我们在考古遗迹中发现了一座城市,它本来就在那儿。而“建造”则是一个进行中的动作。它直指核心问题——谁建造了上海?我们不仅展示建筑落成后的样貌,更强调在这四分之三个世纪里,所有人——政府决策者、专业人士、建设工人,乃至每一位市民——为这座城市“生长”倾注的热情与能量。这是一个充满活力与激情的动态过程,是城市发展不可或缺的侧面。

我希望这种活力能够延续下去,通过展览让人能够回顾城市的历史和茁壮成长的过程,在这个基础上,畅想这座城市的未来。

Q:展览以新中国成立为起点,这个时间点是如何确定的?众所周知的是,1843年至1949年间上海亦不乏经典建筑。

A:谈及上海,其辉煌过往常被铭记。然而中国当代建筑所受关注相对不足。对我而言,当代建筑同样重要。1949年后的建筑,其内在逻辑发生了变化,上海也展现出崭新的文化状态。关注从现代到当代的建筑历程,对整个城市的文化走向做相对完整的梳理,我们是出于这样的目的来策展的。

城市与建筑作为物质载体,映射着社会与政治结构的变迁。1949年前,上海很多建筑由独立建筑师事务所完成;此后,大型国有设计院渐成主流,更多地呈现出一种集体主义的力量。以住宅为例,从私有化的别墅到石库门等公有化住宅,其从业者与运作模式都发生了质的变化。从这个意义上来说,1949年标志着一个建筑新时代的开启,一种崭新的力量重塑了城市与建筑的面貌。

Q:策展中,具体建筑案例的选择标准是什么?是否有您个人偏爱的展品?

A:最初设想严格按时间线布展,最终决定在时间顺序基础上划分主题,如居住、城市更新等。选择标准,首要考量其在建筑学中的代表性,其次关注其对城市的意义,同时兼顾富有“烟火气”的细节——社区与弄堂,展现当下更细微尺度的建筑实践。其实我们收集了很多材料,大概是最终呈现数量的3~4倍。

我个人最喜欢“水岸新生”与“城市更新”板块。相比高楼大厦和很多超大型的工程,我反而更喜欢一些小尺度的项目。例如永嘉路309号的口袋公园,在市中心辟出一方休憩之地。阳光倾泻的午后,遛狗的居民在此流连,中间还有旱地喷泉,非常自然地融入了城市生活。还有苏州河武宁路桥下的驿站,100平方米的方寸之地容纳了很多小咖啡馆与社区中心。这样的建筑不是传统意义上“高大上”的,却反映了上海的人文关怀和城市温度。

Q:展览引入了装置、影像、绘画等当代艺术作品。如何理解艺术家与建筑的互动?建筑在当代艺术中扮演何种角色?

A:建筑本身就是艺术史的一部分,传统三大视觉艺术——建筑、绘画、雕塑中,绘画与雕塑最初常服务于建筑,壁画装饰墙壁,雕塑点缀园林。今天的建筑师和艺术家互动频繁,不少当代艺术大师都是学建筑出身的,比如戈登·马塔-克拉克。同时,当代艺术的观念深刻影响着建筑师,王澍、刘家琨等均深研当代艺术,并与艺术家交流甚多。

当代艺术常关注日常生活,艺术与市民生活的交融日益加深。这也为建筑提供了启示:建筑师需俯身,不仅作为创作者,更作为生活的参与者。

Q:作为全球化都市,您认为上海未来的建筑与城市面貌将如何演变?

A:首先,上海会更重视绿色发展、可持续发展。其次,城市营造将更趋精细化。以往很重视“大”项目,如今即使微小工程也要倾注心力,建筑品质将普遍提升。以往,只能在昂贵品牌店见到的精致建造,如今在街边小超市、酒吧、咖啡馆同样触手可及。同时,智能化与数字化将在建筑中广泛应用。

上海已跨越粗放型快速成长阶段,正迈向精细化治理。“15分钟生活圈”等概念的提出,正是在更微小尺度上回应人性化需求。这些方向,将是上海引领未来城市发展的关键所在。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版