【文/青年报记者 冷梅 图/受访者提供】

2025艺术仓库·乌镇“恒稳态群岛”粮仓艺术展于7月下旬正式开幕,展期将持续至10月26日。“艺术仓库·乌镇”系列已经迈入第四个年头,这场由文化乌镇与中国美术学院雕塑与公共艺术学院联合打造的展览,正以蓬勃的年轻力,让百年粮仓迸发出全新的艺术能量。

在技术浪潮中锚定艺术坐标

“恒稳态群岛”——这个融合生物学基因与空间哲思的主题,是青年策展人付岩及其团队为艺术展确立的核心方向。“恒稳态”(Homeostasis)源自生物学,指的是生物系统在变化中维持平衡的自我调节能力;“群岛”则是空间隐喻,既象征51位艺术家的64件作品如岛屿般独立存在,又暗合它们在技术语境下的隐秘关联。

面对技术迭代对人文价值的冲击,此次展览以群岛为喻,传达青年艺术家在变革中的思考:他们在虚拟浪潮中用技艺守护手工的尊严与材质的温度;他们通过创作,让个体表达汇聚成一个互联共生的艺术生态。粮仓这个古老的空间正持续焕发出接纳当代思潮的包容力。

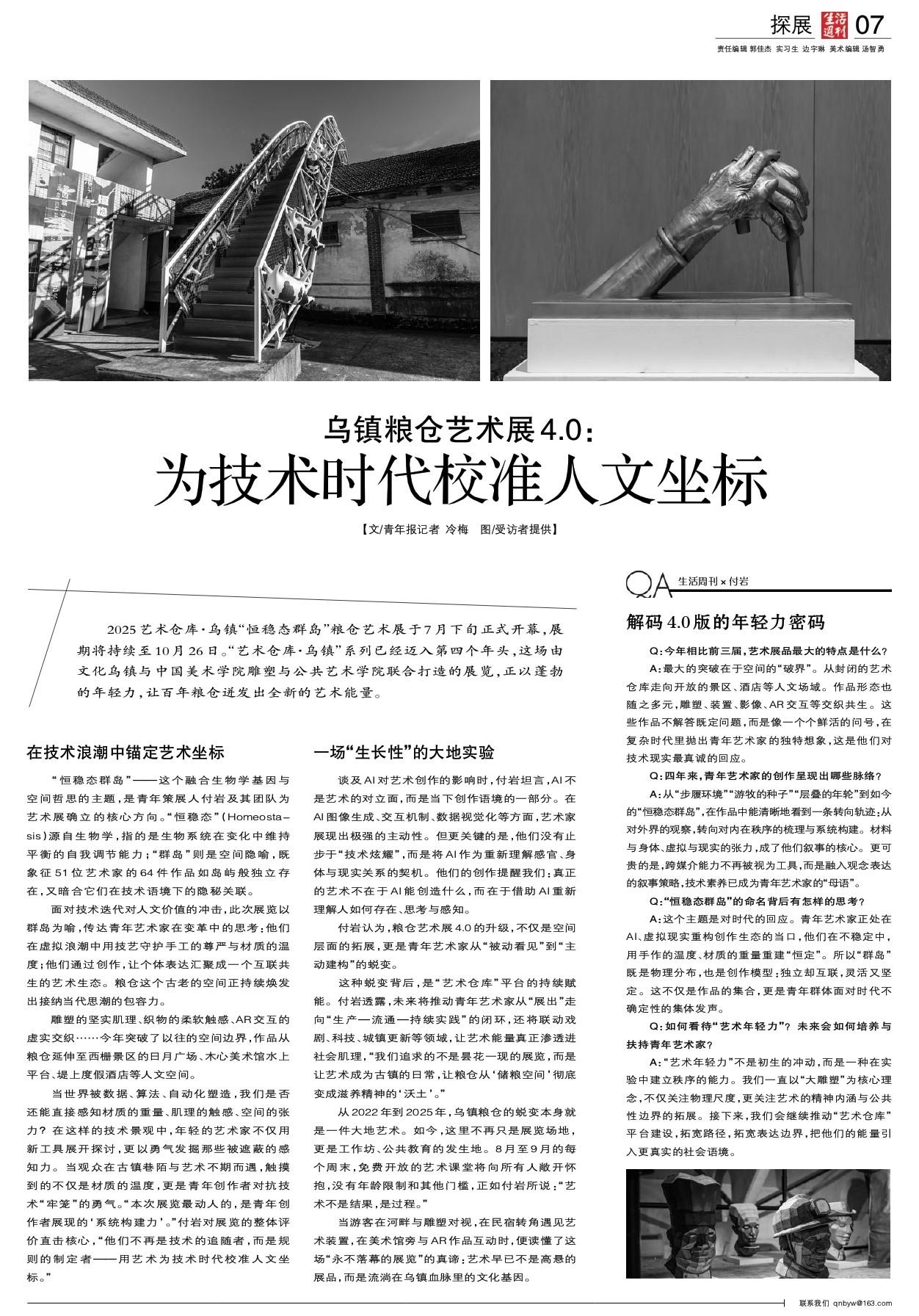

雕塑的坚实肌理、织物的柔软触感、AR交互的虚实交织……今年突破了以往的空间边界,作品从粮仓延伸至西栅景区的日月广场、木心美术馆水上平台、堤上度假酒店等人文空间。

当世界被数据、算法、自动化塑造,我们是否还能直接感知材质的重量、肌理的触感、空间的张力?在这样的技术景观中,年轻的艺术家不仅用新工具展开探讨,更以勇气发掘那些被遮蔽的感知力。当观众在古镇巷陌与艺术不期而遇,触摸到的不仅是材质的温度,更是青年创作者对抗技术“牢笼”的勇气。“本次展览最动人的,是青年创作者展现的‘系统构建力’。”付岩对展览的整体评价直击核心,“他们不再是技术的追随者,而是规则的制定者——用艺术为技术时代校准人文坐标。”

一场“生长性”的大地实验

谈及AI对艺术创作的影响时,付岩坦言,AI不是艺术的对立面,而是当下创作语境的一部分。在AI图像生成、交互机制、数据视觉化等方面,艺术家展现出极强的主动性。但更关键的是,他们没有止步于“技术炫耀”,而是将AI作为重新理解感官、身体与现实关系的契机。他们的创作提醒我们:真正的艺术不在于AI能创造什么,而在于借助AI重新理解人如何存在、思考与感知。

付岩认为,粮仓艺术展4.0的升级,不仅是空间层面的拓展,更是青年艺术家从“被动看见”到“主动建构”的蜕变。

这种蜕变背后,是“艺术仓库”平台的持续赋能。付岩透露,未来将推动青年艺术家从“展出”走向“生产—流通—持续实践”的闭环,还将联动戏剧、科技、城镇更新等领域,让艺术能量真正渗透进社会肌理,“我们追求的不是昙花一现的展览,而是让艺术成为古镇的日常,让粮仓从‘储粮空间’彻底变成滋养精神的‘沃土’。”

从2022年到2025年,乌镇粮仓的蜕变本身就是一件大地艺术。如今,这里不再只是展览场地,更是工作坊、公共教育的发生地。8月至9月的每个周末,免费开放的艺术课堂将向所有人敞开怀抱,没有年龄限制和其他门槛,正如付岩所说:“艺术不是结果,是过程。”

当游客在河畔与雕塑对视,在民宿转角遇见艺术装置,在美术馆旁与AR作品互动时,便读懂了这场“永不落幕的展览”的真谛:艺术早已不是高悬的展品,而是流淌在乌镇血脉里的文化基因。

Qa 生活周刊×付岩

解码4.0版的年轻力密码

Q:今年相比前三届,艺术展品最大的特点是什么?

A:最大的突破在于空间的“破界”。从封闭的艺术仓库走向开放的景区、酒店等人文场域。作品形态也随之多元,雕塑、装置、影像、AR交互等交织共生。这些作品不解答既定问题,而是像一个个鲜活的问号,在复杂时代里抛出青年艺术家的独特想象,这是他们对技术现实最真诚的回应。

Q:四年来,青年艺术家的创作呈现出哪些脉络?

A:从“步履环境”“游牧的种子”“层叠的年轮”到如今的“恒稳态群岛”,在作品中能清晰地看到一条转向轨迹:从对外界的观察,转向对内在秩序的梳理与系统构建。材料与身体、虚拟与现实的张力,成了他们叙事的核心。更可贵的是,跨媒介能力不再被视为工具,而是融入观念表达的叙事策略,技术素养已成为青年艺术家的“母语”。

Q:“恒稳态群岛”的命名背后有怎样的思考?

A:这个主题是对时代的回应。青年艺术家正处在AI、虚拟现实重构创作生态的当口,他们在不稳定中,用手作的温度、材质的重量重建“恒定”。所以“群岛”既是物理分布,也是创作模型:独立却互联,灵活又坚定。这不仅是作品的集合,更是青年群体面对时代不确定性的集体发声。

Q:如何看待“艺术年轻力”?未来会如何培养与扶持青年艺术家?

A:“艺术年轻力”不是初生的冲动,而是一种在实验中建立秩序的能力。我们一直以“大雕塑”为核心理念,不仅关注物理尺度,更关注艺术的精神内涵与公共性边界的拓展。接下来,我们会继续推动“艺术仓库”平台建设,拓宽路径,拓宽表达边界,把他们的能量引入更真实的社会语境。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版