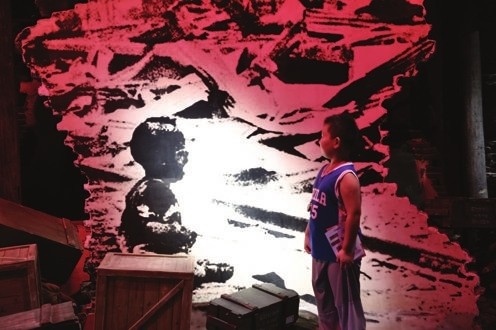

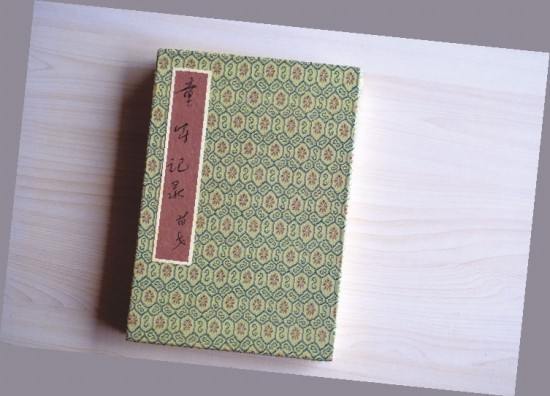

在上海淞沪抗战纪念馆的馆藏文物中,有一册特殊的“战时日记”——《童年记录》。这本泛黄的簿册边缘已有些破损,纸张斑驳,约四五十页,收录了近20篇作文。它们均用毛笔小楷写成,字迹端正,偶有涂改,篇篇都留有国文老师的朱笔批语和等级印章。《童年记录》的作者,是抗战期间就读于重庆北碚小学的苗戈,写下这些文字时,他年仅11岁。这本跨越了近百年的作文簿,成为抗日战争时期中国孩子不屈抗争的珍贵见证。

青年报记者 唐骋华

“最后一课”的震撼与感悟

如今,《童年记录》的主体被妥善保存在淞沪抗战纪念馆的文物仓库里。其中一篇则陈列在展厅的展柜里,供参观者学习。这是苗戈学习法国作家都德《最后一课》时的读后感,也是展厅中最令人动容的展品之一。

《最后一课》讲述了19世纪普法战争后,法国阿尔萨斯地区将被普鲁士占领,当地师生上最后一堂法语课的悲痛场景。这篇小说20世纪初传入中国,因精准传达国家危亡时刻的民族感情,被收录进中小学课本,成为近代中国传播最广的外国文学作品之一。抗日战争全面爆发后,大片国土沦丧,文化主权岌岌可危,这篇课文更像一面镜子,照见中国人的切肤之痛。

“故事里的法国小学生,在国家太平无事时只顾玩耍,对功课毫不用心。等到最后一堂课,才知以前荒嬉不对,想用心学习时,国土已破、祖国的文字不容通用了。此种情形好不令人悲痛!”11岁的苗戈用稚嫩的笔触写下这些沉痛的话语。

作为从上海迁至重庆的学子,苗戈在上海的“最后一课”发生于1937年。11月淞沪会战失利,南京危急,国民政府宣布迁都重庆。此后大批机关、学校、文化团体和民众加入西迁洪流,苗戈一家便是其中之一。年少的他中断学业,随父母离开上海,几经辗转,于1939年迁徙至重庆北碚,进入川中附小北碚小学就读,恢复了学业。

对一个刚从沦陷区逃出,正在经受民族危难的少年来说,《最后一课》的冲击可想而知。这篇读后感,显示了苗戈对“失去”的恐惧和对“坚守”的觉醒。

大轰炸下的学习与抗争

尽管是大后方,但重庆不是世外桃源。自1938年起,日军对重庆展开长达6年10个月的无差别轰炸,造成3万多人直接死亡,损毁房屋无数,企图用恐惧瓦解中国军民的抗战意志。

跑警报、躲防空洞构成了苗戈的童年图景。他在作文中记下了应对空袭的经验:“空袭时,不管白天黑夜,最好进防空洞,或疏散到乡下。炸弹和机枪不讲情面,轻者打伤,重者打死。燃烧弹、毒气弹更厉害,进防空洞也要带防毒器具。还要多带干粮,以防警报久不解除挨饿。”在《空袭后的北碚》中,他写下对家园的深情:“北碚位临嘉陵江,四面环山,风景天成。五月二十七被轰炸后,我祝福你,希望你不要灰心。敌人轰炸后方,正说明我们前线得到了胜利。”字里行间,是面对日寇淫威的不屈服。

烽火中的苗戈从未放松学习。他写道:“国难时期,我们能安住在后方,更能安心求学,这是何等痛快的事。教室座位整齐,同学亲爱如兄弟,师生都努力教学,的确令人赞美。”苗戈还立志做“人上人”。这并不是说自己要高人一等,而是说不做“蛀米虫”“害人精”,为人处世要秉持“实事求是,不尚虚伪”的原则,多为社会作贡献。这篇作文被老师评为“上”等。

面对民族叛徒,苗戈同样立场鲜明。他痛斥汉奸汪精卫:“你的学问、天资比一般人高,但行为却不为人所齿。秦桧与岳飞,一个卖国求荣遗臭万年,一个精忠报国流芳千古。先生啊,你愿做岳飞还是秦桧? 悬崖勒马是时候了。”老师在文末批了“确属佳作!”,并盖上最高等级的“超”字章。而在《血的五月》中,苗戈细数五三、五四、五九、五卅等国耻纪念日,呼吁“用血来洗净五月的耻辱”,老师用四川话批了两个字:“要得!”

不屈信念的见证与回响

晚年的苗戈定居杭州,这本《童年记录》一直被他珍藏。2014年,苗戈将这份承载着特殊记忆的本子捐赠给淞沪抗战纪念馆。如今,《童年记录》主体被妥善保存在文物室,处于恒温恒湿的环境中,而展出的两页《最后一课》读后感,则被放置在“奴化教育”主题展区。

这个展区揭示了日寇的阴谋。上海沦陷后,日军参照其在我国台湾实施“皇民教育”的经验,在占领区强制推行奴化教育:废除中国课本,改用宣扬“中日亲善”“大东亚共荣”的教材,禁止学生学习中国历史和文化,甚至强令使用日语。他们妄图摧毁中国人民的民族认同,培养顺从的“亡国奴”。

苗戈的作文恰恰是日寇阴谋破产的有力证明。他在字里行间对沦陷区儿童遭遇的痛惜,对母语与文化的珍视;他对卖国行径的怒斥;他提出“集钱造军舰、捐糖果钱买飞机、收集破铜废铁”的战时责任……所有这些都印证了日寇的如意算盘终究落空。正如苗戈在作文里写的:“敌人只能压制我们的身,却不能压制我们的心。”

当参观者站在展柜前,看着那稚嫩坚韧的字迹,仿佛能听见80多年前那个中国少年的心声。这本《童年记录》是一份民族即便陷于至暗时刻,连孩童都不曾屈服的见证。那些工整的小楷、鲜红的批语、斑驳的纸页,共同诉说着一个朴素而伟大的信念:绝不做亡国奴。这种信念,支撑着中国人民走过14年艰苦卓绝的抗战,也将永远地镌刻在历史长河之中。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版