【文/青年报记者 丁文佳 图/受访者提供】

90后艺术家刘小沨的工作室在上海松江的一个创意园里。工作室门口挂着“富贵加工厂”的画廊招牌,下方排成一行的是大学毕业前以身边同学为原型创作的肖像画。他的身上充满一股被当下年轻人喜爱的“活人感”:他细数身体上的伤疤讲述童年;将摄影集内页覆盖涂料后当白纸画画;讲自己独创的苦瓜炒饭的做法……他似乎总有讲不完的话,做不完的事。这不,就在临近个展的这几日,作品还等待着整理搬运,一刻也不得闲。

内容重于介质:一场擦除与再现的修行

人们时常对生活视而不见,却渴望在艺术中窥见真理。然而,在欣赏完一件艺术作品后,是否依旧循着旧脚本生活,仍取决于那一刻是否被真正触动。就好比刘小沨工作室窗外的铁轨,总有高铁呼啸而过,轰隆隆的声响过后,顷刻归于宁静。艺术家赋予作品“血肉”,却未必能给每一个观众都带来感动,但优秀的艺术作品,总会扎根在与之共鸣的人身上。

频繁搬家的经历,让刘小沨面对堆积如山的作品时豁然开朗:艺术的价值,难道不在于内容本身?是否必须依赖物质形态才能传递?

这个想法,跟前些年火热的NFT数字藏品不谋而合,但早在2018年,刘小沨就实践了一番。他将一只日常所用的调色盘当成“画布”,坚持365天每日作画。前一日附着的水彩还没干透,能被轻易擦洗,于是这个调色盘每天都会有一副模样。他规定自己须在每天零点前将作品发布在朋友圈,因此那一年调色盘成了他形影不离的伙伴。

他将这一项目取名为“修行”,利用每晚睡前的一两个小时进行,“这对创作要求很高,每天都需要保持大脑活跃,不能重复自己。”当天的见闻、经历都有可能成为入画元素。很多人看到他晒图后想要购买实物,刘小沨打趣道:“你看到作品有了自己的思考,也就是‘得到了’作品,可以直接付钱给我。”

这是一场“去物质化”的实验,他希望观者聚焦内容与理念,而非实物。艺术真正的价值,应生于作品内部,而非市场标签。其实,最关注作品售价的往往是艺术家本人,恨不得作品被画廊或收藏家照单全收,沉醉在功成名就的叙事里。因此,刘小沨的这一行为艺术更像是一场诘问。不少美院同学陆续效仿每天创作打卡,虽然至多只维持了一个月,却印证了“内容为先”的创作态度弥足珍贵。

被洗去的365幅作品只留下影像,由于反响热烈,刘小沨决定在真正的画布上再画一次,取名为“再修行”。这是一次对技法的修行——盘中作画无所顾忌,纸上落笔难免迟疑。“所以我需要在这两种方式间寻找平衡,在纸上也要表现出和在盘子上一样的快意和松动。”他说。

当观众得知这一背景,自然会通过画面联想艺术家在每一天都经历了什么、思考了什么。有人会翻到自己生日当天的那幅画,借由回忆与刘小沨完成一场时空共鸣。2019年,他将这些画面印成10元一张的文创卡片,带到广东深圳的艺术市集:“我喜欢练摊,聆听圈外人的声音。他们的建议往往更接地气,更贴近真实市场。”

乡土烟火:艺术在城门楼上生长

刘小沨的老家在陕西省宝鸡市岐山县。在他出生的村庄有一处建于清代的夯土城门楼,历经风霜侵蚀,早已显出破败的模样。2017年春节,他回家后在城门楼上办了一次小型展览。第二年,他又来了——在铁网上挂了近20张纸本作品,还捎上文创产品。虽然捧场买单的都是亲朋好友,但连续两年举办的小型“个展”还是引起了村民的注意。不久后,城门楼迎来了重修,全部由青砖砌成,后来还有剧组来取景拍戏。

和村民的交流,让他意识到一个小举动竟可以如此振奋人心。故乡源远流长的青铜文明让他很早悟出,那些巧夺天工的器物伴随着超越时代的审美语言,只不过出自寂寂无名的工匠。成名之于艺术家,并不是必要条件。

“小孩子画得没有毕加索好,并不是因为他们没有毕加索名气大,而是创作作为表达想法的手段,需要丰富的感知能力和扎实的知识体系。”刘小沨平时上艺术课时,非常在乎传授方法论,即先调动身体所有感官来观察世界,分析研究,继而思辨,再接实验,最后才是创作。创作完也要再检查这一个研究闭环是否完整和准确,以求积累经验、知识和最宝贵的生命体验。在他看来,这不仅是艺术学的方法论,同样适用于任何学科的学习。

“年轻人需要真干,看天地和人生百态,没有倾注感情的作品不可能是好作品。”刘小沨在接受采访时提及毕加索于1937年在巴黎世博会期间创作的《格尔尼卡》、德国版画家凯绥·珂勒惠支,《汉声》杂志编辑数十年如一日对中国传统民间文化的田野调查……“我们陕西的剪花娘子库淑兰正是被《汉声》发现的”,他对深入生活的态度无比赞同。

从武汉到上海:主动迎接生活的挑战

2018年元旦,刘小沨退了位于湖北武汉的工作室,从湖北美术学院油画系毕业后四年的所有作品,被一辆4.2米长的货车拉到了上海。干净整洁的城市环境、开放多元的国际平台,是他选择上海的理由,“尤其看了很多专业展览,让我很受启发”。

近年来,他发现上海开始有很多闲置空间会寻求与文艺内容的合作,于是他和朋友一起在国企百联创办的百空间·香港路举办了“2024富贵加工厂当代艺术品年货节”,至今已举办了五次,2026年的构想也已提上日程。从小年到正月十五便是每年的固定展期,除了定向邀请,他还在网上广泛征集投稿。不同于传统画廊的定价模式,这里的艺术品价格亲民,十块、百块的作品随处可见。作品种类也贴近大众生活,苏州桃花坞的水印版画、透着年味的春联、融入宠物元素的门神画等,每一件都承载着心意,期待在春节期间为上海市民送上一份独特的文艺大餐。

“在我成长的早期,面向年轻人的优质画廊或其他优秀的中间介质非常匮乏,资金和机会也普遍缺失”,于是他想借助自主经营的展会展示年轻艺术家的作品,为他们的发展寻求合适的渠道。2020年创办“富贵加工厂”时,刘小沨便是抱着这般宏愿:让创作内容的艺术工作者有收入、有保障,有更深入研究各种深刻问题的可能。在“年货节”期间,他明确自己的画廊经营者身份,每天都待在展会现场,放弃回家过年,“如果切换成艺术家身份,我可以不用管作品的现场销售情况和机遇”。他曾经带着实习生做研究项目,整理分析长三角地区十年间所有优秀展览,但由于经费不够而只进行了一年。因此他深知开源的紧迫性,勤于接商业项目、为产品做设计,比如在老字号光明邨的包装盒上就能看到他的设计。世间常有热爱艺术之人,借艺术消解现实生活的逼仄。而刘小沨,却愿意主动迎接生活的不同考验。他开始频繁走进商会、银行、保险公司等机构听课,为的是“把钱的事弄明白”。于他而言,当全身心投入生活、认真解决现实问题时,创作反而无须刻意“添油加醋”,便能自然流淌出最本真的力量。

创作与生活:长幅风景,烟火人生

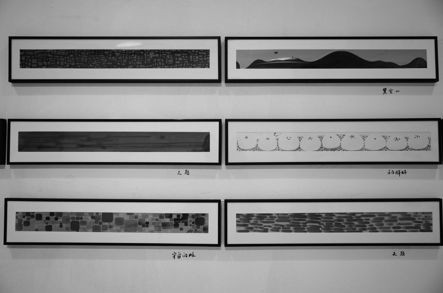

“大风景”是刘小沨创作的母题,他的作品多从家庭关系、时间、哲学、社会哲理等角度切入。“这是所有人类的财富。”他说。目前已经在LUMINA星扬西岸中心进行的个展“大风景三部曲”便整理了2015—2025年在“大风景”这个母题当中的近百件作品。53cm×6cm的画幅在寻常创作中并不常见,以长条形的宽幅视角去描绘风景之“大”,显然是颇费思量。

大学毕业后的第二年,刘小沨前往湘西苗寨生活了大半年,从六月插秧到十一月收最后一拨稻子,正好经历了水稻生长的完整周期。他和苗族人一起生活,一开始画苗家风俗、画苗寨老人。有一次,他偶然看到金黄的稻田里矗立着一棵松树,浑然天成的构图让他跳脱出常见画框。随身带的四开纸被裁成长条,大面积的油画棒色块在纸上尽情涂抹。这是属于小孩子特有的绘画方式,他解释:“如果像素描一样细心勾勒,画面就失去了色彩张力,这也是为什么有时候儿童画更有视觉冲击力。”

对风景的具象还原,便是“大风景”的第一部曲。第二部和第三部则是他回到武汉以及定居上海后,从自然走向内心、从图像迈向哲思的创作轨迹。外星系、宇宙飞船、涂美甲的巨人、三星堆青铜面具……甚至用数字的排列组合为33岁的自己画像,“这幅作品就叫‘自画像’,不同于单田芳评书中‘头戴三叉束发紫金冠’等人物的经典描写,我的画面只有数字1到33,一个数字代表一年”,如此抽象的概念,在他看来也是一种“写实”——人生也是大风景,是承载着思考和审美等活动的雅致场域。

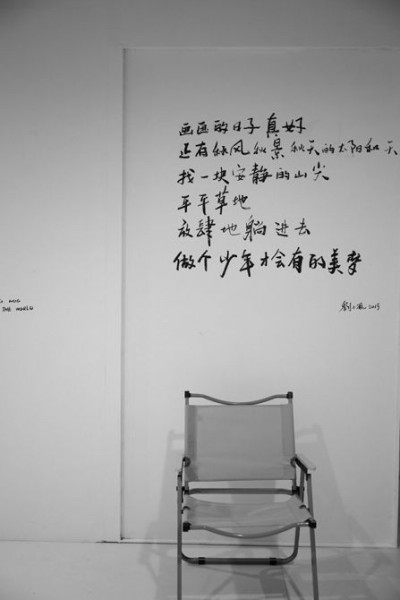

在矿区长大的种种“风景”是他创作的底色,他用画笔探讨和父辈的关系,萦绕于生活场景的煤炭也成为挥之不去的人生符号,他将煤炭设计成元宝形象,并取名“黑金”,以此为基础元素再深入创作。而最初的艺术启蒙,可以追溯至父亲为自家修车铺写的广告牌,全凭自行琢磨的书法似乎成为了刘小沨人生风景的指路牌。“社会哲理观社会,哲理社会度真己”,这是他在一本画册扉页题的词,如今他也爱上了写字,并坚持写诗,以文字补充画面的想象力。

他工作室门口有个大厨房,这也是他对艺术生活的补充。在这施展厨艺招待朋友的一方天地,他自持一套人生哲学,“不想跟对吃都不感兴趣的人交朋友”,因为美食是体验生活比较直接的方式。他这阵子除了来往个展,还在筹备着国庆假期在浙江宁波的美食节,他要摆摊现做现卖“富贵肉夹馍”,甚至还打算游说艺术家朋友加入,“放下身段,积攒创作经费”。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版