昨日,“拾光筑梦,奔赴山海”静安区“安聚人才”大学生挂职实践计划十周年主题活动暨2025年大学生挂职实践结业仪式在共和新路街道社区党群服务中心举行。

经过半年的实践,挂职大学生收获满满。现场还上演了由青年学子自编自导自演的沉浸式情景剧《青春,快请“静”》,全方位展现了青年人才在静安的实践成果与成长蜕变。

青年报记者 范彦萍

一线淬炼

在多维实践中学习与成长

作为复旦大学“中国式现代化青春实践团”的一员,吴优于今年在静安区府办调研科进行了为期六个月的政务见习。她的主要工作是协助进行政策研究、材料撰写以及各项政务活动的组织协调。“这段宝贵的实践经历,不仅让我有机会将课堂所学应用于真实的政府工作场景,更是在基层治理的细微之处,深刻体悟中国式现代化建设的宏伟蓝图。”

短短半年的挂职锻炼,工作内容却无比丰富多彩。她参与了静安区“安聚人才”计划的相关工作。这次经历让她提前接触到公共事务发言的规范与要求,也促使她深入思考地方政府在优化营商环境、服务人才发展方面的具体举措。“我观察到静安区如何通过细致的政策设计和高效的服务机制,吸引并留住各类优秀人才,这背后是区域经济社会高质量发展的强大支撑。”她还协助并主持了第七届“青年与城市”两岸暨香港澳门青年交流活动,引导不同文化背景的青年进行深入而富有建设性的对话。

在调研科的工作,使她有机会接触并参与一系列关乎区域发展前沿和民生热点的内参素材整理与研究工作。这些项目 要求她以全面的视角分析问题,以严谨的态度提炼观点,为科学决策提供参考。稳定币、未来企业家科学家社区、夏令热线……这些不同领域的调研任务,不仅拓宽了她的知识边界,更锻炼了她快速学习、深入分析和综合研判的能力。

同样收获满满的还有复旦大四学生欧令之,学习预防医学的她此次被分配到了临汾街道挂职。当她了解到街道暑托班开设的活动以手工为主,缺乏健康教育方面的活动后,主动联系了学校资源,让社区孩子们当了一回“小医生”。“希望这次科普能让小朋友回家后对祖辈科普更多医学知识。”

“安聚人才”十周年

打造双向奔赴的实践样本

当天重磅发布了多项创新举措,比如“青春+U”礼遇上线——随申办上首发“免申即享”福利包,涵盖滴滴出行、光明城市厨房、西区老大房等12家品牌折扣,用“一码通行”解锁静安美好生活。主办方联合复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海财经大学、上海大学、东华大学、华东政法大学、上海外国语大学、上海师范大学等10所高校启动“聚力提升”计划,创新合作新机制,为青年提供更广阔的成长空间。

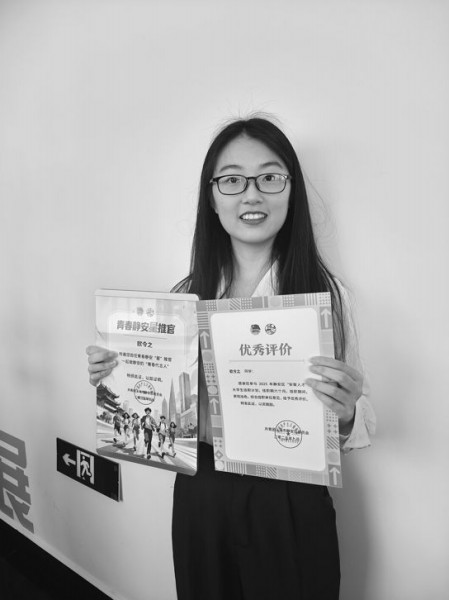

现场还为表现优秀的挂职大学生代表授予首批青春静安“星”推官,希望他们带着对静安“安聚人才”的获得感,做好静安城区的推介。

静安区委组织部副部长、区委编办主任、区公务员局局长施冬云指出,“安聚人才”计划经过十年深耕厚植,已形成“实践锻炼+人才培育+城市融入”全链条培养体系。她勉励青年学子做静安故事的“传播者”、时代浪潮的“弄潮儿”、静安发展的“合伙人”,并向结业学子发出诚挚邀约:“选择不一般的静安,成就不一般的未来。”

早在2016年,静安区就立足区域发展需求与青年成长规律,创新启动“安聚人才”计划,打通大学生到静安实践锻炼渠道。十年来,项目迭代升级,创新推出“长周期培养+项目化实践+数字化管理”模式,岗位周期延长至半年至一年期,挂职岗位拓宽至机关部门、街镇社区、国有企业、两企三新四大类,为青年提供更广阔的成长空间。累计吸引来自复旦大学、上海交通大学等沪上十所重点高校超千名学子参与,很多“挂友”结业后选择留在静安,从“观察者”到“建设者”,从“参与者”到“主人翁”,成为静安与青年“双向奔赴”的生动写照。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版