【文/青年报记者 丁文佳 图/受访者提供(除署名外)】

从冰厂街出发,途经偷鸡桥,走到五云日升楼,拐进香粉弄……这样一条城市行走路线,一定会让大多数人摸不着头脑。除了香粉弄仍保留在地图上,其余地名早已消失。它们分别对应江西中路与四川中路之间、浙江中路与芝罘路交会处一带以及南京东路浙江中路路口。

“上海城市考古”联合创始人陈寒松擅长用历史地名来设计路线,一天傍晚时分,记者在他的带领下走了一条“定制”路线,看看那些尚存的有趣弄堂名。

拆去建筑 路名延续记忆

陈寒松将起点定在浙江中路天津路路口,几米开外就看到了香粉弄的路牌。拐进这条紧贴着南京东路步行街北侧商家后门的弄堂,在傍晚时分只听到餐饮店后厨排风机忙碌的声音,消散数十年的脂粉气早已无处可寻。陈寒松记得前几次来都会路过一家小龙虾店,笑称十三香也算得上是“香粉”。果不其然,依旧营业的店铺香气扑鼻,恰巧呼应了路牌上的“香”字。

香粉弄西起浙江中路、东止于福建中路,全长不到200米,走完不过两三分钟,但在陈寒松的讲解下,这条弄堂的历史在眼前缓缓展开,“1861年,昼锦里开了一家香粉店,名叫‘老妙香室粉局’,规模比当时的戴春林、孔凤春还要大。早前,这家店凭借自创的鹅蛋粉出名;后来实行坊店分开,便将店设于昼锦里,作坊与货栈就开在离店不远的一条小弄堂。”这条小弄堂便得名“香粉弄”。

尚未从想象中的脂粉香中回过神来,龙泉园路已出现在眼前。陈寒松介绍,就在这个交叉路口,据说曾经开了一间老虎灶兼营茶馆,店主以泡茶水来自龙泉的噱头让茶肆声名远扬,不仅让店门前的道路得名“龙泉”,连附近街区也被称为“龙泉园”。

龙泉园路的特色在于窄,虽冠以“路”,却比“弄”“街”还窄不少,可能是上海现存以“路”命名的最窄道路。它从南京东路开始往北延伸,穿过香粉弄和天津路,结束于宁波路。尤以宁波路和天津路之间最窄,一人站在路中间,都无法完全张开双臂。有意思的是,陈寒松还曾考据过相反的例子:名为“弄”却比许多“路”还宽,比如松江老城区通波塘东侧的袜子弄,双向两车道约10米宽,折算起来就是6条并排的龙泉园路。

行至与宁波路交叉口,道路赫然封闭,但蓝色路牌依然挺立,在狭窄环境的衬托下显得格外醒目。“路牌可能是地方记忆的最后一道防线,居民搬离,建筑老去,这是城市更新的必要进程。”虽然陈寒松对旧上海的历史地理了如指掌,却也坦然接受当下。无论是区域还是道路名,它们作为城市的文化沉淀,都可以以不同形式保留下来,如同城市故事集的索引一般。

“比如地块更新后,里面的通道或花园等设施,可以根据地理方位借用旧路名,当然这也是退而求其次的一种方法。”陈寒松还提及一种现存的普遍方式,即居委会沿用老路名。这也让他想到江苏南京,譬如“棉鞋营”路虽已消失,但名字被重新用于“棉鞋营小区”。由此也延伸出有趣的话题,“上海的道路名字往往以‘路’‘街’‘巷’等字收尾,而南京的高家酒馆、钓鱼台、大香炉、螺丝转弯等街巷名却没有后缀”,这种丰富的地名文化能直观地勾起初来乍到者的兴趣,引导他们去深入探索城市历史。

百年物事 于遗忘中前行

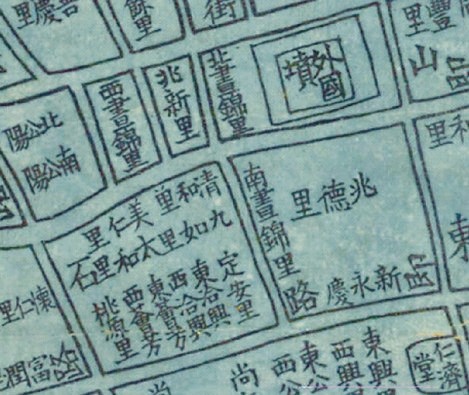

没几分钟就游荡至石潭弄,这里已被划为旧改基地,入口大门敞开,却鲜少有游客驻足。据陈寒松讲述,“石潭”二字其实是“直隶”的谐音。在1947年版的《上海市行号路图录》中记载,在福建中路的东侧,平行紧挨着一条南北走向的小马路,名曰直隶路。这里的“直隶”二字来自一个已经消失的旧省名“直隶省”,后来由于上海话发音的“石潭”与“直隶”相近,便将其取代了不复存在的“直隶省”而沿用至今。

穿过五福弄,很快来到盆汤弄。顾名思义,这里因曾有公共浴场而得名。南京东路450号的蔡同德堂飘来浓郁的中药香,让人不禁想象前方或许正备着一盆盆热乎的药浴。弄堂里仍有商户,还能看到零星晾晒的衣物,为这条古老的弄堂增添了几分仍在继续的生活气息。

陈寒松也揭晓了划进旧改基地的里弄还能“开门迎客”的原因。盆汤弄69号是上海最早的公共厕所之一,建成于1864年。161年后的今天,即使弄堂即将告别,这个公厕依然还在为周边商户和游客提供便利。更有趣的是,这里还有年轻人几乎没见过的“电线木头”——花旗松材质的方形电线杆,至今仍正常运作。

目光顺着电线杆向上,不经意就投向城市日新月异的天际线。即使这里的鼎沸人声已如过眼云烟,但“电线木头”日复一日高昂着脑袋,最下方的石墩底座则撑起一代代人的生活。它们或许不知道,过去恋人们无所事事地荡马路被比作“数电线木头”,而木讷迟钝的人也被戏谑为“电线木头”……于是,当“电线木头”一词逐渐淡出日常语境,“文物”的实感就添了几分。好在还有像陈寒松这样的讲述者,熟知城市历史的关键“线索”,延续着人们的记忆。

走出盆汤弄,拐进天津路,陈寒松介绍道,眼前这些以数字编号的里弄,从前应该都有名字,常藏着好彩头或巧思。比如曾有马德里、新德里、意大里(与“意大利”仅一字之差)等有趣的里弄名,看似洋气,实则无关,更像玩转谐音的趣味,与后来的“阳光西班牙”等小区名异曲同工。

行至天津路179弄,陈寒松熟练地翻出手机里保存的老地图,原来此处叫“恒源里”,便顺势将其定为这趟傍晚漫步的终点。

全程不过千米,却走了足足一小时。或许老街区在拆与建之间,正是路牌这样的历史符号将人们与过去紧密相连。暮色渐深,内心虽渴望跟着这些小路归去,但这蓄势待发的更新进程,何尝不是要更符合时代的幸福承诺。

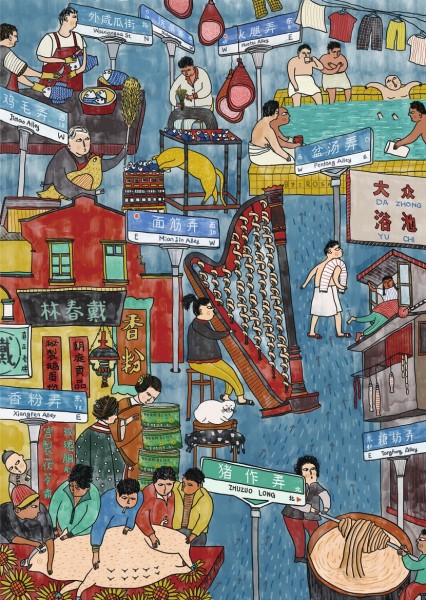

“考古”之行 缘起小石桥弄

照理说,老南市的有趣弄堂名更多,筷竹弄、猪作弄、面筋弄、火腿弄、鸡毛弄、豆市街、外咸瓜街、引线弄、洗帚弄……如今看来趣味盎然,是因其望文生义,字眼简明扼要,背后的历史呼之欲出。比起南京东路一带所见的里弄路牌,这些老南市的地名更早一步踏上了城市更新进程。陈寒松指出,南京东路附近这些弄堂还原出的历史风貌,并不是传统印象的“十里洋场”,而是老上海独有的市井百态,与老南市一样,见证着中国人自己做买卖的繁荣,可谓是“小弄堂里的大上海”。

变迁是城市发展的永恒主题。一向被誉为“真正老上海”的老南市,其具有地方特色的文化现象始终备受关注。陈寒松虽然不是生长于老南市的亲历者,但他对于城市历史的爱好,正源于此处。

河流穿城墙而过,城墙外一段是薛家浜,上有小闸桥,填浜筑路后便形成了小闸桥街、小闸桥弄,后因谐音改称小石桥街、小石桥弄。

陈寒松的母亲小时候就住在小石桥弄,“那时候大家住得都差不多,无非是房间多一个或少一个”,陈寒松外公外婆的住房相对宽敞,但同样没有卫生间。直到1982年结婚前夕,母亲才搬走。陈寒松上小学时,母亲带他去看小石桥弄的旧居,由于一天都没有在那里住过,陈寒松对母亲叙述的生活难处并无切身体会。当他第一次在弄堂里自由穿行,走迷宫般的探索乐趣占据上风,又将亲眼见证的生活环境快速抛诸脑后。反倒是周围这些奇怪的路名,将他引向了时光深处。

陈寒松记得小石桥弄是在2020年左右拆迁的。搜索相关信息发现,今年六月,小东门街道小石桥居委会建制被撤销,其原管辖范围就近纳入了相邻的荷花池居委会。“小石桥”这一名字并没有被保留下来,不过“荷花池”同样透露着上海作为江南水乡的地理特色。

“我记得有本《上海滩野史》,虽然作为小学生读物有些奇怪。”如今被陈寒松形容为“乱七八糟”的书,却为他打开了敏锐的历史触角。后来对他影响很大的一本书是郭沫若之子郭博的摄影集《正在消逝的上海弄堂》,光是书名就让当时还是小学生的他意识到,“大家都需要过更好的生活,城市发展不可逆”。

高中时,陈寒松有了数码相机,但当时他在澳大利亚留学,只能趁放假回上海,带着相机出门记录,“虽然城市更新速度很快,但并不会遍地开花同时进行,只要我的拍摄进度跟上拆迁进度就好。”不知不觉中,陈寒松跟郭博做了一样的事——用镜头记录上海弄堂,镜头首先对准的就是小南门。

还在学校写论文时,陈寒松的课题是研究中国早期流行音乐歌词,如周璇、姚莉等老上海歌星的作品,在这期间,他训练了资料搜集、文本解读的基本功。除了摄影,他还收集了大量票据等资料,这些也成为他后来与志同道合的朋友一起发展事业的原始积累。他们走街串巷,基于考现学概念提出了“城市考古”,在2019年成立了“上海城市考古”团队。由于具备扎实的知识功底,团队受到上海市城市规划设计研究院邀请,共同编纂了《苏州河地名故事》,这本书或许又会成为一些孩子的上海历史启蒙读物。

“我们分享城市故事,不一定能被记住多少,但至少可以培养兴趣,每到一座城市,以有趣的地名、细节等为切入点去探索城市文化。”这些年,他的研究从城区拓展到郊区,“郊区的建筑等城市文化消失得也很快,甚至是在无人关注下发生的”,比起备受瞩目的老南市,这种无声的消逝,或许更令人遗憾。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版