【文/青年报记者 唐骋华 图/受访者提供】

你是否想过,理发店门口旋转的红蓝白灯柱,竟暗藏“托尼老师”持刀行医的“黑历史”?从伊丽莎白一世被蛀牙困扰到路易十四用烙铁“治牙”,微笑成了一大禁忌?而一场由医学进步和法国大革命共同导致的“微笑革命”,又如何颠覆数百年“笑不露齿”的规训?在新近推出中译本的《微笑革命:18世纪的巴黎与牙医》一书中,英国历史学家科林·琼斯从艺术史、文学、文化科学史、医学和牙科出发,讲述了一系列与牙齿和微笑有关的故事。

不会拔牙的“托尼老师”不是好医生

先讲一个冷知识。

你注意过老式理发店门口,通常会挂一盏红蓝白转灯吗?反正我记得,那是我的童年记忆。每次看到这盏灯,“剃头”二字就会从我的脑海里蹦出来。我想,没有比这更有效的“超级符号”了。多年以后我才知道,三种颜色各有寓意——红色代表动脉血,蓝色代表静脉血,白色代表绷带。

那一刻我是感到有点惊悚的。理个发嘛,怎么就要见血?读过英国历史学家科林·琼斯的《微笑革命:18世纪的巴黎与牙医》才恍然,原来在欧洲中世纪,理发师兼做外科医生。挂出红蓝白转灯,表示这个理发师能给患者做手术。

明明在顾客头顶上舞弄的“托尼老师”,怎么舞着舞着竟要把顾客“开膛破肚”了?当时人们的想法其实很简单:做外科手术要动刀具,而理发师用刀娴熟,既然底层逻辑相通,会剪发的自然会动手术。循着这条思路,屠夫、铁匠甚至刽子手都可以当外科医生。事实也是如此。直到18世纪中叶,医学被正式确立为独立学科,理发师、屠夫、铁匠和刽子手才放下手术刀,各安其位。或许是为了纪念曾经的事业吧,红蓝白转灯被理发行业沿用至今。

是不是“细思极恐”?好消息是,如果你的需求只是拔个牙,倒也不必刽子手上阵,去理发店吧,“托尼老师”能搞定。事实上,在理发师承接的诸多外科业务中,拔牙算是最为常见的。因为那时候的人,牙口普遍不太好。

一年疼两次,一次疼半年

“牙疼不是病,疼起来真要命”,可以说是跨越中西、不分畛域的人生感受。特别是在医学落后,口腔卫生知识匮乏的古代,很多人年纪不大,就出现了牙齿松动,牙龈疼痛、出血等症状。

唐代大诗人杜甫,人到中年逐渐掉牙齿,先是“牙齿半落左耳聋”,及至晚年就全掉了。另一位大诗人韩愈,刚过而立之年牙齿就开始摇动,39岁那年一口气掉了六七颗。42岁门牙掉落,从此豁着嘴,不仅说话漏风,还大大拉低了颜值。明朝万历皇帝长期患牙髓炎,牙齿掉了十来颗,还饱受折磨,经常牙疼得吃不下饭、睡不着觉。万历帝数十年不上朝,原因固然复杂,但“牙疼犯了”应是其中之一,至少能作为借口。清代大才子袁枚写过一首诗,直言自己“齿疾半年”,牙疼了半年,可见其痛苦。

当然也有的人牙好胃口好,比如人见人爱的大吃货苏东坡。据说苏东坡善于保护牙齿,每天叩齿36下,还用松脂、茯苓等调配成漱口药粉清洁牙齿。苏东坡一辈子没挨过牙疼的苦,是不是保养得当的缘故,后人难以评断,也或许是东坡居士基因好,生来“牙坚强”,蛀虫都拿他没办法。

目光转向欧洲,人们同样被牙齿折腾得不轻。古希腊罗马时代太久远,暂且不表,就拿16世纪以后的情况来说。英国女王伊丽莎白一世饱受蛀牙困扰,晚年牙齿几乎掉光,只剩几颗黑色蛀牙了。著名的法国“太阳王”路易十四更是牙疼的深度受害者。他不满40岁牙齿就掉得差不多了,拔最后一颗牙时,“托尼老师”操作不当,致其上颌撕裂,只要喝水,水就会通过裂缝直通鼻道,像喷泉一样从鼻孔喷出来。路易十四只得再次召唤“托尼老师”,用烧红的烙铁把裂缝处烫合了。你没看错,是“烫合”,够惨烈的。

不给糖就捣蛋,但……

牙疼的病因有很多,比如不注意口腔卫生、医疗条件落后等。还有一个经常被忽视的问题:饮食。不管是吃得太差还是吃得太好,都不对。吃得太差,长期缺乏维生素、钙等关键元素,会间接影响口腔健康,增加患龋齿、牙周炎的风险。吃得太好也不行,尤其是偏爱甜食,会大大提高蛀牙的概率,并且容易患糖尿病。而牙疼正是糖尿病的常见并发症之一。

上面举的案例中路易十四,就是个甜食爱好者。相比同时代的人,路易十四的牙齿状况恐怕更糟糕。这既有个人体质方面的原因,也和大航海时代后欧洲人更容易获得蔗糖有关。

科林·琼斯在书中分析,中世纪欧洲人,想尝点甜头得靠蜂蜜,或者通过葡萄、桃子等水果摄取糖分。蔗糖则是稀罕之物,价格昂贵,连达官显贵都得精打细算着用。大航海时代开启后,西方殖民者前往美洲,控制了大片盛产甘蔗的种植园,自此蔗糖的生产规模大幅提升。至17世纪,蔗糖已取代蜂蜜,成为欧洲精英阶层获取甜味的主要来源。

路易十四就极度嗜甜,蛋糕、甜酒、马卡龙、冰激凌……简直没完没了。这要是健康不出问题反而奇怪了。据医学史学者研究,路易十四患有严重的糖尿病、痛风等慢性病,牙疼很可能就是糖尿病并发症的表征。

在生产力水平较低,普通人连吃顿饱饭都难得的古代,糖尿病是典型的富贵病,这在中国也是一样的。历史学家根据史料推测,从魏文帝曹丕、唐高宗李治、明仁宗朱高炽、清朝康熙帝等人的症状看,可能都患有糖尿病,而且他们无一例外都出现过牙疼的症状。

你笑起来……不好看

有一首欢快的儿歌叫《你笑起来真好看》,每天早上送孩子去幼儿园的家长都能听到。孩子笑起来自然是好看的——天真无邪,满口小白牙,能不好看吗?可你让一个牙齿(尤其是门牙)脱落的人张开嘴笑试试?就算牙齿齐全,但排布歪扭、颜色黑黄,那也不好看啊。而在没有现代牙膏、漱口液,没有洁牙、整牙技术的古代,这就是大部分人的常态。

这下理解为什么古人把“明眸皓齿”作为美人的标志了吧?因为洁白的牙齿本就难得。要求“笑不露齿”,美观也是考量因素之一。你的外表再俏丽,露出一口烂牙,也难免败坏兴致。从古代的人物画也能看出这一点。

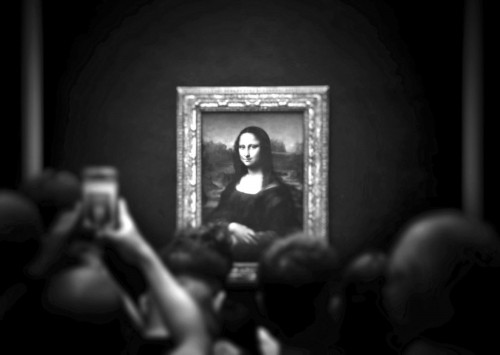

《微笑革命:18世纪的巴黎与牙医》的译者、复旦大学中华古籍保护研究院副研究员王启元注意到:“中国历史上有那么多皇帝像、帝后像以及皇家游乐图,绝大部分人都是不露齿的。西方也一样,油画人物,特别是正装肃立的人物,脸都非常严肃,不苟言笑。”其实也有笑的,但要像达·芬奇笔下的蒙娜丽莎那样闭起双唇。

说起来,笑不露齿最早是为美观,是个审美问题,后来却上升到道德高度,成了一种社会规训。唐代宋若莘、宋若昭所著《女论语》,提出女子“行莫回头,语莫掀唇”:走路别回头、说话别露出门牙,保持文静端庄的仪态。

欧洲发展到严禁哈哈大笑。15世纪荷兰大思想家、著名“毒舌”伊拉斯谟讽刺道:“把嘴张得可怕,笑得满脸皱纹,露出所有的牙齿,狗就是这样笑的。”17、18世纪的法国,无论男女,只要在社交场合,微笑也不行,否则就是伤风败俗。后世将这称作“牙齿的旧秩序(Old Regime of Teeth)”。

但总会有人站出来,尝试打破旧秩序。

她笑起来……真的好看

1787年秋天,著名画家勒布伦夫人在巴黎沙龙展览会上展出了一幅自画像。画面上,勒布伦夫人抱着女儿,嘴角带着愉快的微笑,唇角微微张开,露出了洁白的牙齿。舆论被瞬间引爆。艺术家、鉴赏家乃至巴黎上流社会,一致谴责“这种史无前例、虚伪的露齿微笑”。

两年后,法国大革命爆发,法国人的观念发生了翻天覆地的变化。“牙齿的旧秩序”跟随波旁王朝的诸多旧制度一起崩解。从前,张嘴笑被认为代表了无套裤汉(指城市平民)的粗俗,而法国大革命的基本盘就是无套裤汉,于是原本的粗俗意味被消除,张嘴笑反而成了时髦。

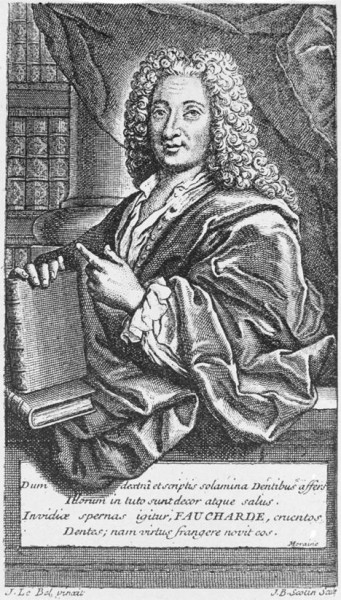

当然根据科林·琼斯的研究,观念的转变要依托于知识和技术的进步,具体而言,到18世纪后期,牙医终于从理发业挣脱出来,成为独立职业。这就不得不提到一位“大牛”——皮埃尔·福沙尔。

福沙尔是一位走街串巷的游医,经常给人看牙齿。他对“托尼老师”非常不满,认为他们打理头发是一把好手,拔牙却喜欢乱来,既不懂医学常识,动作又粗暴,拔个牙经常疼得患者嗷嗷乱叫,痛不欲生。福沙尔则在长期的实践中,摸索出一套不同以往的拔牙方式,能让患者少受罪。

福沙尔还结合当时快速发展的医学知识提出,牙医不要动不动就拔掉患者的牙齿,预防和治疗才是根本,拔牙是万不得已的选择。他主张对牙齿进行日常养护,保持洁净,牙医则要给顾客排齐牙齿,并制作假牙修复缺牙。不过当时的假牙比较重口味,原材料取自大象、海马等动物牙齿,甚至还有死者的。福沙尔还提醒人们,不要牙疼了才想起医生,要定期检查牙齿。

18世纪后期,福沙尔在巴黎上流社会产生了很大影响,人们越来越注重保养牙齿。有证据显示,勒布伦夫人就精通此道,自画像是对此的真实写照。

正因为福沙尔等人的努力,法国大革命导致的观念嬗变才有所依凭。大革命期间,一方面,微笑乃至大笑都不再是禁忌,另一方面,人们对牙齿的护理越来越重视,现代牙科由此兴起,并最终发展成一门独立学科。科林·琼斯管这叫“微笑革命”。遗憾的是,19世纪初波旁王朝复辟,保守思潮死灰复燃,中断了微笑革命的进程。“20世纪,在一系列因素的影响下,包括全新广告的视觉冲击、好莱坞电影媒介的呈现,微笑才真正重新崛起。”科林·琼斯写道。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版