随着第八届中国国际进口博览会日益临近,上海交通大学的进博会志愿者已全力投入岗前培训。在这支朝气蓬勃的队伍中,来自土耳其的人文学院2024级研究生山恒夫,正专注而认真地做着准备。从暑假里的义乌实践团团长到进博会志愿者,对他而言,这是一次跨文化体验的深化,也是对交大青年“架桥中外”志愿精神的生动践行。

青年报记者 刘昕璐 通讯员 韩红蕊 周奚焱

在山恒夫看来,进博会远不仅是一个展会,它是中国主动拥抱世界的象征,是了解中国科技发展与对外贸易的最前沿课堂,同时也是利用自己的多语言能力服务各国企业的国际化平台。当被问及为何选择以志愿者的身份参与进博会时,山恒夫表示,他希望能够以自己的语言能力为砖石,为跨文化理解贡献力量。“我想帮助来自不同国家的人彼此听懂对方。”他说。

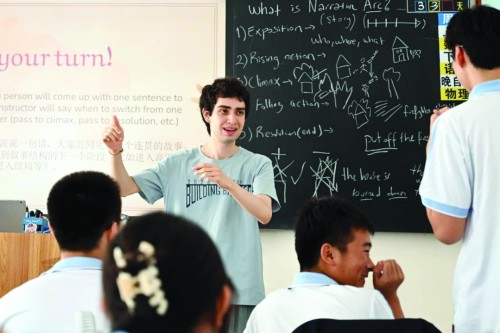

服务国际交流的初心,早在今年夏天的社会实践中就已生根发芽。作为“丝路传文·融汇义乌”项目的留学生团长,山恒夫在义乌国际商贸城这座“世界超市”里,亲身体验了国际贸易的活力。他流利地运用中英双语,帮助外国客商与本地商户沟通,促成了首笔跨境采购订单。在孔子课堂上,他为来自十多个国家的商贸人士教授实用汉语,从“价格谈判”到“合作交流”,从“语言礼貌”到“文化差异”,他让学员们在语言学习中理解中国文化。

“那段时间,我每天都在见证跨文化沟通如何促成实实在在的合作。”山恒夫回忆着说,这让他更加确信,语言不仅是工具,更是连接人心的桥梁。义乌的经历,也让他对即将到来的进博会有了更深的理解和期待。

“我知道有土耳其企业参展,这让我感到格外亲切。我希望不仅能帮助他们更好地融入进博,也能让更多国际友人通过这个窗口,看见一个开放、包容、现代化的中国。”他正在积极准备,熟悉展区布局、精进语言表达、了解各国文化习俗,每一次咨询的解答、每一个指引的手势,都是在搭建一座小小的理解之桥。

“语言有边界,但理解无国界,”他微笑着说,“愿我们都能成为文化的桥,让世界在交流中相遇,在共鸣中共生。”

数说

据上海交通大学团委介绍,第八届进博会志愿者筹备工作自发布志愿者招募信息后在学生当中反响热烈,共收到397份志愿者申请表,经过面试遴选,最终确定会期服务岗志愿者70人,辅助管理岗志愿者2人,储备志愿者5人。入选的志愿者同学来自24个院系,其中还有12名往届志愿者将再次投身“小叶子”团队。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版