【文/青年报特派记者 冷梅 图/受访者提供】

当德国导演卡琳·拜尔踏上乌镇的青石板路时,她仍不敢相信,《人类之城马拉松剧》这部从未完整走出德国汉堡的五联剧,竟然真的跨越了万水千山,在中国江南水乡迎来了异国观众的掌声。

9小时五联剧,7天内连播两轮,挑战马拉松式的观剧体验。戏外,150名中外演职人员也经历了一次漫长的“马拉松”式筹备。卡琳·拜尔将古希腊神话与当代哲思在乌镇大剧院的穹顶下交织融合——这是第十二届乌镇戏剧节的开幕序曲,也是一场始于热爱的文化之旅。乌镇戏剧节走到第十二个年头,在无数个日常中积淀,日渐丰盈,把很多不可能变为可能。

梦想生根,戏剧花开

2013年秋天,四位发起人在乌镇开启了一场惊人的“实验”:在这座以小桥流水闻名的古镇,举办一场国际级的戏剧节。“当时有人说我们痴人说梦,一个国内的旅游小镇,怎么承载得了世界戏剧的重量?”黄磊在今年乌镇戏剧节开幕第二天做客一档播客节目时表达了难以掩饰的骄傲。

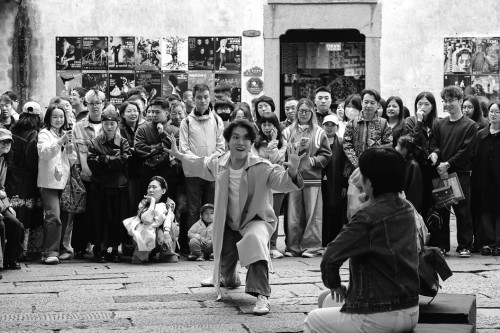

十二载春秋流转,那份“真爱”已长成参天大树。如今的乌镇,每年10月都会化身为一座没有围墙的剧场。今年,15部来自德国、法国、加拿大、挪威、意大利、爱尔兰、澳大利亚、日本、马来西亚的前沿作品,以及10部中国佳作齐聚乌镇,在10个剧场内共呈现71场演出;西栅的街巷间,2000余场古镇嘉年华表演随时可能在转角与观众邂逅;89个中外团队、711名演员,用舞蹈、戏剧、非遗表演,将整个古镇变成流动的舞台。“这是成年人的迪士尼,是戏剧人的狂欢节。”播客主持人在对谈中这样形容乌镇戏剧节。

这份成长的背后,离不开乌镇的胸襟与格局。作为乌镇戏剧节的发起人之一,陈向宏曾许下承诺:“要把乌镇戏剧节办成纯粹的文化平台,交给懂艺术的人来做。”以《人类之城马拉松剧》这部戏为例,演职团队有150余人,仅靠戏剧节的票务收入,根本不可能实现收支平衡。12年来,即便票务收入远远无法覆盖成本,陈向宏和他的团队依然坚守初心,给予文化充分的尊重。“我们要让严肃艺术像空气一样,滋养每一个人。”陈向宏的话,成了戏剧节不变的信条。

更令人动容的,是乌镇人的赤诚。黄磊在采访中透露了一则动人的故事:在乌镇,本职是财务的谢晓芸,每年戏剧节期间都会“变身”为剧场经理,从账本前转战舞台旁,娴熟地调度检票、协调场务。她原先在青年竞演单元所在地蚌湾剧场担任剧场经理,因表现出色,今年被调至可容纳千人的网剧场执掌全局;更有趣的是,3500余名乌镇员工,平日各司其职,到了戏剧节期间却都成为身着统一制服的“小天使”,负责接待国际剧团、引导观众、应对突发状况,化作乌镇戏剧节运转体系中不可或缺的齿轮。

跨越山海,好戏相逢

第十二届乌镇戏剧节的开幕大戏《人类之城马拉松剧》,是这场文化盛宴最耀眼的明珠。这部由卡琳·拜尔执导、汉堡德意志剧院倾全团之力打造的五联剧——《序幕/狄奥尼索斯》《拉伊俄斯》《俄狄浦斯》《伊俄卡斯忒》《安提戈涅》,自诞生以来从未离开德国汉堡,甚至在柏林也未上演过全本,最终却在乌镇完成了亚洲首演。“孟京辉导演当时在汉堡看完戏,就说一定要把它带到乌镇。”黄磊说,“但这部戏实现难度太大了,五部联演,150多人的中外演职团队,搭建舞台只给了6天,哪个戏剧节愿意花这么大的成本?”

可是,乌镇愿意。为了这场跨越亚欧的“戏剧之约”,戏剧节组委会提前五个月派中方导演苏小刚、李鲁卡前往德国汉堡,跟随剧团学习、沟通;又在乌镇本地招募来75名鼓队和歌队的表演者,进行近一个月的排练;最终实现了中德演员的项目共创,完成了这场“史诗级”的大戏,让中国的鼓点与德国的表演碰撞出火花。“你们真的很勇敢。”卡琳·拜尔在开幕前的彩排中不免感慨,她从未想过,这部探讨人类文明命题的巨作,会在遥远的东方找到知音。

10月16日晚,乌镇大剧院座无虚席。当序幕拉开,舞台上只有泥土与细雨,德国演员用精湛的表演,将古希腊悲剧串联起来,用当代剧场语汇重构底比斯城邦的兴衰。这么伟大的人类剧作能够在乌镇“划破长空”,让人不得不佩服组委会的用心。

戏剧节发起人黄磊更欣赏导演的女性视角:“男性导演可能会加入更多元素,追求感官刺激,但卡琳·拜尔很从容,她用简化的舞台,勾勒出人类在空旷之地的孤独与思考。”这场演出,不仅是一次戏剧呈现,更是一场文明的对话——古希腊的神话与中国的鼓乐,西方的剧场美学与东方的水乡意境,在乌镇的舞台上达成了完美的融合。

幕后齿轮,环环相扣

很少有人知道,一场流畅的戏剧演出背后,是无数幕后人员的精密配合。就连剧院上方的字幕都藏着不少匠心。乌镇大剧院的字幕屏连接着后台的字幕系统——这是为多语言剧目专门设置的“实时翻译站”。“话剧表演不像电影,节奏时快时慢,字幕必须跟着演员的台词实时调整。”《人类之城马拉松剧》剧本翻译陈平同时也负责这部大戏的字幕工作,他需要提前将剧本翻译成中文,再根据演员的现场表演,手动敲击键盘,确保字幕与台词同步,以帮助中国观众更好地理解这部古希腊神话。而对于希伯来语剧目,组委会更是专门请了一名希伯来语翻译,全程跟随排练,确保每一句台词都能精准传达。多国剧目,就需要配备多语言字幕翻译,这本身便是一项系统工程。

这种对细节的极致追求,贯穿于乌镇戏剧节筹备的每一个环节。从戏剧节组委会的时间表便可窥见其工作量之庞大。“10月26日闭幕,10月27日我们就开第一次复盘会。”黄磊在对谈中透露,“12个板块,上百个团队,数千名工作人员的工作,都要在一个月内总结完毕,为下一届戏剧节筹备埋下伏笔。”每年12月,戏剧节艺术总监孟京辉团队就开始了“全球寻宝”,穿梭于欧洲的各大戏剧节,寻找最前沿的作品;次年1月开始进入实际对接阶段,与国际剧团敲定时间、合约;2月签订国际剧目,3月梳理国内团队及各个板块;4—5月启动青年竞演报名,7—8月确定所有剧目,召开新闻发布会;9月开始舞台搭建、演员彩排,直到开幕前一天,工作小组还会在乌镇全场域开展现场监督,及时整改每一个小问题。

戏剧节最动人的部分,当属青年竞演单元。从第一届的陈明昊,到如今的林溪儿、佘慕杰,无数青年戏剧人从蚌湾剧场的小舞台出发,走向更广阔的天地。“我们不设门槛,只看创意和真诚。”黄磊说,青年竞演的观众可免费预约或现场排队观看,场外大屏幕还会实时转播,“要让年轻人的才华被更多人看见”。

戏剧之力,改变之迹

十二年来,乌镇戏剧节不仅改变了乌镇,更重塑了中国的戏剧生态。它让严肃戏剧更接近大众视野,让更多人走进剧场、爱上戏剧;它搭建了中外戏剧交流的桥梁,让中国戏剧人看到了世界前沿的创作理念,也让国际社会看到了中国戏剧的活力。“前几届的时候,我们邀请国际剧团来乌镇,人家还完全没有概念,沟通很艰难。而现在,越来越多的国际剧团会主动找到我们,乌镇已经成为中外戏剧对话的窗口。”黄磊说。

毋庸置疑,对乌镇而言,戏剧节带来的不仅是名气,更是文化气质的提升。“如今,即便不是戏剧节期间,也有很多人来乌镇寻找艺术的感觉。”文旅融合不再是口号,而是变成了“白天游古镇、晚上看戏剧”的真实体验。而对黄磊来说,乌镇戏剧节早已超越了“活动”的范畴,成了他生命中的一部分:“它像我的老师,教会我相信高尚、善良,让我用善意的方式对待世界。”每场演出前,黄磊总会从人群中站起来,不厌其烦地提醒大家放好手机,专心看戏,这既是对剧场秩序的维护,也是对戏剧素养与观剧礼仪的无声浇灌。

当第十二届乌镇戏剧节的无人机表演在夜空画出“扶摇”的字样,当来自全球的戏剧人、观众在西栅的街巷间欢呼,黄磊站在“似水年华”门前,看着来来往往的人群,感慨万千:“十二年前,我们只是想办一个让大家开心的戏剧节。现在,它成就了一个梦,一个属于所有人的戏剧大梦。”

正因如此,答案只能是乌镇。

一群有意思的人,怀揣着对戏剧的无限珍爱和文化滋养小镇的远大眼光,十余载不求速效、默默耕耘。这份坚持,终于结出硕果。从中国剧场创作者到当地民众的深度共创,从组委会全年无休的系统筹备,到地方上展现出的胸襟与格局,每个幕后细节都印证着:这不仅是一场戏剧盛宴,更是一个看似疯狂却终被做成的伟大事业。它让乌镇在世界戏剧生态中,占据了无可替代的一席之地。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版