【文/青年报记者 唐骋华 图/青年报记者 施培琦】

对上海小囡来说,大世界是刻在童年里的鲜活印记。

小时候跟着大人穿过那扇熟悉的门,最先奔向的永远是那几面哈哈镜。这些镜子真有意思,有的把人拉得细长,有的压得矮胖,有的让脸蛋鼓成皮球,有的使四肢弯成奇怪的弧度。站在镜子前,我们上蹿下跳、左摇右扭地拗造型。而一旁的父母,抱着看“猢狲出把戏”般戏谑的心态,笑眯眯地看着一群“小鬼头”搞怪。那时我总觉得哈哈镜里应该是有一些秘密在的,否则,怎么能把平常的日子变得如此稀奇,把略显严整的亲子关系变得如此柔软呢?

除了哈哈镜,记忆里还有杂技演员的惊险动作、滑稽戏演员丢出的噱头,以及让孩子们乐此不疲,一直玩到被爸妈揪着耳朵拖走的街机……凡此种种,让大世界带给我一种梦幻般的感觉。

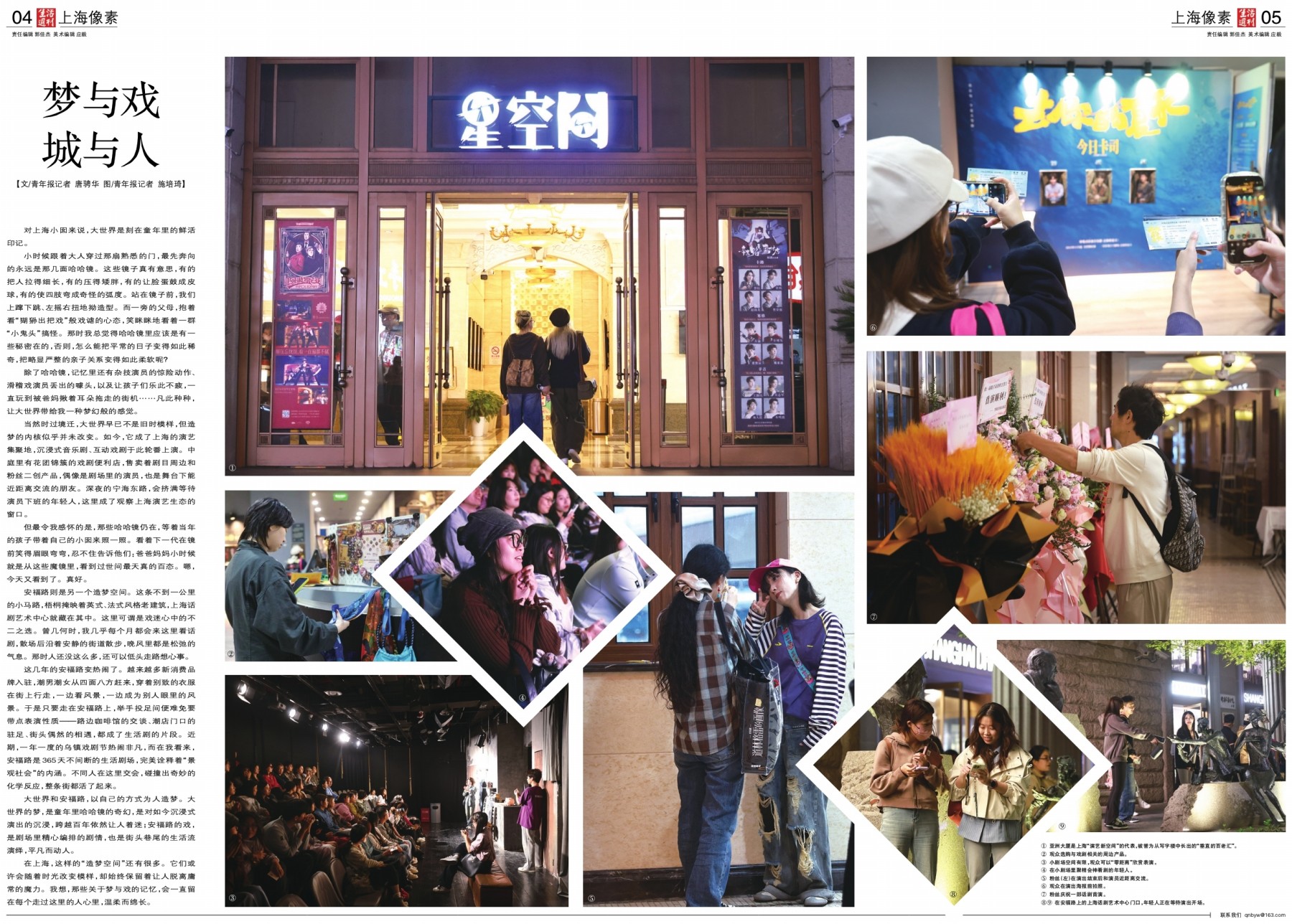

当然时过境迁,大世界早已不是旧时模样,但造梦的内核似乎并未改变。如今,它成了上海的演艺集聚地,沉浸式音乐剧、互动戏剧于此轮番上演。中庭里有花团锦簇的戏剧便利店,售卖着剧目周边和粉丝二创产品,偶像是剧场里的演员,也是舞台下能近距离交流的朋友。深夜的宁海东路,会挤满等待演员下班的年轻人,这里成了观察上海演艺生态的窗口。

但最令我感怀的是,那些哈哈镜仍在,等着当年的孩子带着自己的小囡来照一照。看着下一代在镜前笑得眉眼弯弯,忍不住告诉他们:爸爸妈妈小时候就是从这些魔镜里,看到过世间最天真的百态。嗯,今天又看到了。真好。

安福路则是另一个造梦空间。这条不到一公里的小马路,梧桐掩映着英式、法式风格老建筑,上海话剧艺术中心就藏在其中。这里可谓是戏迷心中的不二之选。曾几何时,我几乎每个月都会来这里看话剧,散场后沿着安静的街道散步,晚风里都是松弛的气息。那时人还没这么多,还可以低头走路想心事。

这几年的安福路变热闹了。越来越多新消费品牌入驻,潮男潮女从四面八方赶来,穿着别致的衣服在街上行走,一边看风景,一边成为别人眼里的风景。于是只要走在安福路上,举手投足间便难免要带点表演性质——路边咖啡馆的交谈、潮店门口的驻足、街头偶然的相遇,都成了生活剧的片段。近期,一年一度的乌镇戏剧节热闹非凡,而在我看来,安福路是365天不间断的生活剧场,完美诠释着“景观社会”的内涵。不同人在这里交会,碰撞出奇妙的化学反应,整条街都活了起来。

大世界和安福路,以自己的方式为人造梦。大世界的梦,是童年里哈哈镜的奇幻,是对如今沉浸式演出的沉浸,跨越百年依然让人着迷;安福路的戏,是剧场里精心编排的剧情,也是街头巷尾的生活流演绎,平凡而动人。

在上海,这样的“造梦空间”还有很多。它们或许会随着时光改变模样,却始终保留着让人脱离庸常的魔力。我想,那些关于梦与戏的记忆,会一直留在每个走过这里的人心里,温柔而绵长。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版