【文/青年报记者 唐骋华】

在医疗技术飞速发展的今天,生老病死依然是每个人都无法回避的命题。然而谈生论死从来不是易事。孔子有言:“未知生,焉知死?”维特根斯坦亦道:“死亡不是生命中的事,因为我们不会活着体验死亡。”大哲思辨尚且如此,凡人又当如何面对?当此困惑之时,便需要聆听专业人士的见解。为此,我们与王一方展开对话。以“生命哲学”为基底,从对生命的叩问到有质量生活的倡导,从躯体疼痛到心理困境,再到通过体验与思考超越苦难,王一方直指当下生活与意料之中的痛点,引领我们重新审视生命的意义、死亡的尊严,在科技与人文的交汇处寻回对生命本真的敬畏与关怀。

生命长度与品质的权衡

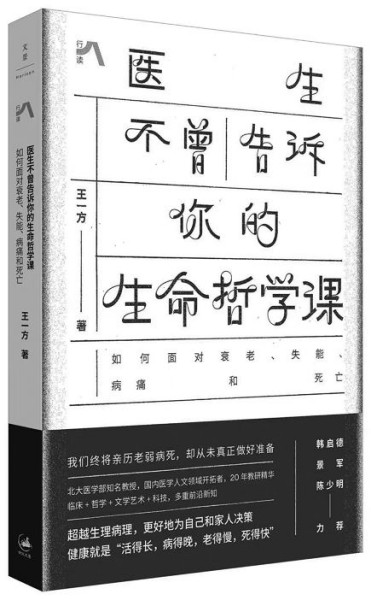

青年报:您长期倡导“生命哲学”,您的著作《医生不曾告诉你的生命哲学课》也以此为主题,那么究竟什么是生命哲学?我们为什么要从哲学的角度去看待和理解生命?

王一方:我想首先阐释一下“生命”这两个字。“生”是生生不息,我们每个人来到这个世界上,都希望有活力、有潜力、有动力,生机勃勃;“命”则是一个更复杂的概念。它不同于生物科学讲的生命,生物科学是把人“物化”了的,关心心跳、呼吸这些生命体征,但我们讲的“命”,其实是一个人在独自叩问:为什么我要来到这个世界,我存在的意义和价值是什么?

如果疾病降临,我们会问为什么别人不生病而我生病?我曾经是一个肿瘤科大夫,患者经常会问我:为什么我得癌症而别人不得?这背后,有很深刻的从生命体验抵达生命哲学的“摸高”过程。如同打篮球要摸高,其实每个人在人生中也要摸高,去触碰自己能够到达的高度。因此,我认为生命哲学不只是老年人应该关心,任何人都要面对生老病死。当然,年轻人不会立刻面临死亡,但他们要经历和亲人的离别,这是不可避免也是极其痛苦的事,需要认真对待。

青年报:说到和亲人离别,无论在影视剧还是在现实生活里常常见到这样的场景:老人弥留之际,家属却坚持让医生施尽医疗手段,导致临终过程漫长而痛苦。您曾是临床医生,对此情景应该不陌生,那么今天站在“生命哲学”的角度,您如何看待?

王一方:是的,我确实亲历过很多这样的场景。作为医生,我当然尊重家属的要求,但我会自问:仅仅为了让患者多活一些时日,就要让他承受那么多痛苦,这真的符合医学伦理吗?根据我的临床经验和调研,很多老人其实是想得开的,嘱咐子女在其临终前尽量减少痛苦,可一旦被送进ICU(重症监护室),他们就身不由己了,因为有些子女会坚持要医生不惜代价地延长老人的生命。

青年报:真正面临死亡的人已经做好了死亡准备,往往是子女无法接受,结果延长了他们的痛苦。不过,我们总是希望亲人多一点时间陪伴我们,这又是人之常情,其中的平衡我们应该如何把握呢?

王一方:主要还是观念问题,我们是单纯追求生命的长度,还是生命的质量?有人觉得活得越长越好,但没有质量、没有尊严地活着,你真的向往吗?斯威夫特的《格列佛游记》写过一个能活到1000岁的长寿群体,叫斯特鲁德布鲁格。格列佛羡慕他们,觉得他们很幸福。结果斯特鲁德布鲁格的人告诉他,他们会像正常人一样衰老,活到七八十岁已经耳聋眼花,牙齿也掉光了,过得很辛苦,还被人嫌弃,一点也不幸福。

所以我们有必要区分两个概念:一个叫长寿,一个叫健康长寿。在生活水平极大提升、科技飞速发展的当下,活到七八十岁不是问题。上海是一个老龄化社会,有很多百岁老人,家庭生活品质比较好的基本上都能活到90岁以上,因为他们对心脑血管病的预防和对突发事件的防范都做得很好。问题是能不能做到健康长寿?比如一个人能活到90岁,但从82岁起健康急剧恶化,人生的最后8年生活品质很差,这种状况仍然是非常糟糕的。

人生终局,艰难的抉择

青年报:但对家属来说,有百分之一的希望就要尽百分之百的努力,而且现在医学那么发达,或许一种绝症拖着拖着就出现特效药了呢?

王一方:我管这叫“拔河心态”。什么意思呢?我们经常讲医生是跟死神拔河,可事实上道高一尺,魔高一丈,人终有一死。医生跟死神拔河,从来就没赢过。我也会跟家属说,你让我拔河我可以拔,但你考虑过绳子的感受没有?其实病人就是那根绳子啊。最后绳子被拔断了,病人才是最受罪的。

我们要考虑绳子的感受,那么我觉得可以考虑开家庭会议,讨论如果那一天来了,我们应该怎么办。其实老人都知道那一天是指什么,不用忌讳。我们知道现代医学有很多办法,比如心脏不行用心肺机、呼吸机,肝脏不行用人工肝,肾脏不行用人工肾,不能吃东西就用肠外营养,这些措施既费钱又痛苦,没有生活品质。如果老人提出你们不要给我插管、上呼吸机,不要这样技术化生存,那么我们就应该尊重老人的意愿。这是很重要的。

青年报:这是对病人和家属都好的方式,但我想,还是有些人转不过弯,觉得这样是不尽力,会有内疚感。

王一方:我分享两个案例,都是癌症晚期老人的,可以比较一下。一位老人召开家庭会议后全家达成共识,先陪老人回老家看看,回来以后安排保守治疗,进入安宁病房。安宁病房不再进行病因抢救和治疗——既然癌症已无法治愈,便不作干预,只进行症状治疗,缓解疼痛、呕吐、谵妄等症状,最大程度减轻痛苦。临终前老人把子女召集到身边,给每个人三句忠告,相当于留下了爱的遗产,把生命的精华都传递给子女。老人在安宁病房住了11天,花了3万多元,最后在音乐中离开人世。

另一位老人被家属送进了ICU,插管、用进口药,活了31天,花费超过100万元。关键在于,ICU有严格规定:为了预防交叉感染,亲人不能探视,只能通过监控摄像头查看病人的情况。不看还好,看了更令人心碎:老人整天望着白茫茫的天花板,眼睛发直,茫然无措,最后独自在ICU里去世。这是真正的不告而别。相较第一位老人——亲人环绕道别,了却遗憾、诉说遗愿,我相信多数人都会做出自己的判断和选择。

青年报:您刚才提到了安宁病房,它花费的成本可能只有进ICU的十分之一,而且老人最后的体验会更好。

王一方:是的,这些年我一直在倡导安宁病房、安宁疗护。现在中国人将大量的财富用在生命的最后半年,换来的却是老人的痛苦,某种意义上说,到最后那一刻,延长病人的生命就是在延长他的痛苦。这种状况应该有所改变,所以我们需要更多安宁疗护的供给。上海在这方面做得是比较好的。但是,在全国范围内安宁疗护还是有很大的缺口。我国每年大约有1000万人逝世,其中癌症患者约占三分之一,340万人左右,能够进入安宁疗护通道的大概只有30万人。

青年报:可能欠缺的不只是安宁疗护,现在患者普遍觉得医院冷冰冰的,体验感不好。

王一方:这是现代医学的问题,我称之为医学现代性的“魔咒”——医生越来越忙,患者却觉得他们不近人情。过去医学可能没有那么多的高技术,也没有那么多药物,更多的是一种抚慰、陪伴、见证和安顿。医生摸着病人的额头、拉着病人的手,倾听他们诉说衷肠。今天很多医生都是眼睛看着电脑,就开出处方单和检测单,不听你讲故事,缺乏真正心灵的呼应。所以我一直呼吁医生要提高人文修养,首先就是要愿意倾听病人唠叨。我们把它叫叙事,任何一个病人都有眼泪要流、有故事要讲,我们要让他们讲出来。

体验疼痛,理解疼痛,超越疼痛

青年报:您的书里有一章叫“咀嚼疼痛”,从不同角度讨论了疼痛,认为如果缺乏对疼痛的了解,就不可能对生命和死亡有真正的理解。疼痛为何如此重要?

王一方:人一生都跟疼痛甚至苦难相伴,理解疼痛是一个人心灵的成长过程。提到疼痛,我们最日常的体验可能是牙疼,俗话说“牙疼不是病,疼起来真要命”。女性还要面临痛经、分娩等疼痛,这些都是躯体层面的疼痛。还有心理疼痛,比如年轻人失恋,心如刀绞。再比如职场很“卷”,有些人想“躺平”,这其实是对心理疼痛的一种回避。

根据我的观察,今天躯体疼痛变少了,毕竟生活条件变好了,很多苦都不必吃了。但与此同时,人们的敏感度更高了,可能因为一点小事就会觉得疼痛。从前的人七级疼痛都不一定有什么反应,今天的人三级疼痛就要命了。另外,过去的疼痛更多和身体相关,比如饥饿、寒凉,今天的疼痛更多是心理层面,更多是关系性疼痛,比如上下级关系、亲子关系、夫妻关系等。所以有必要重新定义疼痛,不仅是躯体疼痛,还要去理解更复杂、更立体的疼痛。

青年报:躯体疼痛通常用药物缓解,但如果是更复杂的心理疼痛呢?

王一方:心理层面的疼痛就要做心理咨询了,当然还有文学和音乐。文学是具有很强的疗愈功能的,比如你读马尔克斯的《百年孤独》,领悟生命背后的宏大规律,心情就会好很多。相比而言,短视频过于碎片化,可供消遣,文学才是对苦难的最大疗愈。另外便是音乐。我前面提到的那位进入安宁病房的老人,临走前听的就是《红旗颂》,这首歌里有一种豪气、勇气,那是他生命的底色,非常能安顿心灵。

青年报:您主张年轻人主动去体验疼痛甚至死亡的感觉,有点“没苦硬吃”的意思,这样做有什么好处吗?具体有什么体验的方法吗?

王一方:倒不是为了“没苦硬吃”(笑),我的意思是,有过体验,你的理解就会更真切深刻。极限运动就是很好的体验,比如攀岩——过程有点像生孩子,因为任何一个支点都要用尽你全身的力量,身体上、心理上都很痛苦,但攀上去的那一刻特别愉快,痛并快乐着。

还有就是自由潜水,即憋气潜入水下。你可以选择一个温暖的下午潜水,随着你潜到20米、30米、40米,你会觉得越来越冷、越来越黑,于是越来越渴望温暖、渴望光明。另外,你潜入水下后,潜伴在上面牵着绳子,你摇3下绳子,他知道你在底下有问题,就会马上把你拉上来。你们成了生死之交,这时候你会渴望交流、渴望友谊。我们讲把人置于悬崖上,才能穿越苦难,超越疼痛,最终理解生命。潜水就是这样一个过程。

Tips

安宁疗护(hospice care),亦作临终关怀,始于英国医护工作者西西里·桑德斯夫人。长期护理绝症患者的经验使桑德斯夫人深刻认识到,病人的痛苦不仅来自生理疾病,还源自精神、心理及社交等各个层面,因此单纯地缓解肉体痛苦远远不够,他们需要全面而细致的关怀。1967年,桑德斯夫人创建世界上第一家安宁疗护机构——圣克里斯托弗安宁医院,致力于改善临终者的生存状况,努力减轻他们的痛苦。

王一方

医学人文学者,北京大学医学人文学院教授。主要研究生命哲学、技术哲学、医学思想史、叙事医学,著有《医学人文十五讲》《医学是什么》《中国人的病与药:来自北大医学部的沉思》《反弹琵琶:医学的现代性批判》等,主编“医学人文丛书”。

首页

首页

放大

放大 上一版

上一版