“小人物”讲述“大历史”:原来陕西北路、江宁路,有这些秘密……

《江宁路》(片花)

“一条马路,记得多少多少多少多少双鞋子踏伊过;一场梦,分着多少多少多少多少份各人归各人去做……”这是沪语词人郑耀华专门为“城市之路”纪录片系列创作和演唱的充满海派文化意境及人文情怀的主题曲《轻静慢远》。

吴侬软语的吟唱声,勾起了人们对于城市历史的记忆。镜头缓缓推进,对准了上海人再熟悉不过的陕西北路和江宁路。

从3月18日起,由上海广播电视台东方卫视中心与静安区文化和旅游局联合推出的“上海•路”系列纪录片项目两部新作——《陕西北路》与《江宁路》每晚20:00在艺术人文频道与观众见面,揭开了这两条上海老马路的前世今生。

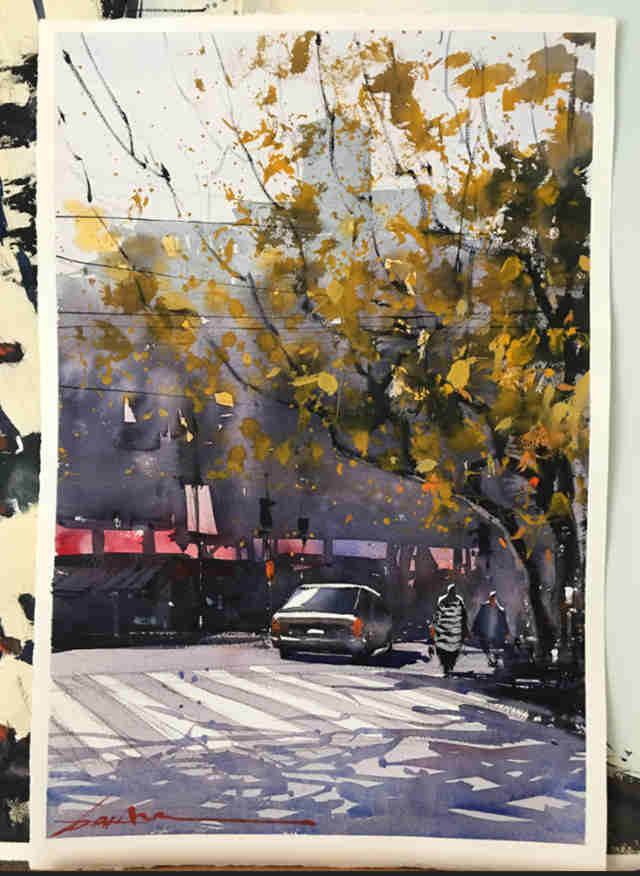

“速写上海”社团群友Tina/绘

青年报·青春上海记者 范彦萍/文

“上海·路” 复原马路周围建筑中的故事

2018年年初,纪录片《愚园路》播出后迅速走红,让上海市民惊觉,原来马路也可以那么美。大街小巷的尽头不仅藏着市井故事,还有那一幕幕被尘封的历史。

时隔一年,《陕西北路》《江宁路》也同时问世。这两部纪录片的制作历时将近1年,期间导演组走访了百余位历史的亲历者,通过对多位专家学者的采访,生动地复原出两条马路周围的建筑中发生的故事。

阳光穿过高高的梧桐树,投下斑驳迷离的影;吴侬软语哼出岁月温度,讲述那些并不如烟的往事。伴随着充满历史感的镜头,观众仿佛已经走在陕西北路、江宁路上。纪录片采用“多线索递进式”叙述结构,以少为人知、感人至深的人文故事,具有电影质感的摄影镜头,生动鲜活的纪实抓拍跟拍,呈现出“海纳百川、融贯中西”的百年老街的历史风貌。

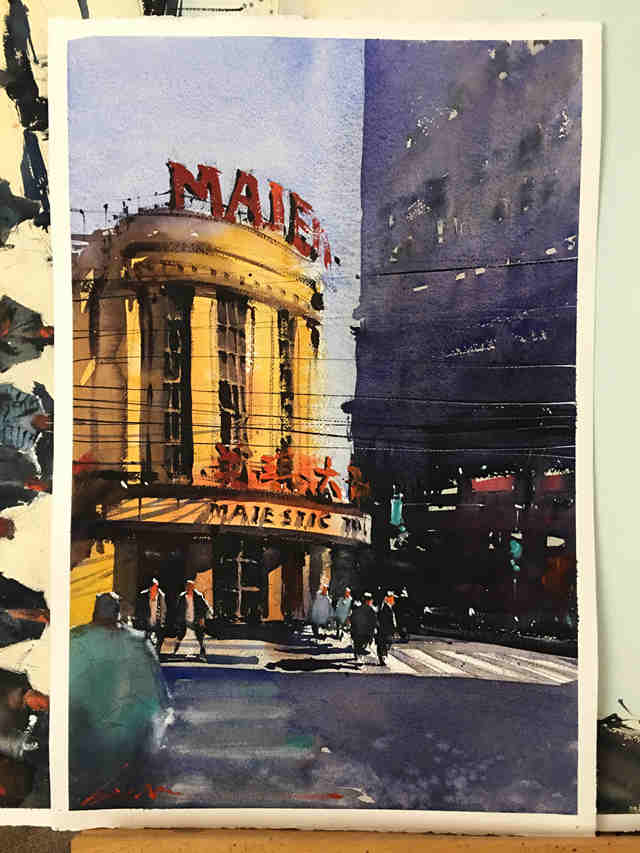

“速写南京”社团来参加上海活动的群友“大猫”/绘

此次播出的《陕西北路》《江宁路》共5集,其中《陕西北路》3集,《江宁路》2集。通过纪录片的镜头,和抽丝剥茧般的史料钩沉,纪录片里陕西北路上的太平花园、马勒别墅、西摩会堂、荣宅、宋氏花园、上海大学遗址、许崇智住宅;江宁路上的中共中央秘书处机关旧址、观渡庐、美琪大戏院、大华饭店、新仙林舞厅、梅龙镇酒店的历史,以及发生在这些建筑背后鲜为人知的故事一一呈现。

值得一提的是,《陕西北路》《江宁路》的镜头不仅关注风云跌宕的历史大变局,也关注充满温度的大时代中个人命运的辗转沉浮;不仅关注镌刻在岁月长河中的历史印记,更关注从历史走向当代、面向未来的都市文化生活。纪录片里,已经在陕西北路上生活了80多年的杜老先生娓娓道来马路上发生的鲜为人知的故事。上世纪三十年代中期,年幼的他或许无数次经过这里,和其他人一样,他们的目光都会被拐角处的一幢城堡式建筑所吸引。远远望去,它斑斓别致,犹如一座梦幻城堡。时光荏苒,陕西北路已经不再是昔日的陕西北路,多了世事浮沉,但时尚依旧,仍是上海市中心最靓丽的一条马路。

童年时曾在太平花园居住的罗先生对这条街有着特殊的感情,后来他因故搬走,2000年再回此地时,往事并不如烟。

从被访者的讲述、沿路老住户的归去来兮中,可以感受到新老上海人对于上海的老马路、对于城市文化难以割舍的深厚情感。

《陕西北路》(片花)

接地气 小人物讲述大历史

“上海历史文化积淀非常深厚,很多马路看上去是行走的通道,其实汇集了很多人文故事。”看毕纪录片,静安区文旅局副局长张众心绪难平,“这是一部精良之作。以往虽然也对上海的马路有宣传,但如此系统地深入挖掘马路上居住的普通人的故事还是第一次。纪录片找到了生活了80余年的老居民,陕西北路中国历史名街活化幕后的故事,从普通人的视角来讲述上海历史文化的演变和发展。这样的宣传更接地气,可以更好地走入老百姓的心里。因为这些发生在自己身上的点点滴滴的故事,更容易引起大家的共鸣,获得理解和认同,小故事里折射了大历史、大背景,让公众更好地来认知城市内涵、如何更好地去保护历史建筑,引发更多人参与其中。”

静安有很多路,为何想到选择这两条?张众透露说,静安有不少特色马路,选择的过程十分困难,但这两条马路能脱颖而出有其不可替代的地位。以陕西北路为例,其新闸路—巨鹿路段其精华所在,曾入选2013年第五届中国历史文化名街,也是上海仅有的三条中国历史文化名街之一。该路段短短近千米云集了名人旧居、典型风格建筑、革命遗迹等历史文化景观近20处。“这条马路上蕴藏了上海开埠以来很多重要的历史人物、历史事件,既有红色文化,又有海派文化。有很多故事是市民还不太了解的,我们以后要加强宣传。”

“大猫”/绘

至于江宁路,张众认为,它虽不如南京路关注度较高,但也有很多历史。比如江宁路原名戈登路,是为了纪念劝降太平天国将领的英国人戈登而命名。这条路上还有中共中央秘书处机关旧址、美琪大剧院等。“其实静安有很多这样深厚历史的马路。我们希望将它们介绍给公众。”

在长达近一年的时间里,静安区文物保护管理中心副主任王超君对这部纪录片给予了持续的关注和支持。“这两部纪录片纳入了静安区文化发展基金支持项目。我们希望让更多的人看到这两部片子。片子里很多都是小人物,充满了浓浓的人情味。”

片子里,上海史专家、上海市地名学会副理事长薛理勇对这两条马路上的历史事件如数家珍。当年,英国人戈登成功劝降太平天国将领,却因为李鸿章的背信弃义与之反目,辞掉了洋枪队的职务,晚年李鸿章到了英国后拜祭了戈登的铜像和衣冠冢,表示对他的歉意。李鸿章回来以后,戈登重新被人提起,这条路建成以后,就把它命名为戈登路。

“这两条路上的地标性建筑很多,江宁路上为首的知名建筑就是美琪大剧院。陕西北路的地标性建筑太多了,有单幢国宝级建筑马勒别墅、知名度较高的何东公馆,它原先的主人叫何东,他们的后代都是巨富。此外,赫赫有名的荣家老宅、宋家老宅等建筑都保存得很好,陕西北路之所以能被评为历史文化名街,与它的建筑基本保存完整分不开。”薛理勇介绍说。

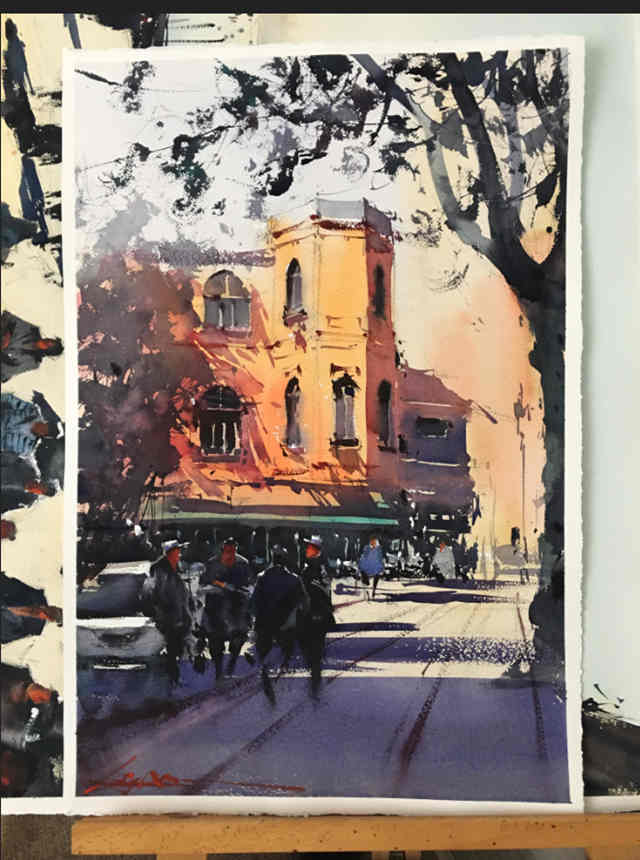

“速写上海”社团的群友Tina/绘

专访 制片人张赉:马路是城市的经络血脉

陕西北路、江宁路,这是上海人特别熟悉的两条马路。但是,你真的了解这些马路的前世今生吗?推开路边那一扇扇镌刻着岁月印记的大门,门背后又有哪些鲜为人知的故事呢?近日,青年报·青春上海记者专访了《陕西北路》《江宁路》制片人张赉。

记者:以往大家可能更多的会关注上海的老建筑,城区的变化,极少有人将目光对准上海的马路。请你谈谈“上海·路”系列纪录片的创作初衷?

张赉:上海这座城市中,大大小小、纵横交错的马路中,川流不息的正是文化的根与魂。“上海·路”系列纪录片,则正式通过对这些马路的寻路问源,找寻上海这座城市的文化底色。马路是城市的经络血脉,纪录着城市的过去、当下和未来。将发生在这些历史文化名街上的故事,和它们在新时代的发展记录下来、呈现出来、传播开来,是当代文化工作者、是媒体人的历史使命。

记者:上海有成千上万条马路,继愚园路后,你们为何会想到江宁路和陕西北路?

张赉:选择陕西北路和江宁路的拍摄也是一种不期而遇,是源于我们和静安区文化和旅游局的合作。我们将持续把马路拍成富有人情味、不断新生的老街。

记者:说起上海的马路,可能更多人想到的是马路上的建筑,一些著名地标。但在此次的纪录片中,大量采访了居住在马路上的居民、一些建筑的管理者等,用人来穿针引线,讲述百年历史。可以谈谈为何会想到将人物采访作为叙事手段?在选择人物时,有哪些标准?采访时有哪些困难?

张赉:纪录片的根本就是说好人的故事。如何选择人物就要看导演的功力,首先要了解这条路,学会和人打交道,如何去说服拍摄对象,如何去寻找曾经和将要发生的故事,如何运用画面来表达思想,让建筑和人物相融合才会鲜活。

记者:上海有64条“永不拓宽”的道路,分布在上海历史风貌街区中。您觉得这些马路有着什么样的文化沉淀?今后会否拍摄更多的马路?

张赉:江南文化是海派文化的母体和底色,海派文化赋予江南文化“现代性”;红色文化是海派文化的灵魂,它以海派文化为内在景深,又决定着海派文化的历史走向。而这些文化的具体展现,就在上海纵横交错的马路之中。

《上海·路》是系列文化纪录片,会继续拍下去。已经在进行中,要感谢相关政府部门的大力支持,项目才会得到推进。

“大猫”/绘

花絮 海派作家朱惜珍眼中的陕西北路和江宁路

海派作家朱惜珍曾写遍了上海64条永不拓宽的马路。每一条马路她都走过,每一栋建筑都进入过。

家住静安区的她对陕西北路、江宁路这两条马路分外熟悉。“我是比较早写陕西北路的作家之一。陕西北路是历史文化名街,有很多老房子,是老上海的洋人街,住过许多外国人,西摩教堂、太平花园一带曾住了很多犹太人。一路上走来的20多处建筑都是可以阅读的,宋美龄出阁前就住在陕西北路上,蒋介石曾在那里向宋美龄求婚,他们的婚礼也是在那里举行。如今的陕西北路上遍布了不少特色时尚咖啡馆,时代沧桑,当时的陕西北路就是一条很时尚的马路。”

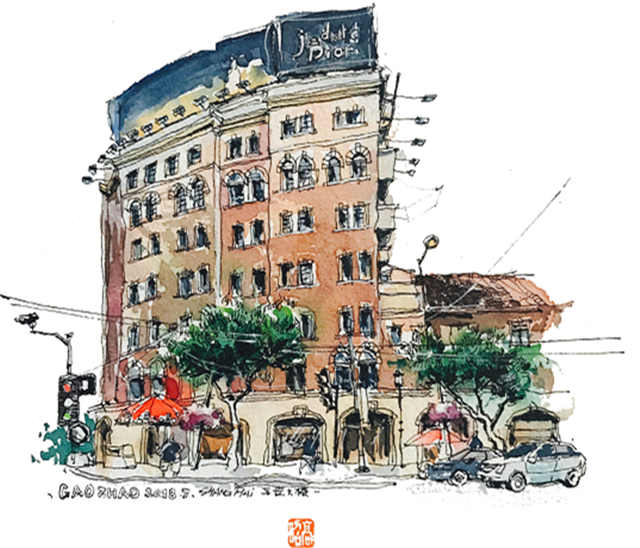

“大昭”/绘

“荣家老宅非常华美,宅内的彩色玻璃考究非凡。从建筑中能看出主人的个性,可见荣老先生是非常浪漫的人。漫步在这些老房子里,就好像和曾经住过的主人对话。这几部片子拍得非常精致。”朱惜珍表示,马路与马路间其实是相通的,漫步在这些马路上,她深深地懂得街区是可以漫步的、建筑是可以阅读的。“上海这些永不拓宽的马路我都踩点过,我喜欢一个人漫步,有时候短短的一条路可以走上一天。”

十几年前,喜欢“荡马路”的朱惜珍一个人走在马路上,孤零零地拍照、赏景;十几年后,申城一群像她一样喜爱上海马路的年轻人开始了徒步活动,速写上海,用手中的笔绘下美丽街区。

青年报·青春上海记者 范彦萍/文

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐