覃重军带领学生将酵母染色体“16合1” 科学研究要有远大的“梦想驱动”

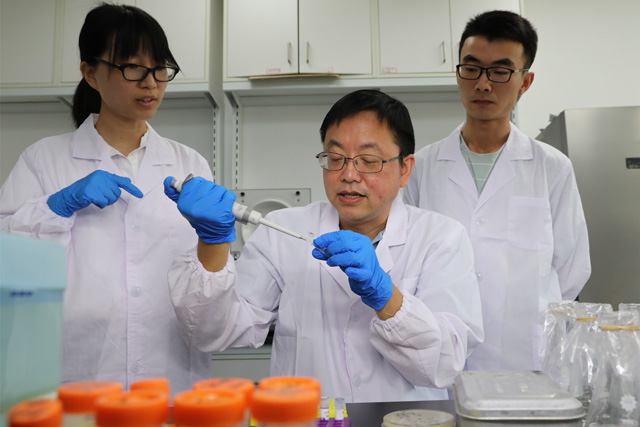

覃重军(图中)指导学生做实验。受访者供图

科学研究的境界是什么?“60后”中科院分子植物卓越中心/植生生态所研究员覃重军将之定义为:伟大、开创、前沿、混饭。正是他,做了一件“介于开创与前沿之间”的事:带领学生将酵母染色体“16合1”。前两天,他再次把这个定义发给他的“80后”“90后”学生们看了一遍,他想告诉年轻人:科学研究不能混饭吃,要有理想和追求,中国科学家要树立远大目标:努力从前沿,走向开创,甚至伟大。

青年报记者 郭颖

大胆想象、小心求证

使中国“人工生命”研究从跟跑到领跑

覃重军是中科院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所研究员,同时也是中科院合成生物学重点实验室主任,主要从事合成微生物、药物生物制造、放线菌分子遗传学等方面的研究。

覃重军有一项最“牛”的科研成果:在国际上首次人工创建了自然界不存在的简约化的生命——仅含单条染色体的真核细胞,这是继上世纪六十年代人工合成结晶牛胰岛素和tRNA之后,中国学者再一次利用合成科学策略,去回答生命科学领域的重大基础问题,为人类对生命本质的研究开辟了新方向。

先让我们了解一下为什么说这一科研成果非常“牛”。自然界的生命分为两大类:真核生物与原核生物。真核生物如人类、动植物、酵母菌和真菌等,通常拥有多条线型染色体;而像细菌这样的原核生物,通常只有1条环型染色体。

在真核生物中,染色体的数量因物种而异。例如,人类有46条染色体,猿类有48条,狗有78条,酿酒酵母则有32条(单倍体16条)。为什么会存在这种区别,特定的染色体数量是否给物种提供了某种优势?

想解开这样的生命之谜,必须要选择适当的研究对象。覃重军把目光放在了模式真核生物酿酒酵母上。他提出了一个大胆的想法:能不能把酵母的染色体简化成跟细菌一样的单条染色体?如果把所有的遗传物质都放在这条染色体上,细胞功能是否会受影响?

为了创建这个“极简”酵母细胞,从2013年开始,覃重军率领他的团队埋头苦干了近5年。他们利用基因编辑技术CRISPR-Cas9,切掉酿酒酵母基因组内大量的重复序列,并敲除原染色体的多个着丝粒和端粒,最终将酿酒酵母的16条染色体首尾拼接合成为1条超级染色体——它的长度接近原最长染色体的10倍。

更令人惊奇的是,尽管人工酵母的染色体三维结构发生了巨大变化,但它依然具有代谢、生理、繁殖等细胞功能。当然也有一点不能忽视:虽然它在独自培养的条件下生长良好,但在与野生酵母共同培养的竞争环境中,明显处于劣势——人工酵母的有性繁殖效率比野生型低,孢子存活能力也稍差。

“通过分析背后的原因和机制,我们或许可以推演酵母如何进化,并用这种极简生命来理解如人类般更为复杂的染色体进化,这为研究生命本质开辟新的方向。”覃重军说。

2018年8月2日,这一重大突破发表于国际顶尖科学期刊《Nature》。同期发表的,还有来自合成生物学老将、纽约大学教授杰夫·博克的研究成果。但博克团队只将酵母菌的16条染色体缩减到2条,没能合二为一。

中国团队的成就令所有人大吃一惊。审稿人要求覃重军研究组完整重复一些实验,并补充大量额外实验。团队不仅耐心地重复了整个实验,还进一步提高了效率,把整个周期从6个月缩减到3个月。

覃重军的国际首例人造单染色体真核细胞是合成生物学领域的里程碑式的重大科技突破,标志着中国的“人工生命”研究,在国际上从跟跑到领跑。该成果最终获得2018年度“中国科学十大进展”、2018年度“中国生命科学十大进展”、“中国科学院改革开放四十年40项标志性科研成果”等多个重要奖项。

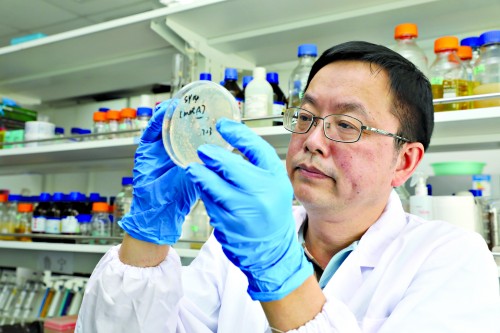

覃重军(左二)与学生一起分析实验数据。新华社 图

跨多个专业学习的“外行”

技术易模仿唯有创新才能真正领先

覃重军认为,中国团队之所以成功,是因为“大胆想象、确定原则、工程化精确实施”。

“博克团队没敢删除酵母基因组中一些冗余的DNA序列,把酿酒酵母一改到底,打破真核生物与原核生物的界限。”覃重军打趣道,成千上万跟酿酒酵母打交道的科学家一定被这个大胆的想法吓坏了,只有像自己这样的“外行”才敢去做。

之所以称自己为“外行”,是因为在2013年之前,覃重军的主要研究对象并不是酵母这种真核生物,而是链霉菌、大肠杆菌等原核生物。他在该领域深耕了30年,不管是学术上还是产业化上,均硕果累累。但由于研究技术框架由国外科学家提出,很难再有新突破。于是覃重军毅然决定改为研究作为真核生物的酿酒酵母。因为人类就是真核生物,和人靠得越近,研究意义越大。

但酵母菌的研究同样数不胜数,他只能把无数“内行”不敢想不敢做的酵母菌染色体精简到极致。他坚信,技术领先常常是短暂的、容易模仿的,只有创新思想领先,一般人才不容易赶上。

覃重军把自己的成功,归功于“梦想驱动”。虽然是个科学家,但覃重军身上却不时透出几分哲学家的气质。他坦言,武汉大学樱园是他梦想开始的地方。在武大,在刘道玉校长鼓励培养开创性人才的理念下,他博览群书,向伟人学习。通过哲学、历史、方法培养战略眼光;通过音乐、诗歌培养想象力;通过绘画培养观察力……正是这些跨专业的学习,孕育了覃重军独立自由的思想和远大的人生理想。

攻克基因组工程关键技术

构建改良工业菌株打破国外垄断

覃重军是华中农业大学首届硕博连读生,师从陈华癸院士和周启、邓子新院士。他在研究生上课实习的三个月里完成的第一篇论文是《放线菌细胞壁化学组分分析方法的研究》。毕业时,他的博士论文获评优秀。正值青春年华的他此时立下誓言:科学是一条无穷无尽的探索之路,也许一生都会这样干下去。“当时,我有5个梦想:重大基础研究、原创技术、产业化、解决人类疾病、新理论。”

毕业后,何去何从?迷茫中,高人鼓励覃重军去追求最好的事业、最好的妻子。于是,他鼓起勇气,花了一整天时间,给心中的“女神”——同学方萍写了一封10多页的求爱信。信里,覃重军告诉“女神”他的人生理想,他的一片赤子之心打动了“女神”,终于抱得美人归。

事业方面,覃重军更加淡定地面对未来,他只给美国哈佛大学和斯坦福大学投简历,最终被独具慧眼的斯坦福大学看中,走上了全新的科研之路。

2001年7月,覃重军回国,选择了中科院上海植生生态所微生物次生代谢分子调控研究开放实验室。

多拉菌素作为最好的抗寄生虫药之一,长期由美国辉瑞制药有限公司生产并垄断全球市场,中国使用的多拉菌素均依赖进口、价格昂贵。覃重军研究组与浙江海正药业股份有限公司进行合作,发展了一系列国际先进的微生物药物基因组工程关键技术,构建和改良了多拉菌素的工业菌株,成功地打破了国外垄断。该技术获得2014年度上海市技术发明二等奖。

实验室像军校般训练有素

师生合力把积极的事变成积极的效果

覃重军有个年轻的团队,他的学生大多是“80后”“90后”,虽然年轻,却有着无穷的想象力和严谨的科研态度,他们都说,有覃重军这样的老师,是他们的幸运。

学生薛小莉研究员是通过发邮件联系到覃重军的,她的科研背景很符合覃老师的要求。薛小莉说,是覃老师“自由探索”的精神,让她找到了新的窗口。2011年,博士毕业后,她作为人才引进来到了覃老师组里,取得了卓越的科研成就。

学生邵洋洋现在已是博士后,2011年进组时还懵懵懂懂,这几年在实验室受到覃老师科研思维的影响后逐渐“开窍”。她现在已经接受覃老师科学研究的境界:要志存高远,不要总是混饭吃。

在研究生鲁宁眼中,覃老师是一位“非常棒的指导老师”,他会细致到每个基因用大写还是小写或是用斜体,都表述得清清楚楚。实验室就像军校那样训练有素,不能出现一点纰漏。“覃老师还会富有爱心地面对反对的声音,在不想看到的结果中找到启示,灵活地选择破解途径。”

学生们说,做实验时,第一次看到两条染色体融合成功时大家都非常兴奋,覃老师总是要求他们,大胆想象,小心求证。“哪怕是一点点差异他也能察觉到,逻辑非常严谨。”

为了留住这些青年人才,中科院分子植物卓越中心/植生生态所尊重人的价值,给予宽松的科研条件,创造浓厚的科研氛围,支持科研人员创新想法,用所长、中科院院士韩斌的话来说,就是“把积极的事变成积极的效果”。

青年报记者 郭颖

来源:青年报

- 相关推荐