医院病区垃圾分类:一次性外卖包装重量下降超过8成

青年报·青春上海记者 顾金华 通讯员 杨嘉麟/文 受访者/图

每天清晨到岗后,巡视病区垃圾投放点的垃圾投放情况;中午时分,鼓励患者家属到食堂就餐,减少外卖数量;下午登记遇到的具体问题,手机APP上实施后台全场监管……自今年5月起,上海交通大学医学院附属仁济医院南院(下文简称“仁济医院南院”)六楼东病区保洁员汤阿姨,有了一个新的身份——病区垃圾分类管理员,定时、定人、定职、定责对公共场所的垃圾桶进行包干监管。

据悉, 自6月初执行分类管理规范以来,医院通过分类管理举措的推行将每个工作日产生的干垃圾数量从65桶(约3吨)逐渐降至45桶以下(少于1.45吨),湿垃圾从2桶提升到4-5桶,外卖一次性包装重量下降超过8成,已严格控制在政府指标范围之内。

每天都会通过巡视进行考核评选

7:00,汤阿姨抵达“前线”。手拿记录本、身穿工作服、戴好工作证,汤阿姨开始了一天的工作。首先,她仔细检查所在病区分类垃圾桶是否摆放规范,病区内的宣传告示等物料是否损坏或遗失,及时拍照、记录并上报。然后,巡视病区垃圾投放点内垃圾投放情况,对于不规范投放的垃圾进行分拣装袋,并将垃圾投放不规范存在的共性问题加以记录。她仔细地,在垃圾袋上标注所在病区、垃圾类型、垃圾重量等信息。从今年6月至今,医院的每层楼每个病区都明确了垃圾分类的工作指标。以汤阿姨为代表的垃圾分类管理员,每天都会通过巡视,对病区垃圾分类情况进行每日考核评选。尽管是在和垃圾“打交道”,可汤阿姨却干劲十足。

8:30,汤阿姨按照医院规定的各病区垃圾投放时间安排将六楼东分拣装袋后的垃圾送至院内垃圾站。之后,她作为当天5名全院垃圾分类监督员之一,对各病区当天产生的垃圾上称称量登记、形成台账,并将各病区的垃圾逐桶、逐包、逐层拆包检查,监督全院病区垃圾投放。在末端分拣过程中,汤阿姨也马虎不得。一经发现分拣不合格,她便要在第一时间提醒对应病区保洁员,避免类似错误分类的再次发生。同时,对出现三次分类投放不合格情况的科室保洁员进行现场再培训,并请相关科室负责人一同到场学习。

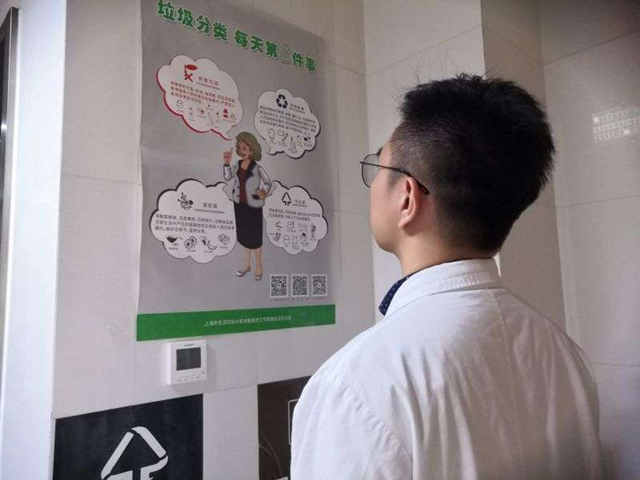

10:00,汤阿姨回到病区,与护士长一起对于当天新入院的患者进行垃圾分类知识的讲解。自6月1日起,医院要求各病区从食品安全的角度,面向住院患者加强宣教食用医院提供营养膳食的益处,不建议食用外卖。

鼓励患者家属到医院食堂就餐

11:30,汤阿姨巡视病区,重点对于患者家属食用外卖——这一垃圾源头进行监管。今年6月至今,医院食堂根据患者家属需求推出各种套餐,鼓励患者家属到医院食堂就餐。一个月来,病区外卖数量明显减少,超过90%的患者家属主动在院内食堂就餐,并全部使用不锈钢餐盘餐具。

巡视好病区的汤阿姨和费医生在走道迎面相遇,费医生赶紧迎了上来,“汤阿姨,我们现在可不再叫外卖了,欢迎抽查。”汤阿姨感到自己对于病区医务人员的督导也卓有成效,圆满完成医院布置的“职工零外卖”的目标,她的脸上笑容满满。

14:30,汤阿姨再次巡视病区垃圾投放点内垃圾投放情况,并至垃圾站将下午时段各病区送至的垃圾逐桶逐包拆包检查,重复上午的工作。这时,汤阿姨突然在某病区生活垃圾的干垃圾桶里,发现了一块患者使用过的一次性尿垫。汤阿姨弯下腰,用火钳将其拿出,交由医废专管员送至医疗垃圾暂存处,并立即把情况向该病区保洁员和护士长作了反映。

汤阿姨说,医院经常警示,医疗垃圾所携带的细菌、病毒是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍,这些细菌和病毒可以通过呼吸和皮肤的破口进入人体造成疾病的传播。因此,在医院里尤其要注意,医疗垃圾与生活垃圾绝不能够混投。

APP上实施后台全程监管

16:30,汤阿姨将当日六楼东病区各类垃圾投放的数量登记在后勤保障处工作册上,汇总当天的工作情况记录。同时,作为全院垃圾分类监督员,针对某些做的不够好的病区,她将遇到的具体问题加以登记,向医院后勤保障处负责人汇报用于次月医院科主任会上通报讲评。除了注重源头减量和加强分类管理之外,医院还正在开发一套医院垃圾分类信息管理系统:从源头分类、途中运送、末端分拣等各环节,实施扫码全程垃圾分类监管工作,管理人员可以在手机APP上实施后台全程监管,使垃圾产出、投放、运送、分拣责任明确、全程追溯,有效地提升了垃圾分类工作的质量。用上了这套垃圾分类线上信息管理系统,汤阿姨每天的工作也更加规范透明、可追溯了。

17:30,忙完工作的汤阿姨习惯在医院内转一圈,看到医院垃圾分类越做越好,作为病区垃圾分类工作的“带头人”,她的心里,满是自豪感。

成果 外卖一次性包装重量下降超过8成

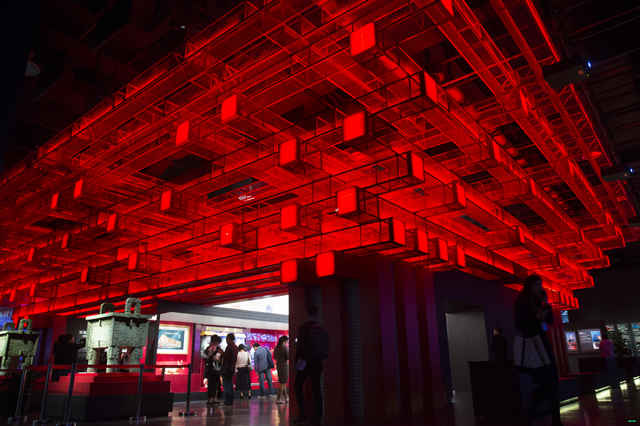

记者了解到,自仁济医院南院垃圾分类工作开展以来,截至今年6月,根据各个不同区域的需求,共新增设四分类垃圾桶800个,张贴宣传标识1500张。同时,医院设立病区垃圾分类管理员,制定了“四定一包”垃圾分类工作细则,定时、定人、定职、定责对公共场所的垃圾桶进行包干监管;建立24小时巡查台账,动态管理垃圾分类工作;组建8支垃圾分类督查小组,全天巡查全院垃圾分类情况。通过采取一系列措施予以强化、加以保障,力求垃圾分类工作不留死角。

自6月初执行分类管理规范,仁济医院南院通过分类管理举措的推行将每个工作日产生的干垃圾数量从65桶(约3吨)逐渐降至45桶以下(少于1.45吨),湿垃圾从2桶提升到4-5桶,外卖一次性包装重量下降超过8成,已严格控制在政府指标范围之内。

仁济医院南院常务副院长李劲表示,医院每天的人流量大,产生的垃圾量也是惊人的,特别是对于急诊区域患者及家属垃圾的投放监管尤为困难,干垃圾中时常有掺杂,需要医院保洁员们进行大量的二次分拣工作。院方表示,随着全社会的共同参与,市民垃圾分类意识进一步的提高,院内外多方联动管理的加强,不仅将本院的垃圾分类工作做得更细更优,同时也希望总结可借鉴的成功经验与做法与同行分享。

青年报·青春上海记者 顾金华 通讯员 杨嘉麟/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐