上海检察系统有位“铁娘子” 入行25年她誓要把每起案子办成铁案

青年报·青春上海记者 钟雷/文 检察院/图

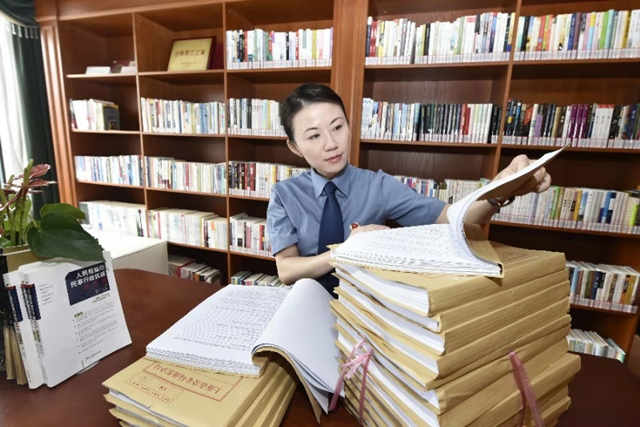

“如果一件本该判死刑的案件,最后被判无期,那就是我们工作没有做到最好。”面对犯罪分子为了逃脱制裁扔出的“烟雾弹”,施净岚用她的“轴”一次次见招拆招。从事检察工作25年来,这位浦东新区人民检察院第七检察部的检察官与无数大案要案交手。

今天下午,由市委宣传部、市委政法委、市人民检察院党组共同主办的“我与共和国共奋进”施净岚同志先进事迹报告会在上海展览中心友谊会堂举行,一张诉说其“检察风云”的画卷在观众面前徐徐展开。

永不言弃让案件“起死回生”

1994年毕业后投身检察事业,施净岚从一名书记员成长为国家公诉人,一路走来,已经整整25年。在前行的过程中,“初心”是她最深沉的力量。

刚踏上工作岗位,施净岚便加入了“梦之队”,团队中很多人都是当时上海检察系统公诉战线上的“老法师”。这段经历让她快速从一名青涩女孩成长为业务骨干,再到主办检察官,专门负责办理职务犯罪大要案和重特大刑事案件。“每接到一件新的案子,我都会和当年的师傅们一样把自己“扔进”案件里,对一些细节、可疑之处追到穷尽,绝不放过任何蛛丝马迹。”

在办理一起骗取光大银行4亿余元保理融资款的贷款诈骗案时,专家开了论证会,一致认为保理融资款不属于贷款,因此不构成犯罪。但凭着一股韧劲,施净岚查阅相关资料、请教专业人士、搜集以往案例,对银行保理融资业务是否属于“贷款”范畴作出精准析判,追踪被骗融资款的去向,最终令案件“起死回生”,主犯被判处无期徒刑。

作为施净岚的同事,朱奇佳在办理一起非法吸收公众存款案时,挨过施净岚的“批评”。在那起案件中,公安只移送一名嫌疑人,审查中她发现嫌疑人的儿子也在公司任高管。提审时,嫌疑人和另一位公司高管都称嫌疑人的儿子不知情、不参与、不获利,虽然心中有疑惑,但朱奇佳并未细究。

施净岚随后梳理案卷后发现,嫌疑人儿子名下非吸的金额竟然是父亲名下的五倍多,那名作证的高管竟是嫌疑人的弟弟。公司其他员工也证实,嫌疑人的儿子早在案发前八个月便已经在公司工作。案件进展到这,差点放过一个关键犯罪嫌疑人的朱奇佳已经惊出了一身冷汗。

她说,跟着施老师办案的两年里,深深体会到什么叫“把每起案件都办成铁案”。

“门外汉”半年“啃”透互联网专业知识

施净岚的“轴”,盛趣信息技术(上海)有限公司副总裁陈玉林也见识过。2017年,该公司旗下一款知名网络产品被侵权,一年多时间,该产品就被山寨出3995款高仿产品,非法收入高达百亿元,远远超过了正版收入。侵权难度低,维权成本高,陈玉林只得求助于检察机关。

第一次见到施净岚,陈玉林就把公司遇到的困难和盘托出,而施净岚则认真做着笔记,时不时问几个问题。“末了她对我们说,她对这类案件并不是很了解,需要一段时间研究。”听到这句话,陈玉林登时心凉了一半,“看样子,这个案子肯定没戏了!”

然而半年后的一天,陈玉林突然接到施净岚的消息,说案件有进展。隔天,施净岚带着助理,拎着厚厚的几大包资料来到公司。让陈玉林没想到的是,半年前那个对互联网一知半解的检察官,竟已能脱口而出“哈希值”的分析、“源代码”的对比等专业知识,“有专业基础的员工都要好几年才能摸清楚、搞明白。而一个外行的检察官,究竟需要怎样的努力,才能在半年内搞明白。”陈玉林后来了解到,为了收集证据,施净岚调取了犯罪嫌疑人3部手机、3台电脑、以及4个服务器中多达400多G的数据,从中寻找突破口。

凭借严谨执着的办案态度、一查到底的细腻作风,施净岚最终成功还原案件真相,给侵权者一记重击。如今,施净岚已成为党的十九大代表、全国模范检察官,但她始终坚持奋战在司法办案工作第一线,一次次用司法实践维护社会公平正义。

检察官母亲对待女儿“执法必严”

“违法”必究、“执法”必严是什么滋味?除了犯罪分子,施净岚的女儿小梁也“深有感触”。“我还在妈妈肚子里的时候,就已经上过了刑场。我的妈妈在她怀胎十月之时,照样为了工作四处奔波,提审犯人是家常便饭,哪怕是到刑场上去监督执行死刑任务,可能会惊了肚子里的我,她也从不推辞。”经历了另类“胎教”的小梁,自小就是个坚强的女孩,但提起自己因撒谎遭到母亲“惩罚”的往事,她至今记忆犹新。

一天放学,为了和同学们吃甜品,小梁借口身体不舒服,翘了舞蹈课。可带着检察官的敏锐和直觉,施净岚打了家里电话,却发现没人接,谎言随即被拆穿。“等我回到家,她二话不说,直接审问我今天放学去做什么了,口气就像在审问犯人。”自知无法隐瞒的小梁只得老实交代。施净岚没有骂她,只是说她应该对自己的错误负责,最后小梁从零花钱中拿出一百元贴在书柜上,作为这次撒谎的代价。

“她想让我明白,人生中每个人都要对自己的行为负责,错误有大有小,要负的责任也有大有小,不能只是后悔和侥幸,而是要学会自己去承担。”柜子上的一百元钱很久都没被摘下,事后小梁也渐渐明白了母亲既不轻易原谅也未一味责骂的良苦用心。

“18岁的我,刚刚参加完高考,人生即将起航,我会记得妈妈教我的,无论未来有多远,不要忘了出发时你最初的想法。”小梁说,她为自己有这样的母亲骄傲,她也将牢记母亲不忘初心的教诲。

青年报·青春上海记者 钟雷/文 检察院/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐