“深海勇士”汪品先:82岁高龄西沙深潜,始终心系青年人才培养

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 受访者/图

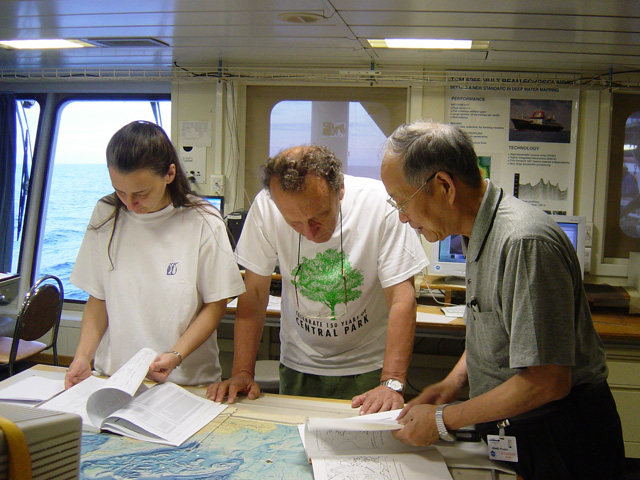

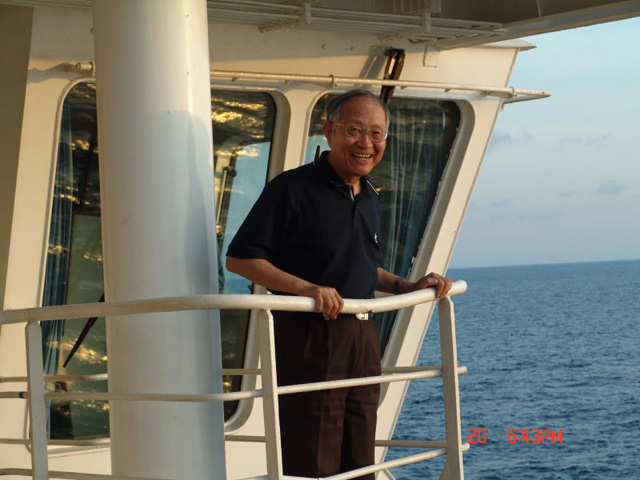

2018年5月,南海西沙海域,一位年逾82岁的长者乘坐我国自主研制的“深海勇士”载人深潜器,9天内三次下潜至南海1400多米深的海底,每次在海底连续观测采样8个多小时,在深海首次获得“冷水珊瑚林”等一系列重要科学新发现,被誉为真正的“深海勇士”。

他,就是我国著名海洋地质学家、中国科学院院士、同济大学海洋与地球科学学院教授汪品先。人们只要一提起他,就肃然起敬、赞不绝口。他以非凡的学识魅力和人格魅力,带领着同济大学海洋科学团队,数十年如一日,执着探索海洋科学的奥秘,奋进不息、永不懈怠,彰显着一位为人师者、科学大家顽强的奋斗精神和炽热的科学情怀。事实上,他还始终心系创新性青年人才的培养。

长年奋战在科研第一线,推动我国深海科学研究

“我国的海洋事业目前正经历着自郑和下西洋600年来的最佳时机,我们必须只争朝夕,自主奋斗,才能早日实现建设海洋科技强国的理想。”汪品先院士说。正是这份紧迫感和使命感,让他数十年来,从未曾停歇过奋斗的脚步。

自1960年从莫斯科大学地质系学成归国后,汪品先院士开始投身于祖国的海洋地质研究领域。近一个甲子的风雨春秋,染白了他的鬓发,但对深海事业炽烈的爱却伴随着他一辈子。

以办公室为家,全年无休,即便是节假日的深夜,他办公室的灯光依然明亮,他感叹“最缺的就是时间”,这份持久奋斗、倾力拼搏的干劲令年轻人也自愧弗如。

对于这位与海洋打了一辈子交道的科学家来说,这次西沙深潜已是他亲历的第五次南海科考,对于他来说也有着特别的意义。“我这次特别高兴,因为自己真的是进入了海洋的深处,看到了深海世界的一角。”他说,让他感到特别骄傲和激动的是,这次南海下潜不仅乘坐的是中国科考船,而且搭乘的是国产率高达95%的载人深潜器。说到这次的科学发现,他语中溢满兴奋:“这是我们第一次在南海发现了深水珊瑚林,这对于理解南海的生态系统非常重要。”

“创新的源泉在自然界。要想获得原始性的创新,你就要自己深入自然界里去,而不是在别人的文章里找新意。”深海科考归来,汪品先院士有感而发,他告诫科研人员,“科学考察就是学术的前线,科研工作者要多到自然界去,要自己直接接触自然,这样才会有科学的创新。”

近年来,随着深海研究的深入推进,汪品先院士对地球系统科学不断提出新的思考。如今,在他直接推动下,同济大学海洋与地球科学学院已连续举办五届地球系统科学大会。2018年,汪品先院士基于20年课堂与科研实践、历时三年编写而成的新著《地球系统与演变》出版,展示出“地球系统科学”是整合各种学科、探索地球圈层相互作用,将地球作为一个完整系统来研究的学问。

倡导科学创新文化,始终心系创新性青年人才的培养

“深网、深潜、深钻”,是人类进入海洋内部的三大手段。“我很高兴自己跟‘深网、深潜、深钻’这三样事情都有关系。” 汪品先院士说。

潜心研究、不务虚名,主办国际学术会议倡导会议新风,不设主席台、不办开幕式,青年学者与院士平起平坐,平等交流探讨学术……汪品先院士一直身体力行,力主“学术要回归本位、回归初心”。他敢于直言,质疑、抨击学术界的一些不良风气。

在汪品先院士看来,重大科学研究成果的取得,无不源自研究者对科学真正的热爱、长年甘坐冷板凳的恒心和执著精神。

“科学家不是论文的写作机器,而是科学真理的探求者和开拓者,对科学的兴趣和热爱为科学家的创新注入了不竭的动力。”“科学成果不是在聚光灯下取得的,而是在实验室里一天天默默无闻做出来的。”这也正是他数十年学术人生的真实写照。

近年来,汪品先一直在为加强我国海洋文明,为推动科学与文化的结合、发扬科学的文化本质奔走疾呼。

他强调要培育科学文化的土壤,让创新人才争相涌现。汪品先院士还一直心系创新性青年人才的培养。2017年春季学期,他主动请缨,面向同济大学全校学子开设一门名为《科学、文化与海洋》的人文素养课,希望引导年轻人思考“科学就是文化,科学创新需要文化元素”,激励同学们自觉将科学与文化结合,勇于投身科学创新实践。

这门课由8大专题讲座组成,每讲都是未讲先热,场场爆满,听课者不仅有同济大学的本科生、硕士和博士生,还吸引了不少教师带着年幼的子女前来旁听。每讲刚刚结束,该课程互动平台上就会收到同学们大量的听课感言。

如今,即便已入耄耋之年,汪品先院士仍然怀着一颗赤子之心,奋斗不息,坚守在我国深海研究的第一线,持续推动着我国海洋事业的发展进步。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文 受访者/图

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐