走遍一座城后,这群青年才知道,原来上海这所大学有这么多红色记忆!

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 受访者/图

原来这所以“上海”命名的大学还有这么多红色记忆。今年暑期,上海大学经济学院“追根溯源,红色传承——上海大学红色基因探索与解码”研究生暑期社会实践团队走遍自己熟悉的校园和城市,重现“红色学府”在城市历史中的座标,将上海大学的红色历史以连续完整的姿态展现给更多年轻的上大人。

追根溯源 探寻红色起点坐标

溯园,是为纪念上海大学(1922—1927)而建,是上海大学博物馆校史陈列的室外展示区域,2014年10月23日落成于上海大学校本部正门东侧。

在上世纪20年代,上海曾经有过一所上海大学,它建立于1922年,是中国共产党和中国国民党合作建立的,校长是国民党人于右任,共产党人邓中夏任总务长,瞿秋白任社会学系主任,还有不少中国共产党早期领导人和著名学者在该校任职任教,直到1927年被强行关闭。该校学风严谨、革命气息浓厚,虽然建校历史很短,却为中国人民的解放事业和民族振兴输送了一大批仁人志士,在当时,就有“武有黄埔(军校),文有上大”的盛誉。

1994年5月,新的上海大学由上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、原上海大学(成立于1983年)和上海科技高等专科学校(成立于1959年)合并组建。

上大经济学院实践团队主线任务以位于上海大学校内的校史纪念馆“溯园”开始,先后寻迹上海大学老校址,探究上海大学红色历史,翻阅老上大从建校、几度搬迁直至被迫关闭的波澜岁月,逐步体会上海大学从1922到1927年再到新上大组建的整个红色文化诞生历程。

在溯园,你能找到这个清晰的脉络。溯园中心是校址地图广场,标注着老上海大学曾经的多个校址位置。弧形的墙体以大事年表的形式,演绎了老上海大学从建校、发展、变迁,直至被迫关闭的过程。老上海大学的大学章程和全体师生名录也被郑重地镌刻在墙上。

由上海大学美术学院雕塑系蒋铁骊教授组成的团队所创作的四组大型浮雕作品“欢迎于右任校长”“李大钊演讲”“平民夜校”“五卅运动”,重现了老上大历史上的经典场景。同一个校名,同一种精神,联结起了跨越时空的两所大学,激励着校园里的年轻学子。

回到曾经 拼接红色历史记忆

在实践过程中,同学们也感到了一些遗憾,上海大学各个老校址的红色印记基本都已“面目全非”,有的甚至不留一点痕迹。青云路167弄(原青岛路师寿坊),原是上海大学临时校舍,如今已成一片待开发的废墟,只留下一竖红色油漆字样的地址名称,似乎有点悲怆。而曾为上海大学校址所在的西摩路132号(今陕西北路342弄),也成了只有一个门牌名的居民区,曾经的记忆难以找寻。

所幸的是,烈日下汗涔涔的同学们在快要失望空手而归之时,发现了掩藏在六十中学里的“青云路上的红色学府”——上海大学(1922-1927)遗址纪念墙。这个纪念墙高4.5米、长约15米,根据原上大青云路校舍老照片的外观复原制作而成。细赏一字一句的珍贵,品味一帧一画的文化厚重感,同学们感慨于革命前辈们的事迹之余,也惊叹于六十中学师生的多才多艺,以及感谢这背后辛苦付出的人们。

同时令人印象深刻的还有大雨中找寻到的陕西北路299弄4—12号(原时应里522—526号)。谁能想到如今的它变成了恒隆广场的一块上大遗址纪念碑,深藏功与名,静默在闹市,小小的碑牌记录了上大几经搬迁的陈年往事,令人感慨万千。

找到这些残存的痕迹,让实践小队的负责人、经济学院2018级硕士研究生迟凌宇同学难掩激动的心情,也让他备受鼓舞。“寻访历史坐标和红色文化印记,承继上海大学的红色基因,宣扬革命先辈的意志与精神,我们青年上大人要始终在路上。”他说。

经济学院2018级研究生郑胜男告诉记者,作为一名上大学生,对于老上海大学的认识,还是有些模糊而遥远的。“直到我们来到上大的老校址之一六十中学,看到墙上的一块块纪念碑以及中学生的连环画作品,才仿佛回到了那个年代。那是个颠沛的年代,是个不定的年代,也是个激情燃烧的年代。”他告诉记者,参观完这次遗址,作为今天的上大人,更觉身上责任之重大。

走近先辈 解码红色精神基因

除了主线,实践团队的3条支线还走访了中共一大会址、五卅纪念碑等红色地标,对革命先烈李汉俊、何秉彝、蔡和森等人战斗过的地方进行寻访,试图解码这群“上大学子”的精神风貌。

在中共一大会址,同学们了解到,1922年10月23日,上海大学成立,作为早期培养共产党干部的高等院校,上海大学与中共一大有着颇为深厚的渊源。共产党早期组织代表之一的李汉俊曾担任上海大学的教授。他早年留学日本,接受马克思主义,回国后积极宣传马克思主义,大力推进建党工作,为召开中共一大做出了卓越贡献。1922年回武汉组织学生、工人开展革命活动。1927年被反动军阀杀害,年仅37岁。1923年12月5日,校评议会通过《上海大学章程》,并根据章程制定了《上海大学章程细则》。现在的中共一大会址纪念馆中还陈列着当时通过的《上海大学章程》。

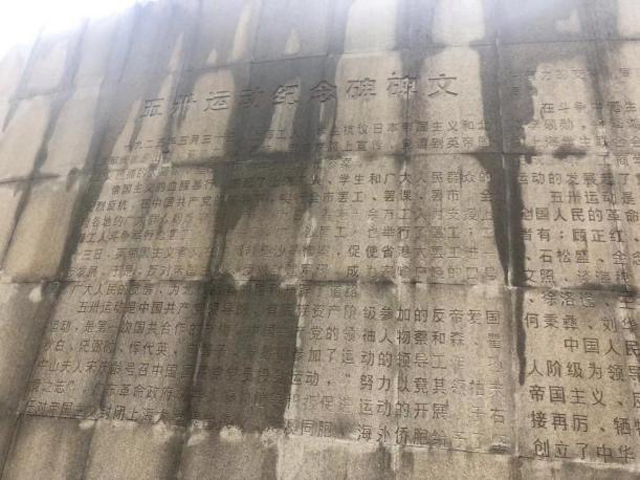

五卅运动纪念碑,坐落于南京西路、西藏中路西南侧的一片绿地中。纪念碑的碑体、基座等都是采用泰山一麓的花岗岩,代表着烈士的牺牲重于泰山。碑文上呈现的蔡和森、何秉彝、刘华三位烈士,正是上海大学的师生。翻阅史书不难发现,上海大学的师生在“五卅运动”中写下了十分悲壮的一页,在当时的进步学生中甚至流传着这么一句话:“北有五四运动之北大,南有五卅运动之上大”。

红色基因世代相承,何秉彝、刘华等人,都是上海大学培养出来的最优秀的学生、中国共产党党员。正如经济学院2018级研究生吴惠娟同学在寻访记录中表达的那样:“并不是历史的断断续续牵引着我们,也不是‘艰难’的校址三迁的羁绊之由,而是革命先辈的精神,那种爱国、锲而不舍、饱含热情、积极向上、优秀又内敛、艰苦奋斗的精神,让我们激动、震撼,鼓舞着我们新时代青年去继承这些优良传统,开创更美好的时代。”

据悉,除了目前已经完成的主线和支线实践任务外,上海大学经济学院研究生暑期社会实践团队还将把此次的实践成果纳入到研究生党支部的组织生活和主题党日活动中去,将红色文化的传承与发展导入研究生党员的日常实践,真正做到历史的厚重与传承的热血交相辉映,以实际行动讲好党员青年的“上大故事”。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 受访者/图

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐