当AI与医疗结合,会擦出怎样的“火花”?

青年报·青春上海记者 刘春霞 顾金华/文 刘春霞/图(除署名外) 杨诚/视频剪辑

“蛋”里隐形的智能检伤机器人,可以采集患者的血压、脉搏等生命体征数据,精准检伤分级;通过AI引擎,计算分析判断患者病情,并将专家号优先分配给病情重、急需专家诊疗的患者;手术室的钛米智能物流机器人,实现了医疗物资智能管理与护士减负减压双赢;自动获取分析患者行走时的步态特征、读取他们的面部表情和语音,分析言语复述情况,来帮助神经科医生评估病人神经功能是否存在异常……

当AI与医疗结合,会擦出怎样的“火花”?2019世界人工智能大会前夕,青年报·青春上海记者走访沪上多家医院了解到,人工智能已经在很多科室发挥效用,在影像、预诊等多个领域,“AI医生”已成为医生的好帮手。

地点 第十人民医院

AI技能:急诊辅助诊断、辅助筛查肺结节

作为“上海市首批人工智能试点应用场景”之一,上海市第十人民医院已率先开展AI深度应用。

在第十人民医院急诊部大厅,一个“蛋”形仪器非常吸引眼球。这是急诊患者自助问诊蛋壳椅,患者只需坐在里面,“蛋”里隐形的智能检伤机器人就能采集患者血压、脉搏、体温、血压饱和度、呼吸频率等生命体征数据,利用ESI、GCS、MEWS等分级方法,精准检伤分级。

下午两点多,患者小王因为胸闷、胸痛来到急诊科就诊,导诊台的护士引导他坐到了蛋壳椅上。“您有什么症状?胸痛持续多久了?胸痛在什么部位……”在语音提示下,小王回答了六七个问题,又测量了体温、血氧饱和度、血压。几分钟后,预检完成,系统诊断小王为急诊4级,并给出了初步诊断。

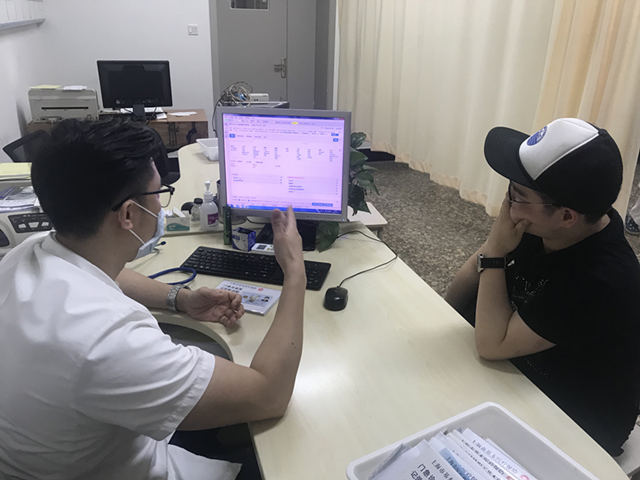

随后,小王前往诊室就诊。当他坐到医生面前时,初诊结果早已传到医生电脑上,人工智能辅助诊断系统通过分析病情,已将可能疾病和可能高风险或传染性疾病等一一列出。经过详细问诊后,医生给出了最终诊断。

第十人民医院急诊科副主任彭沪介绍说,这套急诊辅助诊断系统采用国际领先的人工智能技术,支持语音、手写、自然语言交互等方式,对患者进行人机交互智能预问诊。还可以通过终端机实现挂号、精准分诊、检伤分级、推荐检验检查等功能,使医生有更多时间为患者服务。

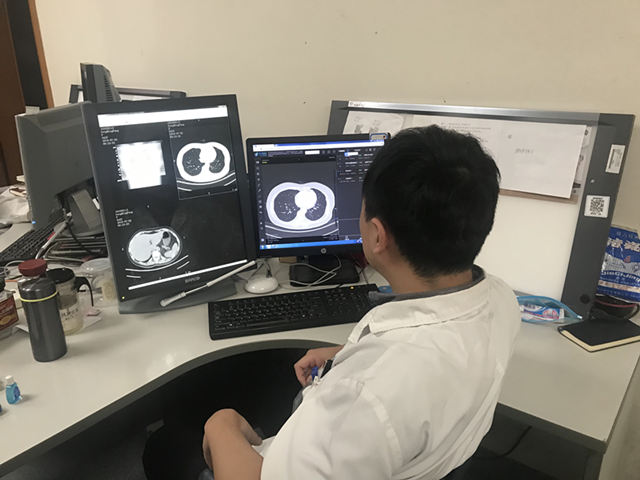

除急诊外,在放射科的医疗影像识别领域,AI也已成为医生的“好帮手”。

第十人民医院放射科主任汤光宇介绍说,以肺结节筛查为例,AI辅助影像诊断系统可以快速找出所有结节位置,同时对其恶性程度进行判定,还可与之前的影像进行对比,“一家三甲医院平均每天接待200例左右的肺结节筛查患者,每位患者在检查环节会产生200-300张左右的CT影像,放射科医生每天至少需要阅读4万张影像。”在这种情况下,AI影像辅助筛查系统作用明显。

通过人工智能技术,建立客观、统一的阅片标准,系统具备了高效、精准的微小病灶检出能力,还能检测出肿瘤分期检查中的原发肿瘤部位、大小及数量,是否存在转移灶等。以往需要10多分钟甚至30多分钟才能完成阅片,现在几秒钟内就可以看到系统检测出的可疑病灶。更重要的是,系统不受疲劳、情绪、经验等客观因素的影响,可以7X24小时“服役”,而且出错率远远低于人眼识别。经过临床实践证明,AI影像辅助筛查系统在确保准确率的前提下,将医生诊断效率提升30%-50%。

地点 肿瘤医院

AI技能:精准匹配患者与医生

受访者/图

去年,复旦大学附属肿瘤医院医院门诊量达144.72万人次。面对来自全国各地数量众多的患者,如何提高专家号利用率,让优质医疗资源真正合理分配给有需要的患者,一直是医院攻关的“硬骨头”。

“能否在病人挂号前分析病人病情,为其匹配相应专家,避免号源‘浪费’?”复旦大学附属肿瘤医院副院长吴炅教授说,基于这样的思考,医院与相关企业合作,探索出“精准预约”的预约挂号模式。在该模式下,通过AI引擎模型的预设和不断完善,让AI引擎有了“分诊功能”。患者按照平台要求实名上传病史资料,AI引擎通过计算分析判断患者病情,并将专家号优先分配给病情重、急需专家诊疗的患者,同时智能为患者提供合理的就医路径引导。

例如,通过分析病史资料,初步判断为需要手术治疗的甲状腺癌患者,比单纯想要做甲状腺体检的人群有更大可能匹配到头颈外科的专家号,从而提升专家号的利用效率。

从2018年3月试点精准预约到2019年6月,复旦大学附属肿瘤医院共有11个外科科室、83位医生,每周共计875个专家号接入精准预约功能。仅2019年上半年,该项智能服务就为超过11万患者提供服务,为超过16000名患者提供专家号源,解决了这些疑难患者的燃眉之急。

目前,医院精准预约服务已覆盖甲状腺癌、乳腺癌、肝癌等15种常见肿瘤疾病。据统计,在该项服务下,成功为每位患者平均节省2.5小时的就诊时间,患者挂专家号的等待时间已经平均减少7.4天,到诊率提高了7%。专家门诊的效率平均提高了3.5倍左右,并且有效打击了“号贩子”现象,让“按需就诊”的理想照进现实。

同时,“检查报告能不能出得快一些?”与“诊断科医生的工作负荷能不能低一些?”这样一组看似“矛盾”的问题常常困扰着医患双方。在肿瘤医院,借助人工智能技术减少医生重复性工作、实现自动化检测,从而让“患者省时,医生减负”可以兼得。

为便捷医生书写病历和报告,医院还建设了智能医疗语音录入系统,可以实现准确高效的病历录入,缩短医生输入病历、报告文字的耗时。在该系统中,语音录入的速度可以达到键盘录入速度的3倍以上,语音录入的准确率也可以媲美甚至超过传统病历录入水平。

此外,复旦大学附属肿瘤医院还建立多个医疗场景下的AI智能应用系统。例如,智能用药指导功能,根据患者的病情为患者提供查询药品信息、个性化用药建议、用药提醒等服务,保证服药的患者能够正确、按时用药;构建智能临床试验患者招募功能,让AI对患者进行病情判断与筛选,促进临床研究受试者宣教和入组流程优化,提高肿瘤药临床实验入组效率;据介绍,医院还尝试将借助人工智能技术,让AI代替传统人工联系与统计,以更高效地促进肿瘤患者的随访粘性,进而为临床科研等领域提供更精准的数据……

地点 仁济医院

AI技能:减少巡回护士工作量、减少差错率

受访者/图

两年前,上海交通大学医学院附属仁济东院手术室来了一位钛米高值耗材智能配送机器人。每天,这个白色箱状机器人不紧不慢地来回穿梭,它熟练地拐弯,侧身避开障碍物,向着发出配送申请地目的地前进。这位机器人员工的加入,不仅大大减少巡回护士工作量,同时实现了二级库房医疗物资尤其是高值耗材的入库、申领、出库、配送等全程管理,减少差错率。

仁济医院副院长虞涛坦言,仁济医院手术室每天需要进行两百多台手术,每个手术室一天要完成多台手术,每台手术所需要大量耗材。仁济医院率先在全国手术室引入钛米智能物流机器人,就是要实现医疗物资智能管理与护士减负减压双赢。机器人代替巡回护士出入手术间取物品,大大提高运输效率;实现手术室物资的全流程闭环管理,防止人为错误;根据机器人后台操作记录还可追踪物资使用情况,规范物品使用。

手术室护士长周亚芬感受颇深,她说手术室机器人的优点明显。首先,在使用了机器人之后,手术室耗材的存放量大大减少,只需当天需要什么耗材就用机器人从库房领取什么耗材。其次,无需像以往一样,用纸质核查,提高了核查的效率和正确率。第三,减少了手术室护士的工作量,无需来往于手术室及库房之间,每天每个房间,可以节约约20-30分钟的人工来回路程,手术室每日机器人配送比人工配送节约2公里左右的路程。第四,可以更直观地让房间手术医生查看到库房现有高值耗材是否有余量可使用,以便更好地为手术选择合适的高值耗材,减少了因需要人工来回库房选取或更换合适耗材而可能的手术中断次数。此外,机器人对医院、手术室的耗材管理可以做到控制更加优化。同时,机器人舱内定期擦拭消毒,保证了高值耗材始终处于一个合适的存放条件中,包括运输过程也达到了无污染化。

近几年,仁济医院后勤管理智能化的进程正在不断地改变着医护人员工作方式。此次手术室智能物流机器人系统的落地,不仅反映了医院后勤智能发展的前瞻性,也推进了人工智能和机器人技术在医院医药和耗材物流智能化、监管智慧化领域的应用。

地点 中山医院

AI技能:帮助医生筛查、快速锁定病变区域

“小姐姐,你好!有问题请问我吧!”近日,复旦大学附属中山医院推出全国首家“脑疾病智能诊疗门诊”,“AI医生”——机器人“小豹”一亮相就引发了“围观”。

记者在现场采访了解到,机器人“小豹”是一个集合了深度摄像头、智能化认知评估、语言评估、以及影像处理模块的“机器医生”,通过自动获取分析病人行走时的步态特征、读取病人的面部表情和语音,分析言语复述情况,从而帮助神经科医生评估病人神经功能是否存在异常,是否存在脑功能障碍,同时还能对影像学的结果进行智能化判读。

“以前没有数字化的系统,评估病人神经功能是否存在异常都是靠医生的经验。现在有了定量化的评估工具,可以通过检测病人的步态、语言等来判断。”复旦大学附属中山医院神经内科副主任丁晶介绍说,有了“AI医生”后,一方面诊断的正确率上升,另一方面也有了随访的工具。此外,一些平常比较容易忽略又对临床诊断有帮助的东西越来越突出,可以让医生对患者早期的诊疗更精准,也更有助于治疗的决策。

丁晶表示,“AI医生”可以辅助医生进行疾病诊断:“这个辅助是做筛查,医生做筛查时,往往会有不一致性、不可靠性,而且医生平时又很忙,可能一个门诊就要看几十个病人,有些病人的认知功能筛查有时会来不及做,有了这个机器,就可以分担医生很多工作,马上就可以出筛查报告,并且能提示医生重点对哪些方面进行关注。”

“脑疾病智能诊疗门诊”的推出,意味着人工智能技术在辅助脑疾病临床治疗上跨进了一大步,是人工智能应用落地的重要里程碑,也是智慧医疗创新模式的全新尝试。目前,中山医院的智能门诊设在20号楼8楼,每周五下午开诊,患者到“智能门诊”就诊,仅需挂一个智能门诊专病号,就诊时可同时接受专科医生和免费的“AI医生”诊疗。

除了神经内科,中山医院肝外科的人工智能标注一体化系统也在发挥越来越重要的作用。相关负责人介绍说,肝病的确诊及手术治疗方案等,需要分析病理切片确定,如果没有很好的标注软件,一张片子要标注好要10分钟,“这制约了标注数据的产生。”新开发的这款智能标注一体化系统,把之前预训练的人工智能算法嵌入到了系统之中,“任何时候,医生要标注一张片子之前,上传完这张片子,系统直接就会把可疑的区域标注出来,这样医生就可以快速标注完成。”该负责人表示,有了这一智能标注系统,30秒就能快速锁定病变区域。

青年报·青春上海记者 刘春霞 顾金华/文 刘春霞/图(除署名外) 杨诚/视频剪辑

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐