余秋雨“开戒”了!他首次“触网”给3000万人上网课

青年报·青春上海记者 郦亮 实习生 陈丹/文、图

曾经坚持不上网、不看电视、不用手机“三不”原则的学者余秋雨,这次“开戒”了。应喜马拉雅FM之邀,他昨天首次尝试录制《中国文化必修课》,这也是余秋雨的首次“触网”。

余秋雨“开戒”了!首次开网课引期待

余秋雨在中国艺术研究院的“秋雨学院”开设有一门博士生专业课,专门培养未来的文化学者。不过近年来他发现不少青年文化学者都离开了这个行业,另谋出路,这让余秋雨很是焦急,因为文化是需要研究和提升的,青年人的离去显然是一个损失。如果再按照过去学院化精英化的培养方式,还是在金字塔尖教书育人,并不能完全解决这些困境。于是,余秋雨决定到网上去搞直播授课。

余秋雨过去给读者上课,即便是最大的礼堂,也不过上千人,如果能有2万人他就相当知足了,可是这一次上网授课,听众达到了3000万人。这是他万万没有想到的!这让余秋雨产生了“文化不时髦,但代代人都想听文化”的信心。那么这门《中国文化必修课》的网络公开课讲的是什么呢?

余秋雨告诉记者,他还是会讲他在“秋雨学院”主持博士生专业时所讲的内容。

面对3000万网络听众,高度不能丢

余秋雨的博士生课程向来以难考出名,面对水准良莠不齐的3000万网络听众,如何做到众口可调?

余秋雨告诉记者,他对自己的课堂提出了三大要求。首先,高度不能丢。余秋雨直言让众多不同学历的收听者都接受他的课程是一个难题,做到既被他们接受又不丢失学术深度更是难上加难。于是便产生了第二个要求,即课程要相对的完整和系统。

为了让大家理解这个全世界最简短的文化定义,余秋雨从跨国婚姻里的“文化差异”讲起,一下子把看似高深莫测的问题融入到了现实生活中。而为了让学员能够对充满文学性的古典作品一听就懂,他先是将《离骚》《逍遥游》《心经》《老子》等古代经典全部翻译成现代口语,又悉数变成现代美文,以便在授课时交替朗诵,交相辉映。

课程的最后一个要求便是“入心”,这也是余秋雨讲课的一个特色所在。余秋雨告诉记者,他曾见证过中国文化的屈辱和再生,又早早辞职用脚步丈量考察世界重要文化遗址,当他把独属于个人的丰富经历融入到课程之中,课程便也拥有了体温,进入了学员的心扉。

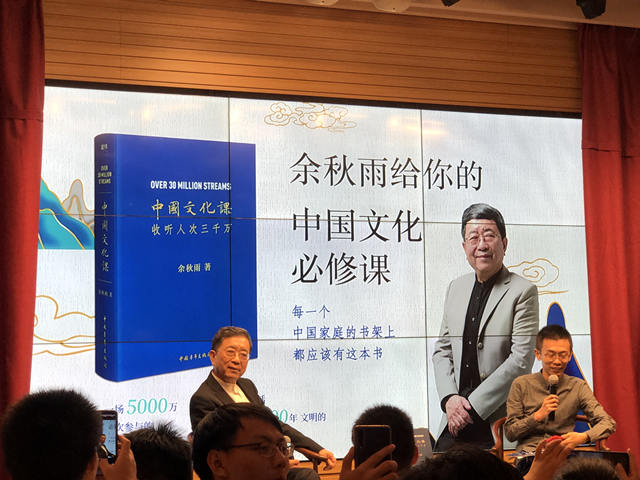

《文化苦旅》是开端,《中国文化课》是总结

为了“文化不时髦,但代代人都想听文化”的目标可以实现,在网络授课之余,余秋雨还将他的讲课内容编成了一本《中国文化课》。如果说《文化苦旅》是一个开端,那么如今已经70多岁的余秋雨的《中国文化课》,就是对此前作品的一个相当全面而生动的总结,他花费数十年对中国文化的思索与感悟都汇聚于此。

在书中,他讲解50余位改变中国的文化人物,解读20余部铸就民族性格的原典著作;追索数千年文化史,确认中国文化的世界身份;放眼四大古文明,反思中国文化的利弊得失。

余秋雨说拥趸们最喜欢的是他的“嗓音”和“语气”,现在从声音到文字,《中国文化课》的出版好像失去了他在和“粉丝”们交流过程中“嗓音”和“语气”这些感性成分的存在,实是有些遗憾。“但书的好处,是可以拿拿放放。你们即使把它放在书架里长久不理,我也会安静地在那里等着。”余秋雨说。

青年报·青春上海记者 郦亮 实习生 陈丹/文、图

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐