6年后再回临港,他决心要用高新海洋设备建设“海洋硅谷”

青年报·青春上海记者 陈嘉音/文 常鑫/图、视频

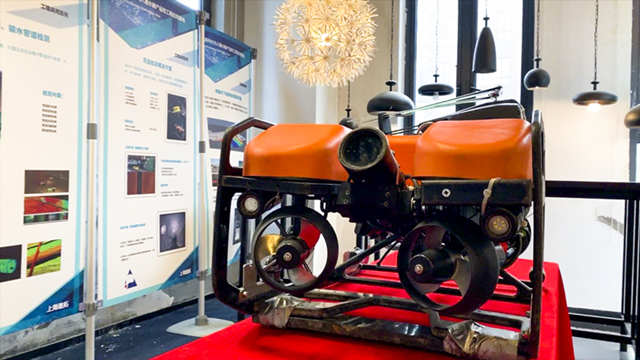

无人潜水器、拖曳水池、海底观测网……虽不是科研人员,马伟刚却能对这些高新海洋设备如数家珍。他的工作任务之一就是给项目提供科研环境和试验设备,为众多海洋产业落户临港提供服务。常年和高新海洋设备打交道的他有一个梦想,那就是用这些设备将临港建设成“海洋硅谷”。

就职临港之初

养成与企业同呼吸共命运的使命感

2009年7月,马伟刚毕业于上海海洋大学,从临港走了出去;2015年4月,他再次回到临港,就职于“上海临港海洋高新技术产业发展有限公司”。

在入职的首年,他便勇挑重任,针对海工装备、水下机器人、游艇、新材料等众多领域,组织挖掘项目资源,撮合投资机构,牵头召开多次产业资本对接活动。在他看来,除了加速优质资本、科研力量与项目之间产生火花,参与活动的过程同等重要,那不仅是自身对相关海洋产业领域建立认知体系的第一步,也为众多海洋产业企业和项目了解临港、进入临港提供了通道和平台。

当时他还住在市区,每次上下班的往返总要花费大量时间。马伟刚笑着说:“在这个问题上我从不安慰别人,因为当时的我也需要安慰。”后来马伟刚搬到了临港,但每次去市区开会、办事就又成了一件麻烦事。“好在16号线帮了大忙,地铁让路上的时间有保障。每次出门,我会在时间上打好余量,决定是开车还是坐地铁。”

2016年,港城·海立方科技园开园,海洋高新终于有了自己的物业载体。这件事不但是公司发展的重要里程碑,也在马伟刚心中留下了建设临港的种子。

那时,马伟刚组织筹办了那次开园仪式。虽然仪式简单,但他却记忆犹新。当时有代表企业在台上说道:“虽然园区刚开张,但我们企业与园区的相知相识已经很久了。”

马伟刚相信,这种相知相识不是一朝一夕的事,没有专业的服务、没有对客户的坚持不懈,无法做好园区建设和发展。这份感悟也让他暗自下了决心:在工作中一定要有与企业同呼吸共命运的使命感。

策划交流平台

被同事称为“专业马导”

在公司,总有人喜欢叫他“马导”,那是因为马伟刚做的一系列市场推广活动令人印象深刻,如2016年举办的蓝色畅想活动、开园仪式、2017年参加青岛OI展会等等。他说:“既然这么叫,就把它做大。”

2018年和2019年,两届上海海洋智能装备高峰论坛的设计、筹备乃至全程控场,让马伟刚过足了瘾。“从最初的热点分析、定主题和报告方向,梳理相关专家人选,到后面的人员邀请,会场会务,现场召开,虽说未必事事都是自己做,但常以总策划自居,心中不免洋洋得意。”马伟刚说。

在申报“国家海洋经济创新发展示范城市”时,马伟刚参与的近二十个项目,在国家评审后几乎全部入选项目库。当时,为了确保项目书能准时送达北京,他和另一个同事用了两个大旅行箱,把所有的纸质材料带上火车,“护送”至北京。

功夫不负有心人,通过大大小小的、自我主办和参与配合的各种形式活动,一个个开放和交流平台在他手中被搭建起来。长三角地区的海洋事业应该联动发展,南通、上海、舟山、宁波四地海洋园区的共建签约,在他看来,这不仅响应了政策,更是一种发展趋势。

“海洋硅谷”这四个大字时常在他的脑海里浮现,他也在不断探索国际一流的园区开发模式。他相信,自己的努力不会白费,终有一日会为临港建设“两区两城”、上海建设“全球海洋中心城市”、国家建设“海洋强国”贡献力量。

编写建设框架

补充上海功能型平台海洋领域

在上海市科委等上级部门的领导和支持下,“上海海洋高端装备研发与转化功能型平台”应运而生,平台集聚海洋高端装备领域的关键技术研发及生产的主力军,提供海上综合试验验证、成果转化、海洋高端装备创新型企业孵化等专业服务,以更强大的创新能力支撑上海建设具有全球影响力的科技创新中心、服务长三角地区一体化发展。

当时,上海的功能型平台在海洋领域还存在着空缺。马伟刚看来,这是个难得的机遇。在市科委、市发改委和临港管委会相关领导的支持下,在上海相关涉海高校和涉海企业的共同参与下,海洋高端装备功能型平台从萌芽,一路成长至落地。

一开始,马伟刚和同事们亲自编写建设方案框架,有了雏形后,就请大学一同完善,依靠专业的力量,加上充分的沟通,完善建设方案几十稿。有一次,他和这些来自不同领域的专家人员凑在一起,写了整整三天的设计方案。“为了打磨出最好的设计方案,我们吃喝在一起,加班到凌晨,所幸最后的效果很好。”

当前平台通过“上海欧深海洋技术有限公司”来运营和管理,其核心团队现已到位,开始全面运营。“构建专利库建设、知识产权评估,开展成果的技术出让、授权及合作孵化等方面的工作,既是一种延续,更是挑战。愿我自己与公司共同成长。”马伟刚说。

如今,临港身披光坏,让已在临港的人和想要来的人都怀抱无限憧憬。对于马伟刚而言,新片区的成立不但是临港的新起点,也是他个人的新征程。

“每一个来到临港的人,都是它的参与者和建设者。客观点说,临港也有不便之处,但这里有大量可供开疆拓土、书写新篇章的机遇,够了。”马伟刚踌躇满志地说。

青年报·青春上海记者 陈嘉音/文 常鑫/图、视频

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐