让笔墨“活”起来!去国家博物馆看看,书法如何“人机互动”

青年报·青春上海记者 郦亮/文 受访者/图

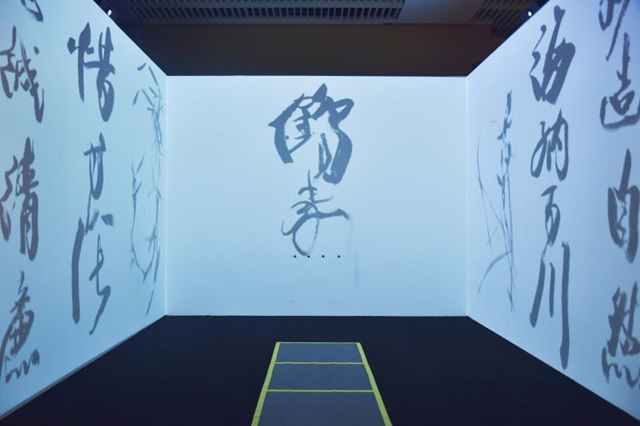

最近在中国国家博物馆举行的“守正求新——韩天衡艺术展”上,一款名为“万毫齐力——书画智能动态展示”的装置引起了广泛关注。当书法遇到了高科技,所呈现出来的样貌就很不一样了。

由中国国家博物馆、中共上海市委宣传部主办的此次展览,占据了国家博物馆南2和南3两个展厅,全面展现了当代海派艺术代表人物、中国著名书画篆刻家韩天衡半个多世纪来不同时期的艺术创作风格和理念。共展出韩天衡近350件精品力作,其中包括书法、绘画、篆刻、杂件及艺术专著140余种,作品创作时间从1960年至2019年。当然,最大的看点还是这个“书画智能动态展示”装置。

青年报·青春上海记者了解到,“书画智能动态展示”装置由韩天衡美术馆与上海工艺美术职业学院合作开发,体现了中国传统文化和当代智能科技的有机融合。过去,中国传统书画的收藏和展示往往以成品结果呈现为主,观众很少有机会能看到作品创作的过程。可是书画之美不仅在于成品,也在于挥毫间笔墨流转的创作过程。

该智能装置就能使笔墨“活”起来。记者注意到,通过装置的大屏幕观众可以看到作品创作过程中,笔墨的动态勾勒之美及用笔发力技巧,另外,该装置通过人机互动,能够实时感知观众与屏幕的距离,并基于此实时调整视频的播放速度。当观众和屏幕离得越近,笔触的移动就越慢,观众越能够清晰地深入研究作品的细腻笔法;而当观众逐步远离屏幕回到原位,笔触的移动又会逐步加快至正常速度。这样一来,观看和研究的主动权就交由观众掌握,想重点仔细看哪一部分都可自由选择。

整个装置的展示包含12幅作品,除序章“水墨轻舞”外,还有“鹤寿”“不逾矩不”妙造自然”“惜寸阴”“海纳百川”“忠诚清廉”“一竹有节对联”这7幅书法,以及“幽兰图”“墨竹图”“青篁怪石”“王者之香”共4幅水墨画,在投影玻璃上形成了一种不同于传统宣纸效果的特色晕染。

据了解,“书画智能动态展示”装置由韩天衡之子、韩天衡美术馆艺术总监韩回之,上海工程技术大学电子电气工程学院教师王益涵以及上海工艺美术职业学院副教授陈玲历时半年,共同开发创作。他们邀请韩天衡在配有专业摄影摄像设备的投影玻璃上进行创作,将创作过程进行高清和高速的录制,充分记录挥毫时笔端的运动轨迹,录制速率达到每秒100帧。现场展示时,在人机互动装置中以激光雷达作为传感器,探测人与展示屏幕的距离,并据此智能调整展示视频的播放速度。

这是传统文化展出结合人机互动智能技术的首次亮相。韩天衡曾表示:“历史在前行,艺术要发展,社会有期待,群众有需求,因此艺术家的艺术理念与艺术风格不应该静止、凝固,而要与时俱进,不断求新。”

青年报·青春上海记者 郦亮/文 受访者/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐