扣好人生第一粒扣子的关键阶段,如何引领高中生树立正确方向?看招!

青年报·青春上海记者 刘春霞

在如今这个信息发达的网络时代,高中生就是“小大人”——与天真烂漫的小学生和懵懂的初中生相比,他们拥有更强壮的身体和更丰富的知识,但同时,他们的知识架构体系和成熟度又是不够的!在这样一个从未成年走向成年的特殊阶段,思政课如何引领高中生树立正确的政治方向?复旦附中青年政治教师丁恒有他的一套方法。

高中是“扣纽扣”的关键期

在上海,复旦附中被誉为上海素质教育的名片。在很多人看来,复旦附中的学生个个都是“学霸”。2004年大学毕业后,丁恒就一直在这所别人眼中的“牛校”担任政治老师。

“从学情上分析,当代高中学生触及到的知识面是很广的,尤其是上海的学生。”丁恒说,与小学、初中相比,高中这个阶段具有特殊性,因为学生们大多都是在高中阶段从未成年走向成年,“思政课要引导青少年扣好人生第一粒扣子,这粒纽扣不是到高中才去扣的,是从小学甚至刚接受学校教育就已经开始的,而扣这粒扣子的关键期是在高中阶段。”

在丁恒看来,高中生毕业时普遍都已成年,他们带着怎样一种对社会的理解、以一种什么样的方式去看待社会现象、萌芽出了怎样的理想信念走进大学,都是需要在高中阶段就打好“底子”的。“高中的政治课,不仅仅是政治常识一个版块,还包含了经济学、哲学、法律知识等等,涉及社会生活的方方面面,是链接学生和社会的一门重要学科,可以说,高中的政治课是学生锻造‘社会性’,培养‘社会意识’的关键学科,因此,思政课要引领学生树立正确的政治方向,帮助学生形成想问题办事情的正确立场、观点和方法。”丁恒说,这种正确的政治方向,学生须真正理解和内化,而不只是老师的灌输和传递,“他需要内化为自身的一种政治认同、政治自信,而这就需要培养学生的共情力,如果老师只照本宣科,肯定不能实现理解、共情、认同的共生。”

在实践探究中培养“共情力”

如何培养学生的“共情力”?丁恒认为,要让学生在实践中探究学习。复旦附中有一个“菁英学生培养计划”实践活动,丁恒将思政教学融入进去,让它成为了政治课堂的延伸。

有一年“菁英计划”,丁恒带学生到安徽金寨,实地探访当地的精准扶贫。在那里,这些来自大都市的高中生们下乡入村,走访贫困户,在被从小到大都没见过的贫困场景震撼的同时,丁恒带领他们思考一系列问题:“贫困”是怎么界定的?

扶贫政策如何处理共性和个性的问题?国家政权在“精准扶贫”中如何起作用?村委会在扶贫过程中扮演着什么样的角色?党组织和党员在其中发挥的作用是怎么凸显的?

“学生只有在实践过程中才能更好地去理解政策,再去深化对它的认识,萌芽尝试去解决的动力。”丁恒说,在将近一周的时间内,学生们带着问题和思考,深入各村走访,形成自己的调查报告,这个过程中,他带着学生研读课本,学习相关理论,共同探究相关问题,逐渐对政府的政策理解、认同,并产生共情,“我们希望学生了解到在自己的国家,例如贫富差距、教育医疗等公共资源不平衡、经济发展方式转型升级等问题还未彻底解决,因此,只有将高中思政课与社会紧密联结,才能‘真正认识社会’‘认识真正的社会’,增加社会阅历,磨练意志品质,增强自己推动社会发展的历史使命感和责任感,树立正确的政治方向,锻造科学精神,成为一个大写的‘人’。”

教学中,丁恒不断探索思政课的外延,努力打造服务于学生的各类实践平台。2004年入职后,他将模拟联合国活动引入复旦附中,是国内最早带领学生组织参与此项活动的老师之一。如今,由复旦大学支持、复旦附中主办的“复旦大学国际中学生模拟联合国”活动,已成为全国最有影响力的两个模联活动之一,每年暑假都有近150所学校、近千名师生共聚上海。

此外,自2009年起,丁恒还带领学生一起开发了“复旦附中全国中学生商业大赛”活动,此后,该项活动成为锻造高中生“财商与经济意识”的重要平台。凭借在这些活动上的努力和探索,丁恒获得了“2015年度上海市五四青年奖章”荣誉称号。

初探理论萌发未来理想信念

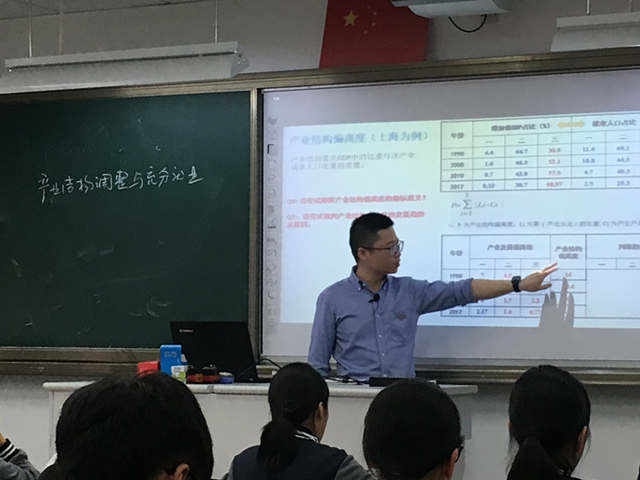

临近期末,记者到校采访时,丁恒正在批阅高三学生们的作业,这些作业不只有题目作答,也不是识记与默写,是学生阅读《求是》杂志、《新华文摘》等刊物后,自己选取感兴趣的文章、段落、观点,然后自己设计问题发表评论或分析。对学生们交上来的作业,丁恒欣慰地表示:“有些写得很不错。”

丁恒认为,初中思政课更多是从现象出发,从感性认识角度,停留在感悟阶段;高中阶段,则要开始接触理论、理解理论;到了大学,再系统学习理论,“所以与初中相比,高中的思政课更加注重理论学习,要让学生理解、体会理论的魅力。

”他坦言,在很多人看来,理论是枯燥的,但恰因科学理论精准、能够直抵事物的本质,所以理论本身才具有它独特的魅力。

在丁恒的思政课堂上,高一、高二时会有“哲学小讲坛”“时政论坛”“附中论道”等环节,他会用现实中的热点,比如粤港澳大湾区、长三角一体化等国家新政,讨论“上海高架快速路管理制度的合理性分析”,崇明世界级生态岛发展“十三五”规划与上海市产业结构优化升级等话题,带领学生体会党和政府制定政策、发展规划的精神,培养学生实事求是的态度,进而引领学生关注社会现实,培养公民意识,提升政治参与的热情与能力。到了高三,他会鼓励学生多读文献,读理论,写体会。

丁恒讲课从来不是照本宣科,而是将学生个体、理论和国家政策、社会现实关联起来。“比如在讲社会案例的时候,必须要探究这个事情跟个体、社会和国家的关系,不可割裂,只有将这些内容关联起来,尝试从不同主体、不同角度分析、理解、设计解决方案,才能让学生真正理解、产生共情,并且愿意投入到未来的实践,孕育出他的理想。”

在他看来,学生首先应该是社会人,然后才是学生,学生今天的学习是为将来成为一个完备的社会人做准备的。在教学过程中,不能只告诉学生已经解决好的问题,社会中尚未解决、亟待解决的问题,课堂上也应该让学生接触。“他们是未来的栋梁,这些问题将来可能是由他们来解决的,如果这些青年人都从未没接触过、思考过,没有树立解决这些问题的理想和信念,未来如何能担负这样的重托?”但课堂上探讨这些问题的背后应该有两大支持,一是正确的政治方向,二是科学的研究精神,“只要这两点老师能够把握住,引领好,课堂上是一定能探讨这些问题的,而这种探讨是具有建设性且极富现实意义的,能鲜明体现高中思政学科魅力,萌发出学生正确的理想信念。”

青年报·青春上海记者 刘春霞

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐