浦东滨江:沧桑码头,望江驿站,亲民是动情处|春游滨江

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 常鑫/图

浦东滨江22公里,从杨浦大桥延续至徐浦大桥,是滨江岸线最长的一个区。行走于东岸滨江,从前滩、后滩、世博公园的浪漫芦苇滩,到陆家嘴滨江大道的摩天大厦,再到上海船厂、民生码头筒仓的工业遗存,自然与人文,历史和现代,交相融合。

艺仓美术馆

煤仓、粮仓、船厂 那些焕发新生的空间

◤ 艺仓美术馆 ◢

在浦东滨江靠近南浦大桥附近的滨江大道4777号,是艺仓美术馆,曾经的老白渡煤仓。

在上海,有无数的工业建筑因为工厂的搬迁而成为临时的废墟。在黄浦江的两岸,随着2017年浦江公共空间贯通计划的推进,人们已经意识到将更多工业建筑保留的空间与文化价值。

而煤仓改造早于2015年前即已开始,当时也曾面临过险些被拆除的命运。2015年第一届上海城市空间艺术季给这里带来了契机。在原本被部分拆除的煤仓废墟中,借助于影像、声音和舞蹈,一次题为“重新装载”的空间展览展现了工业建筑粗砺的表面与展览空间相结合的力量。艺仓美术馆因此诞生。

为最大化保留煤仓原有形态,建筑采取了悬吊结构。已经被拆除屋顶后留下的顶层框架柱支撑起了一组巨型桁架,利用这个桁架层层下挂,下挂的横向楼板一侧竖向受力为上部悬吊,一侧与原煤仓结构相连作为竖向支撑,原本封闭的仓储建筑与黄浦江景观之间形成了无形的连接。北侧不远处的高架运煤通道也采用了悬吊钢结构系统,玻璃悬吊与混凝土,纤巧与沧桑充满时间张力,也带来了空间感。

高架的步道、步道下的玻璃体艺术与服务空间、上下的楼梯、从一方水池上蜿蜒而过的折形坡道、直上三层的钢桁架大楼梯、在大楼梯中途偏折的连接艺仓美术馆二层平台的天桥、美术馆在闭馆后仍能抵达并穿越的各层观景平台与咖啡吧、穿过美术馆后南侧的折返坡道与公共厕所,都在构建独特的属于老白渡这个工业煤炭渡口区域城市更新后的公共性与新的文化形象。老建筑成为了老白渡景观绿地的一部分。

人们在沿江平台经过时,可以看到原状保留的煤仓漏斗,进入美术馆内部,除了期待在里面正在发生的精彩展览之外,不断进入人们视野的旧时煤仓的结构也似乎是一场永不落幕的展览,讲述曾经的故事。

上海船厂造机车间改造成的“船厂1862”

◤ 船厂1862 ◢

从艺仓往陆家嘴方向走,走过高楼林立的陆家嘴金融区,或是乘坐4号线浦东大道站1号口出来,就能来到位于滨江大道1777号的船厂遗址。这座百年前的工业遗存,如今在日本建筑大师隈研吾的手笔下,成为今天的时尚艺术中心——“船厂1862”。

1862年英商初创建时,它是祥生船厂,到新中国成立后才演变为上海船厂,我国第一艘出口万吨轮“绍兴号”就是从这里下水的。2005年船厂搬离,老船厂旧址全新蜕变为现在的陆家嘴滨江金融城,最靠近黄浦江的老厂房被保留了下来。

如今,整个老船厂的外部就好似一个大型的博物馆,曾经喷发出浓烟的烟囱、锈迹斑斑的铁制楼梯、红砖斑驳的砖墙、磨损老旧的立柱、充满历史沧桑感的窗栅、黑色铁索桥、蜿蜒的行车轨道、两个百年巨型船坞,这些工业化的标志都还静静待在远处,似乎可见当时机器轰鸣、焊花飞舞的大生产景象。

而走进船厂内部,却已别有洞天。如今,船厂1862已被打造成一个16000平米的时尚艺术商业空间和一个能容800人左右的中型剧场。1862时尚艺术空间是工业与时尚的融合,这里保存了原有的船厂结构,早已生锈泛红的铁质楼梯和裸露在外的横梁和立柱充满线条感,红砖幕墙、布满铁锈的蒸汽管道从一楼一直延伸到天顶,空旷的空间让工业风扑面而来。而在二、三、四层每一层,都有面向黄浦江的观景台,可以看到浦江对岸北外滩的现代化建筑。如今这里时常会有艺术展览,也聚集了高端餐饮、设计师品牌、奢华跑车体验中心等。

走出船厂,旁边就是滨江大道,数十个铸铁系缆桩一字排开。其中有两个超大系缆桩,一个是1930年建造的,一个重达150T,与重达6.5吨的船用海锚一起成为历史。原为上海船台1号船台的旧址也保留了下来,“风雷号”、“绍兴号”万吨轮都是从这里诞生,它们见证了中国造船业的历史。

附近的其昌栈渡口,只花两元钱,就能从浦东到浦西,感受一下“时光曾经那么慢”的摆渡乐趣。

◤ 八万吨筒仓 ◢

从船厂1862继续往前走2公里左右,来到民生码头。水泥色的几排混凝土筒仓静立江畔,形成一排连续而厚重的立面,与杨浦滨江隔江相望。步入其中,硕大的空间中,依然留存着30个锈迹斑斑的圆锥体漏斗,粮食从中而倾泻而下,是这个“天下粮仓”原本的风貌。而如今,你可以乘坐手扶电梯扶摇而上,凝视玻璃幕墙外的悠悠江水,伫立在滨江畔的橘红色大吊车,正是这个曾经的亚洲大型码头之一的见证者。

民生码头的历史,可以一直追溯到上世纪初的英商蓝烟囱码头,它是当时远东地区知名度最高、设施最好的码头。坐落于民生码头核心位置的8万吨筒仓,建造于上世纪90年代初,曾经是亚洲最大的粮仓。随着黄浦江岸线产业转型、工业外迁,8万吨筒仓也在历史的洪流中逐渐褪去它原有的仓储功能。

工业时代的繁华褪去,沉寂多年的民生码头随着浦江两岸贯通而焕发新生,8万吨筒仓也将以此为契机完成了它的转身。2017年,它作为上海城市空间艺术季的主会场重新面世。

时隔两年,再次来到这里,依然不得不为这一历史与时代融合的改造而称叹。混凝土外墙外挂的那组自动扶梯,尤其引人注目。江畔10个巨大的筒仓外,透明的的户外扶梯“伸入”筒仓建筑,从三楼开始,每层以8米的高度跃升,直至7楼顶层。也因为这样,不仅解决了游客的交通问题,全玻璃幕墙的设计也使其成为市民欣赏江景的绝佳去处。

绿地、驿站、雕塑 让步伐变慢的理由

◤ 绿地 ◢

22公里的东岸滨江,共有220公顷的滨江公共空间,15座园桥跨河过渡口,打通断点;总长度69公里的漫步、跑步、骑行贯通道,让市民拥有了一条一路风景的沿江半马跑道。

公园绿地如同项链成串。浦东滨江,由南往北,从徐浦大桥到川杨河,是前滩和三林段,自然生态条件优越,鳗鲡嘴绿地有开阔的草坪音乐广场,和前滩友城与休闲公园一起,形成面向市民的生态休闲开敞地带。

川杨河到白莲泾,包括了白莲泾、世博、后滩三大公园,可以说是东岸的"氧气库",隐藏着大片可供遮荫小憩的空间。

南码头绿地到东昌路,这段有新贯通的南码头高架漫步道,是一处绝佳的观景平台;沿路还有7片绿地广场,慢行道在林中穿插延伸,充满活力,沿线还保留着煤仓、廊架、船坞等工业遗存。

而从东昌路到浦东南路,是浦江东岸滨江公共空间最为闪耀的区段,与陆家嘴建筑群交相呼应,呈现一路繁华的多彩画卷。

最后,从浦东南路到杨浦大桥,散落着丰富的产业建筑:上海船厂是现代工业文明见证者,民生码头仓库象征近代货运发展,原亚细亚火油栈,是洋泾港百年航运历史的记忆;重获新生的杨浦大桥绿地,成了一处功能丰富的家庭公园。

沿线曾有多处自然河道、轮渡站码头等断点,15座云桥打通了这些断点。这些桥梁经过国际招标,造型各具特色,既连通了公共空间断点,又像一个个雕塑静卧江边,成为沿线重要景观。特别是5座轮渡站上的云桥,均与原有轮渡建筑的二层空间有效“衔接”,在提供流畅慢行体验的同时,也是一个独特的观景平台。

望江驿4号驿站

◤ 驿站 ◢

黄浦江景+充电宝+无线网络+卫生间+饮用水+空调……走在长达22公里的浦东滨江东岸,沿路还能看到不少漂亮的小木屋,每隔一公里就能找到一个,22个造型相仿的“望江驿”让市民走累了也有歇脚的地方,这也是浦东滨江的一大特色。

木质屋顶、玻璃墙体,休息室搭配三面落地窗,可以从各个角度欣赏江景,坐在里面,闻着木材的清香,喝杯清茶或是咖啡,眺望黄浦江的绿化林荫,也很有意境。

有的“望江驿”还升级成为了主题驿站。比如位于百步街与滨江大道交叉口的望江驿5号驿站,主题就是“初心”。这是一座穿越时空的红色主题教育基地,缝纫机、老式冰箱、旧日历,还有桌面玻璃下压着的曾经的借书卡……望江驿·初心既承载着过去的记忆,也是年轻人感受时代变迁的打卡点。在这里,可以听红色主题讲座,100部主旋律剧集会在每周五晚19:00准时在驿站与大家见面。

而位于滨江大道即墨路的望江驿4号驿站则名为“发现”。这里是个城市科技探索空间,在这个不到50平方米的房间,拥有智能猫眼、人工智能仿生手、超导磁悬浮现象展示器、水下机器人等近10个科技产品。智能化的场景体验、最前沿的科技沙龙、最潮的极客产品展示让市民大开眼界。

骑行道。

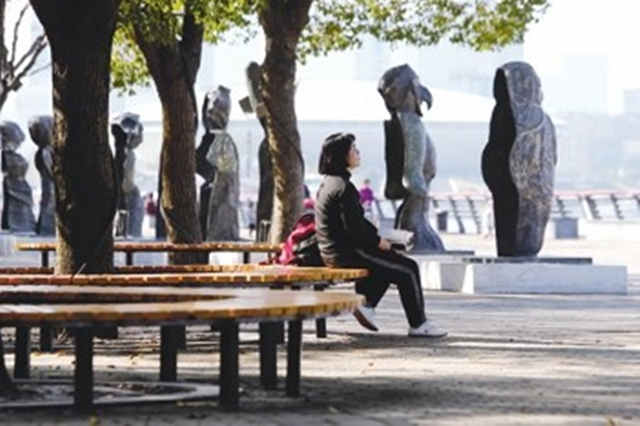

◤ 雕塑 ◢

漫步在浦江东岸,还会发现许多有趣的雕塑,成为浦江东岸滨江公共空间内的“点睛之笔”。

靠近世博源的南侧绿地中,有一组十二个动物的头像叠成一根大立柱的雕塑特别显眼。这是2010年上海世博会留下的雕塑家陈长伟的作品——《前世今生的十二生肖》,但是仔细看,其实它们并非传统的十二生肖。12只动物头像从上到下依次是袋鼠、熊、豹、长颈鹿、恐龙、鳄鱼、斑马、梅花鹿、海豚、白头鹰、斑点狗、非洲象,“前世今生”的重新定位,诙谐又发人思考。

不远的绿地中,隐藏了一组“掘出来的梦”,让人以为来到“考古现场”,“挖掘”出的“文物”有上海人熟悉的上海牌轿车、幸福牌摩托车、马桶和搪瓷脸盆等,时代变迁,城市让生活更美好。

往白莲泾公园方向走,也有不少世博会后留下的雕塑作品,其中最夺人眼球的便是沈也的《超戒》。艺术家借用了原上海美术馆钟楼和上海双年展等元素,打造了一枚超级戒指。不过当年的作品仅拳头大小,现在被放大了30倍。公园亲水平台的东南侧,有一排比真人还高的青铜人物雕塑。这是世博会遗留下的21尊青铜人物塑像《世界儿童》,这组雕塑是法国艺术家瑞切德·凯莫当年送给上海世博会的礼物,21位各国儿童,寓意21世纪。

在老白渡滨江绿地,艺术家冷天明带来的《老鹰捉小鸡》让人感受到了童年的欢乐。而在东昌滨江绿地,名为《太极高手》的青铜雕塑作品,则充满了动感,三个人物造型中,既有须发飘飘的老年人,也有扎着小辫的年轻女性,展现了太极之美。

北滨江绿地《世纪和平大钟》像是所有雕塑中的“长者”,它已经在黄浦江畔伫立了将近20年。1999年9月9日,为纪念浦东开发十周年,《世纪和平大钟》在黄浦江边东方明珠电视塔旁的滨江大道落成。大钟铸有世界地图和龙型图腾,还镌刻了全国120所著名大学校名,以及中科院、中国工程院、中国社会科学院院名及千名院士姓名。2008年4月,大钟曾短暂入库“休息”,2009年8月再度“出山”。大钟的支架由原来的灰色钢筋吊索,改为红色钢结构支架,与当时为世博会而建造的中国馆造型遥相呼应。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 常鑫/图

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐