上海驰援|“整建制”驰援湖北,上海市第一人民医院156人今天整装待发

青年报·青春上海记者 顾金华/文 常鑫/图、视频

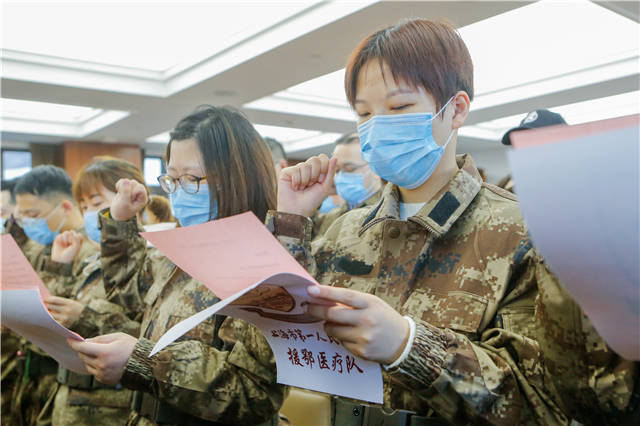

“我宣誓:作为援鄂医疗队的一员,我将不忘初心,牢记使命,遵守纪律,服从指挥,做好自我防护,竭力救治患者,发扬敬佑生命,救死扶伤,甘于奉献,大爱无疆的医者精神。”

今天上海交通大学医学院附属上海市第一人民医院156名医疗队员将奔赴湖北一线。出征前,在市一医院副院长、本批医疗队领队刘军的带领下集体进行行前宣誓,据介绍,本批医疗队包括60名医生,90名护士,另有6名管理人员。除了这支队伍外,还有来自上海交通大学医学院附属仁济医院、上海交通大学医学院附属第六人民医院等多家医院的医疗队员将一起出发。这将是上海派出的医疗队单日人数最大规模的一次。

领队刘军

整建制出征,打赢这一仗

“彻底战胜疫情,要求零感染。”刘军说,这是他的使命。

这支出征武汉的156人队伍的领队,是第一人民医院副院长刘军。出发前一天的清晨,刘军接到了任务。那时,他正开着车,行进在上班途中,路上冷清,一路通畅。快到医院的时候,手机响起来了,通知他率队出征。

上午10点左右,抽了个空,刘军告诉了妻子,妻子也是第一人民医院的医生,妻子的反应很平静,对他说:“保护好自己,保护好大家,家里有我。”

尽管时间有点仓促,但是刘军觉得,已经准备好了。“从疫情开始,我们就始终关注着武汉前线,第一人民医院已经派出两批医疗队,他们在那里日以继夜地奋战,身为同事,都为他们捏一把汗。自己也早已请命出战,如今使命终于来了,能为抗疫做些贡献,我感到非常光荣,这将是人生中难得的经历。”

刘军坦言,院方派出的前两批医疗队非常艰苦,在还未完全摸清疾病特质的情况下,坚守在重症病房。而这一批派往武汉的医疗队员,医护人员都进行了培训,知识的准备、技术的准备、思想的准备,都准备好了。“具体的任务,到达前方指挥部门会给我们指示。具体的工作一定会有差别,但这些都没有问题,这是职业医生必须做的事情。”

与前两批小部队赴鄂不同,这次刘军率领的是一支150人的浩浩荡荡的大部队,“整建制”出发。对刘军来说,压力自然大了很多。“从压力来说,156人相当于一家小医院了,我们代表着第一人民医院,代表着上海,寄托着上海人民、武汉人民的希望,肩负了更多责任,不容有所闪失。但从另一方面,整建制出征,在协调、配合、协同作战、组织管理上,具备先天的优势。”

采访刘军的时候,听得出他现在的心情,有一种战前的兴奋。“不破楼兰誓不还,担子很重,既光荣,又有压力,但不至于忐忑,因为疾病对医生而言是寻常事,我们每天都在和疾病战斗。”

马上就可以和奋战于前线的“逆行者”会师了,刘军说,很牵挂他们,每天都在与他们保持联系,在那边的同事们,会以最快的速度传授经验,让后来者快速进入角色。

“最后,还是要拼专业能力,当然,还需要勇气和担当。”刘军说,“这一战,一定会赢。整建制带去,整建制带回,一个都不能少。”

儿内科专家周小建

有些事不去做,可能一辈子都会后悔

儿内科主任医师周小建教授,中午接到通知的时候,莫名地一阵激动。用他的话来说,是古时候战将提枪上马,冲锋陷阵的感觉。“我们1960年代的人,都知道一句名言,人生能有几回搏。现在,决战的关键时刻到了,更待何时?”

此番随大部队出征,周小建是儿内科派出的唯一一位专家。他坦言,儿内科目前人手紧张,很多医生需要在上海坚守,所以,他寄托着科室全体成员的厚望。“别牵挂科室,照顾好自己。”这是同事们对他说的最多的一句话。

周小建知道,作为儿童内科的医生,在武汉前线绝不会闲着,也一定大有用武之地。“那里需要儿科医生。比如,有患病的儿童,儿童的感染可能导致一家人的感染;还有,患新冠肺炎的产妇,出生的孩子也可能患有一些内科疾病……所有疑似病例,都需要一例一例认真排查。”

周小建的妻子,是上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院的医生,就在2月15日,那里刚刚出征了一支中医医疗队,他的妻子报名出征未果,有些沮丧。周小建安慰了她几句,说前线固然需要,留在上海也能抗击疫情。没想到,不到三天,他自己却要远征武汉,面对着为他整理行囊的妻子,“你想做的事,我一定替你完成。”周小建说。

1969年出生的周小建,是这支医疗队里较为年长的。年过五旬,随军出征,他觉得有一种使命感,渐行渐远的年轻人一样的热血,又回来了。“不仅是代表我们医院,而且是代表上海,所以,没有退路,一定要打赢这场仗。至于担心,毕竟是一种新型的病毒,我们还没有完全了解它,还没有找到彻底解决的办法,担心多少会有一点,但白衣就像一件战袍,穿上了,就要无畏地向前冲。”

作为第三批医疗队中的老大哥,周小建还有一个愿望:一定要带大家平安归来。他的行囊里有一台电脑,里面储存了国家发布的关于新冠肺炎的全部五版的诊疗方案,他说,要将所有病例分析全都带上,仔细研究。

如果没有疫情,2020年的这个早春二月,周小建一定正在进行着关于儿内科的工作安排和规划,探讨着学科的发展。

“人生有时候是不由自主的,但有些事不去做,可能一辈子都会后悔。”周小建说。

最年轻队员沈宇伟

现在武汉需要我,我就去武汉!

“我爸妈对武汉的情况不太清楚,对安全问题有点不放心。” 年仅24岁的小伙子沈宇伟笑着说,“他们让我不要忘了给他们打电话。”

沈宇伟是此次医疗队中最年轻的队员,毕业后到市一医院工作至今一年半,现为重症监护室的护士。他是家里的独生子,报名援鄂医疗队之前,顺利地征得了父母的同意。

临行前一夜,父母烧了一桌丰盛的菜,晚上又帮着小沈打包行李。“过去要当心点,保护好自己!”沈爸爸的话不多,也极其朴实,却道出了所有一线战士背后家属们的牵挂。

沈爸爸今年已经62岁了,因病腿脚行走不便。沈宇伟说:“这次去武汉也不知道什么时候能回来,可能要一两个月。我主要担心他们的身体,从来没有离开过他们那么长时间。”

这段时期,沈宇伟对武汉疫情的防控情况非常关注。“疫情爆发之后,很多人都不能出门,只能待在家里,很多物资也都运送不出去。我们医院里的资源也非常紧缺,口罩、手套都用得很节约,连酒精棉球也恨不得一个掰成两个来用。希望疫情快点过去吧。”这个大男孩的话语中,透露出一点点的小担忧。

“我想,既然踏入了这个行业,总有需要我的地方。现在武汉需要我,我就去武汉!”对于这次援鄂医疗工作,沈宇伟也做了充分的准备工作。“我有同学已经去支援武汉了,我向他打听了那边医疗防护和生活的经验。只要防护措施到位,应该没有什么大问题。”他说,“自己心态要放平,乐观一点。我相信都会好起来的!”

青年报·青春上海记者 顾金华/文 常鑫/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐