快板、顺口溜、大喇叭,崇明活跃着一支抗疫“土味”宣传队

青年报·青春上海记者 刘晶晶

“村民朋友大家好,防疫工作要记牢…… ”“今年过年不用跑,亲朋好友网上聊,没有事情不瞎跑……”“温馨提示要知晓,养老金可延期拿,放在里面不会少……”在崇明区港沿镇,这样的“土味”防疫宣传经常响彻街头巷尾、宅前屋后、田头地埂,地道的崇明方言,让人觉得特别亲切。

10多部抗疫“土味”文艺作品都是原创

疫情防控工作开展初期,港沿镇文广站按照常态的工作方法到处张贴疫情防控通告,悬挂条幅标语,向村居民宣传防控知识,结果却发现收效甚微。“都是老法子,没法吸引村居民啊。”这让港沿镇文广站站长范丹有些犯难。

怎么办?有人提出,不如发挥自身特长,用群众最喜欢的形式,让宣传科普知识能更加通俗易懂,又生动有趣。主意一出,大家都叫好。于是,顺口溜、快板、诗朗诵、说唱……集思广益下,大家的点子花样百出。

说干就干。站长范丹开始了第一个作品顺口溜的剧本创作,录制编排则由3位文广站工作人员和镇上的文艺爱好者们完成。第一次写剧本,范丹刚开始创作时“脑袋空空”,不知从何下手。有时为了改一两个字都得反复推敲。好不容易,这出顺口溜《防疫工作要记牢》出炉了。

各个文艺骨干们都不遗余力。经过反复打磨,脍炙人口的快板《文明港沿真正好》以及崇明方言《没事千万不出门》等10多部文艺作品一部部诞生,不仅唱出了港沿文明新风尚,更是唱响了疫情防护重安全的新春主旋律。

接着就是紧锣密鼓的音频录制。“除了普通话,我们每部作品都录制了崇明话版本,这样比较‘接地气’。”范丹说道。

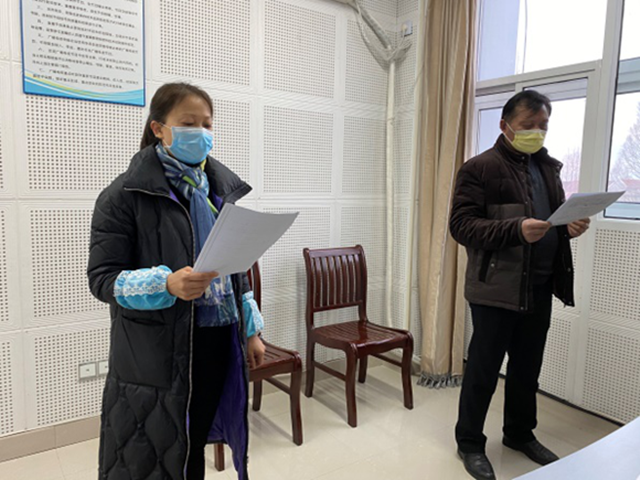

录制也不容易,有的作品不仅需要灵活运用快板,而且还要边打边说,着实困难。但这个“硬”骨头还是被文广站书记黄燕给啃了下来。录制时,她足足花了5个小时,结束时嗓子都哑了。不止黄燕,其他工作人员也都尽心尽力地排练、录制。“大家都想为全镇防疫宣传贡献着自己的力量。”

“草台班子”成为了科普的最强“后援团”

作品诞生了,宣传方式也要到位。文艺团队利用小喇叭、流动音响、宣传车等方式“喊话”“不听话”的村民,让这些“土味”防疫知识“声”入人心。

范丹先是通过镇内将近5000个有线广播,定时播放文艺作品。在港沿镇、合兴镇两个农贸市场、超市、银行以及人口密集处,音响广播也会每天循环播放。

而自大年初四起,22个村居委干部和志愿者们也举起了小喇叭,走街串巷,响彻每一条街头巷尾,每一个宅前屋后,每一处田头地埂,筑起一道防疫文化墙。工作人员更是每天在镇域主干道开着专车播放音频。微信群、镇公众号等新媒体形式也被充分利用,防控宣传真正做到了全覆盖、无死角。

“真的要感谢村干部、志愿者以及工作人员的支持,才能把这件事做好。”疫情期间,港沿镇22个村干部、志愿者纷纷响应号召。惠军村党支部书记沈玉华,每天一早就出门,戴着口罩、披着雨衣、拖着音响,把疫情防控知识送到村民家门口;合东村第一书记庞乐乐则穿着红马甲,手拿小喇叭在辖区内步行宣传……

令范丹特别感动的是文广站的保洁员徐永培。从大年三十开始,已是花甲之年的徐永培就主动请缨,加入了文广站防控宣传队伍。自此,他没有休息过一天。每天早上6:45,他骑着电瓶车拖着拉杆音响准时出现在镇区菜场,一边进行流动宣传,一边沿街巡查各点位,然后再到文广站播音室播放防疫节目。下班后再次骑着电瓶车继续在镇区主干街道巡回宣传,直至晚上8点才回家。“正是有了这群‘后援团’的助力,才让防疫知识走向千家万户,在广大群众中凝聚起满满的正能量。”范丹说。

港沿镇的这场“民艺防疫战”从开始就一直在路上,这支“土味”文艺团队是一个个不同岗位上的人搭起来的“草台班子”,虽然没能上前线,但也成为了这次抗疫“大”战役中小小的“后援团”。“我们始终相信,文化的力量是巨大的,精神的力量是无穷的,群众喜欢,让群众学会抗疫知识,我们就成功了。”范丹说。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐