90后志愿讲解员|出生于革命老区,95后上大研究生想成为祖国大地上的一抹“红”

青年报·青春上海记者 刘晶晶

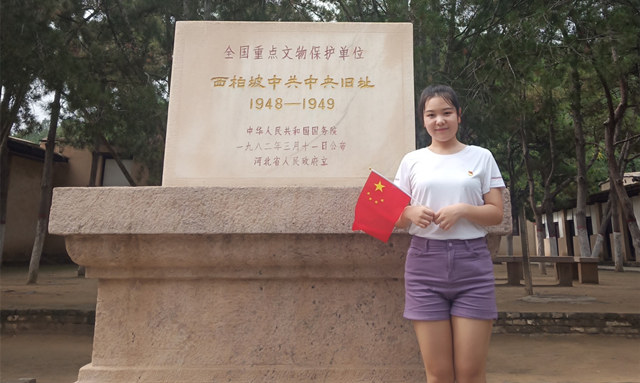

7月的石家庄在雨后透出一丝丝凉意,位于太行山东麓、滹沱河北岸的河北省平山县西柏坡村就坐落在这里。历史为它镌刻了生命中最光辉的一页,新中国从这里走来。1997年出生在这里的上海大学图书情报档案系研究生张玉昭,在胸口别好党徽,开始了她又一次的西柏坡之行。

到西柏坡也不忘当一回“讲解员”

“我是河北省平山县人,从小就深受西柏坡革命精神的影响。”她说。

她对这里很熟悉。进入中国共产党七届二中全会会址会场那扇狭窄的门,光线会骤然幽暗下来,会场正面悬挂着毛泽东主席、朱德总司令的画像和两面红旗,两边安静摆放着长凳,历史从这里开始被翻阅。“每次我去,都感觉穿越了时空,关于那段岁月的记忆又清晰地浮现在眼前。”

她不仅自己看,还爱给人讲。“大家肯定想了解西柏坡与中共七届二中全会的故事吧。就是在这里,毛泽东主席说夺取全国胜利,这只是万里长征走完的第一步,中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工程更伟大,更艰苦,所以向党内讲明白了‘两个务必’,提醒了同志们预防可能出现的‘四种情绪’。”有参观者询问身边朋友这段历史时,张玉昭常常会忍不住插嘴说几句。说着说着就被人继续追问,真把她当成了当地的讲解员。

让她想去西柏坡再去走一走的“灵感”,是前不久学习到的习近平总书记给复旦大学《共产党宣言》展示馆党员志愿服务队全体队员的回信。

“100年前,陈望道先生翻译了《共产党宣言》,为黑暗中探索的有志之士点燃了共产主义远大理想的信念火炬。100年后,复旦大学的党员志愿者积极宣讲老校长寻找真理的故事,总书记在回信中对星火志愿讲解队员们给予肯定。我是一名党员,也是一名校史馆志愿讲解员,复旦宣讲队的‘宣言精神’让我觉得特别振奋。”

张玉昭说,她更真实地感受到,每一位同学都可以成为传递马克思真理力量的“火种”。“我也更加深刻地明白了自己的责任与担当。心有所信,方能行远,说得太好了。”

将档案专业与志愿服务结合在一起

虽然不是旧址的志愿讲解员,但对于自己的讲解,她还是颇有信心。“因为我对那段红色历史很了解啊,我也喜欢去了解这些。”

张玉昭是上海大学校史馆志愿讲解队的成员之一。说到学校的红色历史,她止不住自豪:“上海大学是一所红色学府,上海大学校史馆也是留存着红色记忆的主阵地。陈望道先生曾经任上海大学的教务长,翻译了第一本《共产党宣言》,在不断追求马克思主义真理的过程中,还有很多像陈望道先生这样值得尊敬的革命先辈。时代不同,但真理不变,值得人敬仰的力量也是相同的。”

张玉昭是学档案的。“档案是记录历史真相的,而留存保管历史的过程,同时也是在追求真理的过程。”很多时候,真相被隐藏在破旧的纸张中,要努力去还原,也需要去实地调研。但寻找真相的过程很有趣,也需要耐心。

因此,她愿意将自己的专业和志愿行动联系在一起。学习马克思主义,学习党史,并用自己的方式去理解,去讲给更多人听,让更多人从中感受力量,是她的愿望。

“就像你如果来这片土地实地走一走,认真听听那些激情燃烧的故事,看到70年前党中央从此进京‘赶考’,这种勇于自我革命、自我完善的决心气魄,就能让我们从中汲取到信念和力量,能让人成长。”张玉昭说。

除去校史馆志愿讲解员这个身份,张玉昭还是今年图书情报档案系正在筹备的第十期中共一大会址十年之约汇编志愿服务队负责人。志愿讲解员的服务经历犹如一颗颗“红色种子”种在志愿者们的心里,留下了不可磨灭的深刻印记。“与以往不同,今年我们会进行采访及汇编,用口述史留存红色记忆。”

说到新任务,张玉昭的声音中充满向往:“去年我们支部5位代表曾到一大会址参加过志愿讲解员服务培训,没想到年初突发疫情,还在家中的我暂时不能到会址再去看看了,但志愿服务永远在路上,不会停下脚步,相信很快我们会再见!”

散在祖国各地不忘点亮一抹“红”

7月1日下午18:00,上海大学图书情报档案系师生党员于云端相会,召开了七一建党节主题党日活动,身为图书情报档案系2019级研究生党支部书记的张玉昭,是本次党日活动的策划与主持人。

这也是张玉昭的日常工作。2019年9月5日起,张玉昭开始担任支部书记,如何成为一名合格的“支部带头人”对她来说是个全新的挑战。

“锤炼自身品格,自觉修身慎行、怀德自重,永葆初心与本色,永远牢记我们研究生党员要做什么、在做什么。”这是张玉昭在支部成立后从第一次组织生活会开始就在跟她的同学们不断重复的话。

“支部带头人”的工作忙碌而充实。从“三会一课”的常规性落实、组织生活会、专题学习会、主题党日活动的探索创新,入党积极分子推优大会的参与、两期发展对象培训班的组织,支部书记培训会、学习会与述职会的总结与反思,一步一个脚印,她努力摸索。

7月5日开始,张玉昭又有了一个新的身份:图书情报档案系第十三届研究生党总支副书记,一时间,她身上的责任又重了许多。还来不及休息,她又开始了新的工作。

“我以前自己怀着对党的这份特殊情感,一路成长,如今在图书情报档案系遇见了志同道合的大家,也时常被大家的青春、热血、拼搏、努力、团结感动着, 虽然我和各位党员分散在祖国各地,但我们的心在一起,行在一起,祖国红色地图上跳动的每一抹“红”永远不会熄灭。”她这样表示。

▍对话张玉昭 ▍

记者:什么时候会让你感受到信仰的力量?

张玉昭:很多时候。这次在西柏坡,我们参观者中的党员也在鲜红的党旗前重温了誓词,让我想起7月1日建党节主题党日活动那天,我们全系学生党员在党委书记丁华东老师的领誓下重温了入党誓词。每次宣誓毕,我的内心都会感受到信仰的力量。

记者:为何会选择做一名讲解员,坚持红色志愿服务?

张玉昭:我非常喜欢鲁迅先生在《热风》中的一段话:“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。”这段话就是答案。

记者:未来还有哪些志愿服务的计划?

张玉昭:除了校史馆的志愿讲解,自2011年我们系就与中共一大会址纪念馆建立了精神文明共建关系,每年都会组织全校学子共赴一大会址开展志愿讲解工作,截至目前已经开展9届,累计211人参与服务,也是上海大学的一张红色名片。我们会继续认真做下去。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐