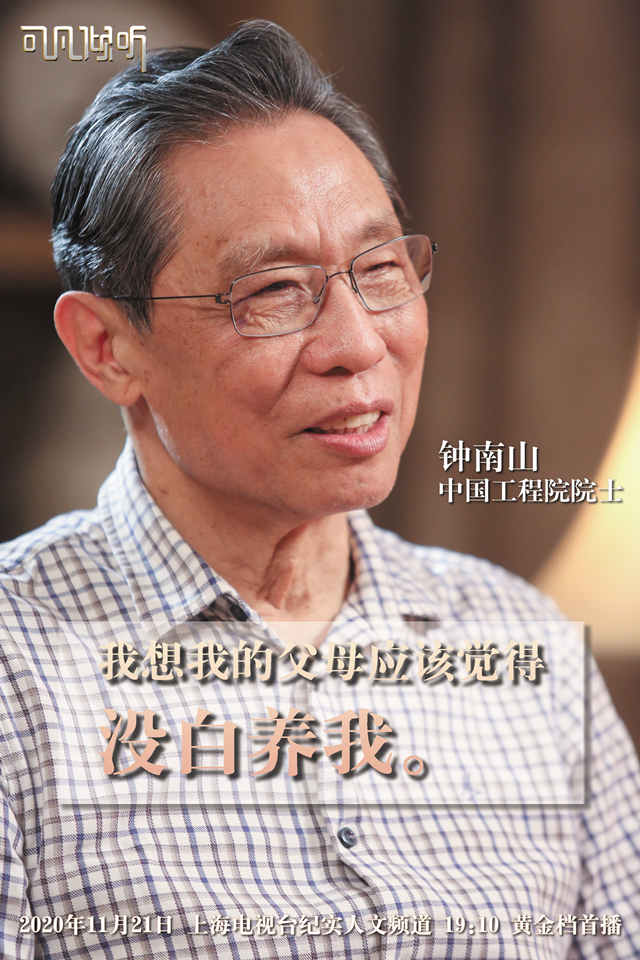

钟南山亮相《可凡倾听》:“父母应该觉得没白养我”

青年报·青春上海记者 陈宏

1979年10月20日,辗转前往英国留学的钟南山,在贝尔加湖畔绕行的火车上度过了自己43岁的生日。车窗外是西伯利亚的大森林,大雪已经纷纷扬扬落下,钟南山看得着迷,他想:“未来会有什么东西等着我呢?”他那时候不太会想到,41年后的生日时,等着他的,除了中国工程院院士的头衔、“共和国勋章”的荣誉,更有一场场事关全人类健康福祉的硬仗。

11月21日,上海广播电视台纪录片中心深度访谈栏目《可凡倾听》播出了《大医精诚——钟南山院士专访》,片中,钟院士完成了一次对自己人生的回望。节目播出后,引发轰动,“钟南山谈疫情期间最大压力”迅速冲上热搜榜。“我们没有太多谈疫情,而是选择了他人生中的几个横断面,我希望从他的成长中,找出他今天之所以成为共和国英雄的‘因’。”曹可凡告诉青年报·青春上海记者。

“父母应该觉得没白养我”

“父母给我最大的教育可以概括一句话,当老实人、做老实事,这是对我最大的教育。”钟南山说。

1936年,钟南山出生于南京一个医学世家,父亲钟世藩是著名儿科专家,母亲廖月琴是广东省肿瘤医院创始人之一。童年时代,钟南山随父母在战火硝烟中颠沛流离,抗战胜利后全家定居广州。

作为儿科专家,父亲钟世藩在专注科研的同时,对病人也一样尽心尽力实事求是。钟南山至今还记得,他在年轻时给一个肾病孩子看病,根据临床症状就判定其是肾结核。但父亲的一句话却给了他很大的警醒,“我的父亲反问我一句,你怎么知道他是肾结核?这句话,我就懵了,因为什么,我真的不知道,所以那个给我一个很大的震动。他就这么一句话,我觉得干什么事、说什么,都得有点依据。”

在治学严谨上,钟南山受父亲影响至深,但他对人的同情心,则是自母亲那里学来。他有一位同学考上了北大,没有钱坐火车,钟南山就帮他向自己母亲求助。母亲很为难,“你的车票钱都是我们想尽办法凑的,怎么可能呢?”

钟南山知道家里困难,就算了,但过了两天,母亲却还是想尽办法又给他筹了10块钱,让他拿给“家庭困难”的同学。“要知道那个时候到北京的火车票,还不到20元,这个事情至今都让我印象深刻。”钟南山说,自己工作几十年,总是能团结大多数人,就是因为受到了母亲的影响。

从17年前“非典”肆虐时那一句掷地有声的“把最危重的病人都送到我这里来”,到今年一月那张感动无数国人的高铁餐车照片,从医半个多世纪的钟南山,靠医术和人品赢得了全国人的尊重。对于如今自己的为医、为人,钟院士动情地说:“我想他们要是知道的话,应该觉得……没白养我,应该是这样。”

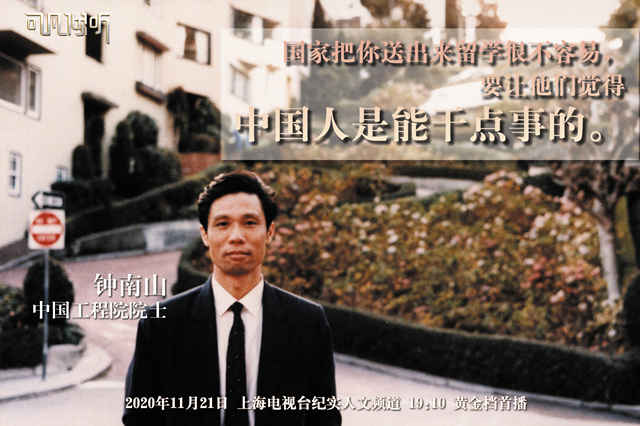

“人能争口气是最重要的”

如今的钟南山,已是国际瞩目的大医。但当年,他坐了9天9夜的火车,抵达英国留学时,遇到的却是导师的轻视。

“初次见面,谈话不是面对面,而是‘面对背’,”钟南山说,导师一直背对着他在煮咖啡,随意问他想学什么,然后让他到自己的实验室去看看,有什么想学的再提出来,这让他知道,1979年的中国医学留学生,在国际上有多不被看重。

“他说你们中国的毕业生,医学院(学历)在国外是不被承认的,当时他不把你当回事。”初到英国的钟南山面临语言障碍,有时候跟讲师沟通问题都听不懂,尤其是钟南山被安排到爱丁堡大学医学院深造后,导师的冷淡态度也让他大为受伤。

但是,就如钟南山所说,再困难都得想办法闯过去。为了克服语言问题,他连往家里寄信都是用英文,早年留学英国的父亲会用红笔纠正他的语法,就这样一点点进步。面对导师们的冷落,他想得最多的,是祖国。“我就经常想,国家把你送出来很不容易,所以一定要想办法做点东西。而且人家看不上,有道理的,你原来就比较落后,你做点东西出来,让他们觉得中国人还是能干点事的。”

让周围同事开始重视钟南山的,是他一次次针对病人和课题提出的有效建议和研究,甚至拼命。为了进行“一氧化碳对血液氧气运输的影响”课题,钟南山以自身为实验对象,冒险吸入超剂量一氧化碳,最终得出了令人信服的结论,其成果在全英医学研究会上发表,引起国际学术界关注。

1981年,钟南山受邀赴伦敦圣•巴弗勒姆医院进行合作研究。在全英麻醉学术研究会上,他以一篇论文大胆挑战了牛津大学学术权威克尔教授,再次展示了一名中国学者的实力与魄力。父亲听闻此事后还特地回了他一封信,“他说你做得不错,你让这些西方人懂得中国人还不是一无是处的,这个我看了以后,心里头很有感触,觉得这个时候,人能争口气是最重要的。”

“疫情期间最大压力是病人的生死”

除了钟南山,《可凡倾听》还将在11月28日播出另一位院士李兰娟的访谈《“赤脚”走出的国士——李兰娟院士专访》。两期重磅访谈的预告出来后,网友们也将之誉为“王炸”——因为疫情原因,两位院士不停奔走,甚至一天要飞三个城市,约到访谈不容易。“疫情他们在新闻中谈得很多了,我想了解他们医者担当、敢医敢言背后,中国传统知识分子的那种风骨的‘因’。”学医出身的曹可凡告诉记者,今年自己一直在高度关注疫情的发展,《可凡倾听》已经做了四档疫情相关医者的访谈。

“钟南山、李兰娟,能成为全民偶像,跟大部分明星偶像是不一样的——大部分明星的成功是偶发的现象,而像钟南山,84岁的老人能成为所谓的‘网红’,绝非偶然。年轻人要追捧这样的偶像对吧?我觉得他们成为偶像,才是给社会树立了一个特别好的风气。”

访谈这些“偶像”,曹可凡说自己总是“受教良多”。访谈中,他曾问钟院士,“SARS期间你第一个认为这是病毒感染,而当时普遍认为是衣原体感染;新冠肺炎你又是第一位确认人传人的专家,跟很多人的判断是截然相反的,你会不会有压力?会不会怕说错了,影响自己的声誉?”但是,钟南山简单地回答:“我有压力,但我最大的压力,不在于我个人的名誉,我的压力是来自于病人的生命。因为你判断错了,是生是死的问题。”

这句引起曹可凡高度共鸣的回答,播出后也让无数网友泪目,#钟南山谈疫情期间最大压力#迅速登上了热搜榜。

作为一档已有16年历史的高端名人文化访谈节目,《可凡倾听》把镜头对准当前的社会热点人物,记录时代变迁,映照时代之美。但曹可凡说,自己不愿意《可凡倾听》去形而上地正能量,“我希望通过梳理他们的人生经历去讲清楚我们提倡的,他的人生态度,是通过一个又一个细小的故事连缀而成的。当这些故事不断地被抛出,连缀之后就构成了他的人生长河。当看得出河流走向的时候,其实他的人生境界高低、事业宽窄,都很快能够看出来。”

青年报·青春上海记者 陈宏

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐