不仅要给身体打疫苗,还要给心理“打疫苗”

青年报·青春上海记者 郦亮

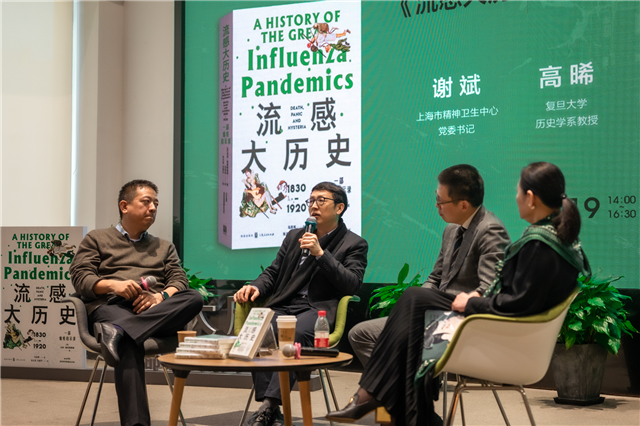

“现在不是挑疫苗的时候。”复旦大学附属华山医院感染科副主任医师王新宇今天在做客学习读书会今年开春后的首场线下讲座时说。此次学习读书会围绕《流感大历史:一部瘟疫启示录》一书,从历史细节中找寻启示,共同探讨被疫情重塑的社会,回应当下的社会热点议题。

现在不是挑疫苗的时候

说到防疫,现在最热的议题就是疫苗了。依然有一些人在讨论要不要打疫苗以及打哪种疫苗。对此王新宇认为,不论是传统的灭活疫苗,还是mRNA疫苗,能接种的尽量接种。首先,传统的灭活疫苗技术已经很成熟,安全性也较高,是比较可靠的。其次,疫苗的作用在于防护,建立屏障。如果达不到相当的接种率,那么便无法建立起免疫屏障。同时,中国对疫苗的监管非常严格,所以不必有无谓的担忧。

王新宇提醒,虽然每一种疫苗都会有相关数据,比如保护率多少,但是因为疫苗的研究、针对的人群、环境等因素不同,所以不能简单地只用“保护率”来进行对比。最近,张文宏教授团队与信风科技创始人兼CEO陈剑博士一起研发了新冠肺炎疫情预测模型、疫苗交付模型等。从他们的模型预测结果来看,目前全球感染人数已逾1亿人,大规模接种疫苗目前是最迫切的。“对比下来,中国的疫苗技术很成熟,很安全,而且现在不是对疫苗挑挑拣拣的时候。”陈剑补充道。

不要被大数据困住

参加学习读书会的复旦大学历史系教授高晞关注的更多的是疫情对社会人文的影响。“我查了一下数据,今天全球确诊人数是12227万人,死亡人数269万人。大家还记得去年今天的数据吗?”高晞提出的这个问题难住了听众。她说一年前大家看到全球疫情数据的时候是紧张的,一年后的今天,大家似乎并不那么关注了,但是现在大家关心疫苗数据。

“从这个现象可以看到一个问题,我们被大数据困住了,我们生活在数据当中,大数据改变了我们的生活。”但高晞认为,不能只是简单地认为是大数据改变了人类,进一步来看,是疫情创造了大数据。高晞提到《流感大历史:一部瘟疫启示录》中讲述的,威廉·法尔首次将统计学运用到医学上,将统计学转变为当时医学专业最强大的流行病学工具之一。他利用数据统计测量一系列传染病的死亡率。在此之后,数据成了疫情不可或缺的一部分。“因此,我们在被数据困扰或者把数据作为唯一可以信赖的指标的时候,我们要回到历史上想想,是谁创造了这个方法,其实还是最早的疫情给了我们这个方法,所以不是数据改变了我们,而是疫情改变了我们。”

上海市精神卫生中心党委书记谢斌教授则强调疫情对于人们心理的影响。人们不仅要给身体打疫苗,还要给心理“打疫苗”。谢斌教授,疫情对人的心理的影响是深远的,除了疫情,其实其他的变故也会引起大家的心理问题。如何应对这样的问题。

他提出给心理“打疫苗”的建议:平时就要注意去提升自己的心理承受能力,即心理韧性,包括我们对未来预期的预判能力。平时就要做好基本心理建设,不是疫情来了再去防范,否则就会来不及。就像人们现在要打疫苗一样,其实也应该同时开发“心理疫苗”。而且心理疫苗是整个系统,不是靠一个片剂就可以解决的。除了个人心理韧性提升,社会也需要提升心理韧性。

《流感大历史:一部瘟疫启示录》中文版,由格致出版社推出。该书是英国学者马克·霍尼斯鲍姆的新著,由上海海洋大学青年教师马百亮翻译,张文宏领衔华山医院感染科团队负责审校。

《流感大历史:一部瘟疫启示录》讲述了19世纪至20世纪的流感流行史,讲述医疗部门如何为描述流感的临床特征而努力。

张文宏在《流感大历史:一部瘟疫启示录》的推荐序中所说:“……人类的发展历史始终是和传染病纠缠在一起的。人类虽为地球上的特殊生物种群,但也不可能离开微生物而独立存在,而微生物作为绝大多数传染病的致病原也不可能被人类彻底消灭。一部传染病史,染病,多了解一点传染病的历史,我们将站在更高的角度来看待现在正在流行的这场传染病。虽然历史总是如此雷同,但微生物在进化,人类也在进化,每次流行都各有特点。人类必须保持谦卑之心,依靠科学,既要跑得比微生物更快,也要学会和微生物共生共存。”

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐